記事一覧

ミニマリストにはなれないけれど。

はしもとゆうき

あえて田舎で暮らそうとか、地方へ移住しようと考える人のなかには、同時に「エコでエシカルでサスティナブルな」とか、「オフグリッドな」とか、あるいは「シンプルでミニマルな」といった暮らしを目指している方も、多くおありかと思う。(横文字の多さよ!)

御多分に漏れず、私にもそうした理想は、ある。憧れは中村好文さんの〈Lemm Hut〉。ソーラーパネルと風車で自家発電し、水は雨水を樽に貯

レスポンシビリティの戸惑い

半田孝輔

職業柄か、それとも僕個人のパーソナリティからか、相談事を受けることが多くなった。もちろん後者の理由であれば嬉しいが、この2〜3年でなぜか増えたのだ。ここで指す相談とは「一緒にお仕事しませんか」というようなビジネス的なお誘いではなく、僕個人を相手として話をしたいと指名されるもののことだ。

相談の内容は人それぞれ。人間関係、パートナーシップ、働き方、経営のこと。「なんでその話を俺にする!

花を通してまちと繋がってゆくこと

武藤要

vistaという屋号で花屋を運営しています。花屋といっても店舗は構えておらず、POP UPという形で、お店の一角をお借りして花を販売しています。私は移住先の群馬県でこの活動を始め、本屋さんやカフェなど、様々なお店で出店させていただきました。

この記事では花屋を通してまちとの関わり方が変化したこと、無店舗花屋のススメについて書きたいと思います。

まちとの関わり方が変わった

花屋を始める

15分で完結する暮らし

佐々木稔

「地域とは、お寺の鐘の男が聞こえる範囲かな。そこで暮らしが成り立つようにしたい」。

今年も除夜の鐘を聞きながら、大分県中津市耶馬渓町樋山路の農業兼木工家、中島信男さんの話を思い出した。大分の地方紙、大分合同新聞で新聞記者をしてきたが、地域を考え、書くときに迷いが生じると中島さんのところに話を聞きに行っている。

紅葉の名所として知られる耶馬渓だが、樋山路はちょっと外れた典型的な中山間

未来からやってくる言葉

大村紫乃

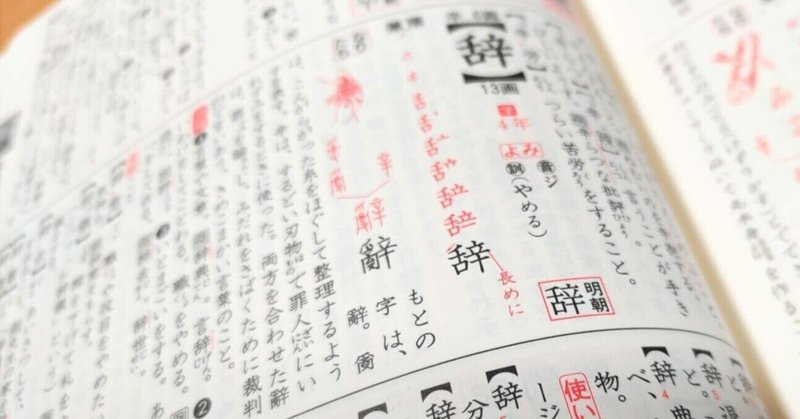

「レトロニム」

それは、ある言葉の意味が進化・変化したりして、膨らみをもったときに元々の言葉との意味を区別するために再命名することで、直感的にその構造を理解することはなかなか難しい。

例えば「デスクトップPC」という言葉は、「パソコン」のレトロニムにあたる。当初、パソコンといえば箱型の大きなものしか存在しなかった。けれども1989年に東芝のDynabookが腿の上に置いて使える「ラ

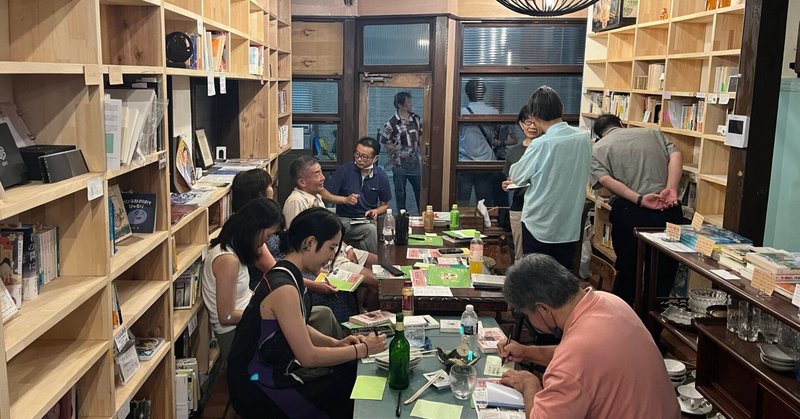

まちの居場所づくりを考える「ローカルメディアのつくりかた 読書会」

清水麻衣

東京都の高円寺に新しくできた「本の長屋」にて「まちの居場所づくり」をテーマとした読書会イベントが8月16日に開催されました。主催は、EDIT LOCAL LABORATORY会員の嵯峨創平さん。

ゲストにEDIT LOCAL LABORATORY代表の影山裕樹が呼ばれ「ローカルメディアのつくりかた」(学芸出版社・影山裕樹 著)の本を題材に、対話と交流会が行われました。

関係の編集=つ

Edit local zine fesのつくり方

清水麻衣

2023年5月7日に大森町CO-valleyにて「Edit local zine fes」を実施しました。

Edit local zine fesでは、バーチャルとは真逆ともいえるZINE作りの「DIYマインド」「リアルな体感」をキーワードとしたコンテンツを用意し、屋外のブースでは、飲食&ワークショップゾーン。室内では「Edit local radio」と題した全員参加型のトークイベ

高円寺「本の長屋」のつくり方 ー 古民家改修・箱店主100人・本のコミュニティづくり ー

嵯峨創平

高円寺に箱店主100人が集う「本の長屋」が開店

東京・高円寺駅の北口から商店街を5分ほど歩いた先に、大正時代に建てられた四軒長屋がある。ここで古本屋兼居酒屋コクテイル書房を20年以上営んできた狩野俊氏が[本の長屋]づくり構想をクラウドファンディング(※1)で呼びかけ、300万円を超える資金と100人超の箱店主が集まった。長屋の空き店舗を改修して、2023年6月1日に[本の長屋]共有書

親子の想いを紡ぐ事業構想

下川譲

2021年4月から2年間、社会人大学である「事業構想大学院大学」に入学し、自身の理想となる事業構想を考え、実現可能なまでのアイデアを出し、フィールドリサーチを繰り返しながら、修論として事業構想計画書を書き上げました。

今回は、この自身で構想した事業について、簡単ですが紹介させていただきたいと思います。テーマは「親子の想い紡ぐ事業構想」になります。

この構想の発露には、2つのことが起因

「地域の真実」を伝えるローカルメディア

匂坂俊夫

今、様々な社会課題がクローズアップされています。日々、社会課題を聞かない日はないぐらいです。それらは、グローバルや全国的な話題として取り上げられることが多いですが、ローカル、特に市区町村になると、情報量が限られる現状もあります。

私が住んでいる川崎市の場合だと、自治体から発信される情報は見かけることがありますが、企業や個人が発信する生の情報となると少なくなります。なぜ、ローカルになる

研究と教育の両立をめざして

山口信夫

研究者の世界では研究と教育の間にはトレードオフの関係があるといわれています。研究に集中すればするほど教育がおろそかになり、教育に力を入れれば入れるほど研究が進まなくなる。実際、学生をフィールドに連れ出せば、事前の根回し、当日の引率、事後の振り返りも含めて、かなりの時間的リソースが費やされます。がんばらない方が楽。

それは間違いない。フィールド教育の成果を『地域と連携する大学教育の挑戦

元気な高齢者が地域を盛り上げ日本を活性化する!!

毛塚英俊

少子高齢化による人口問題が日本の大きな課題になっている。ボリュームの多い団塊の世代が間もなく後期高齢者となり生産年齢人口(15~64歳)の割合が減り支え切れなくなるのではないかという悲観的な予測だ。人口構成比については誰が何を言おうと避けようがない現実だ。

また、都市部への人口集中により地方が過疎化していく問題もコロナでこれだけ密のリスクが叫ばれても一向に解消する気配がない。沢山の地

オンライン MEET UP! レポート#34

こんにちは! インターンの星です。

オンラインMEET UP#34のレポートをお送りいたします。

今回のテーマは「異分野をつなぐセッティング術・ローカルにおけるDX推進」です。

ゲストは北海道で合同会社tab代表を務めているカジタシノブさんと、福岡の会社でDXに挑戦する古荘由香さんです。

「異分野をつなぐセッティング術」- カジタシノブさん

合同会社tabを設立する前から、シェアオフィスta