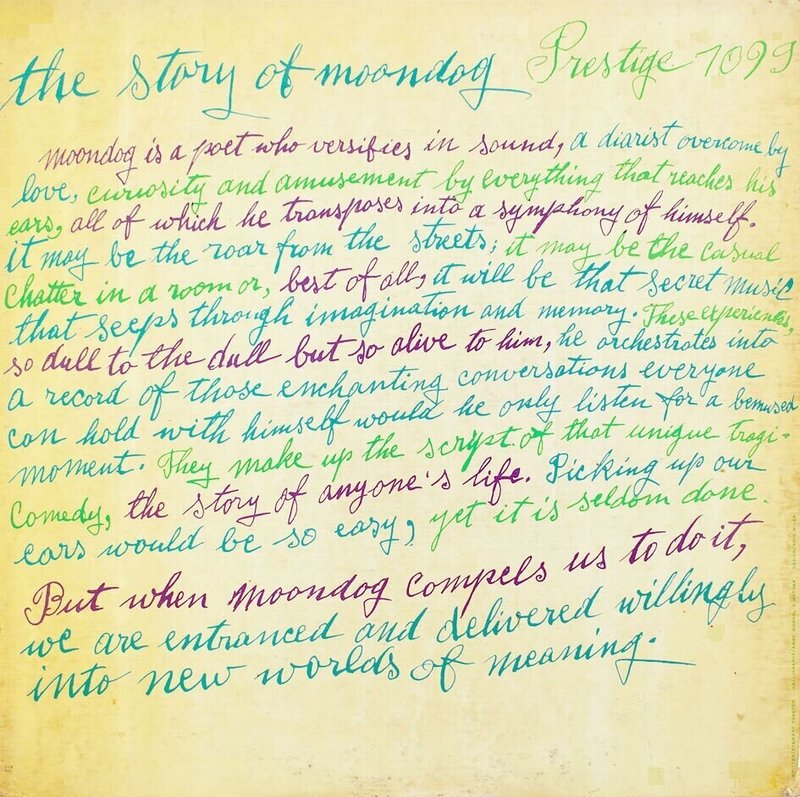

芸術品としてのレコードジャケット。アートワークが持つ無限の魅力

レコードにとって、アートワーク(ジャケット)はまさに顔のような存在。ただの付属品や表紙といった意味合いだけでなく、もはや立派な芸術でもあります。サイズも大きく、大好きなレコード作品を部屋の壁に飾る人もいるほど。アーティストの個性によってアートワークの印象もガラッと変わるうえ、その音楽を聴きたいと思わせるか否か、レコードにとってジャケットは重要な要素になります。店頭で初めて目にして、一目惚れして購入してしまう通称 ”ジャケ買い”という言葉があるほどです。

今回はジャズのレコード作品を例に挙げて、アートワークの奥深い世界へとあなたをご案内しましょう。

文:福田俊一(Ecostore Records)

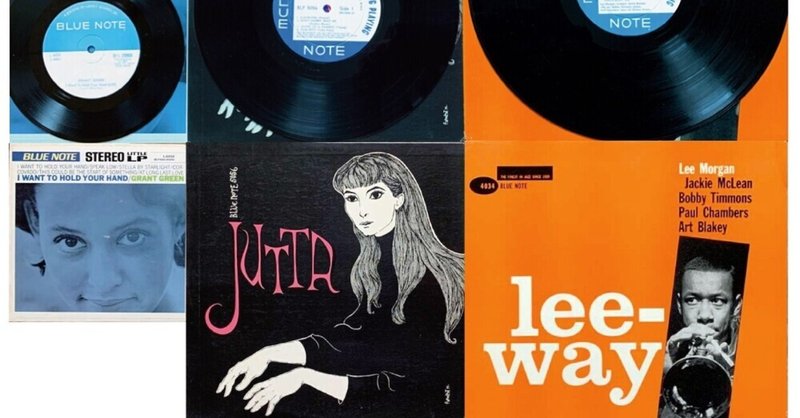

CD vs レコード、大きさはどれだけ違う?

ところで、レコードのジャケットは大きさはどれくらいか知っていますか?馴染みがない世代の方にはイメージが付きにくいでしょうが、比較するとレコードはCDの数倍ほどの大きさがあります。

レコードは大まかに分けると12インチ(LPも12インチ)と10インチ(SP盤も10インチ)、そして7インチがあります。アルバムがありシングル盤もあるように、収録できる音楽の長さ(尺)が異なるため複数の大きさ存在するのです。

・12インチは約30cm × 30cm

・10インチは約25cm × 25cm

・7インチが約18cm × 18cm

例えばLPレコードだと、音楽の収録時間は片面に20分ほど、両面で合計40分ほどの作品が大半です。

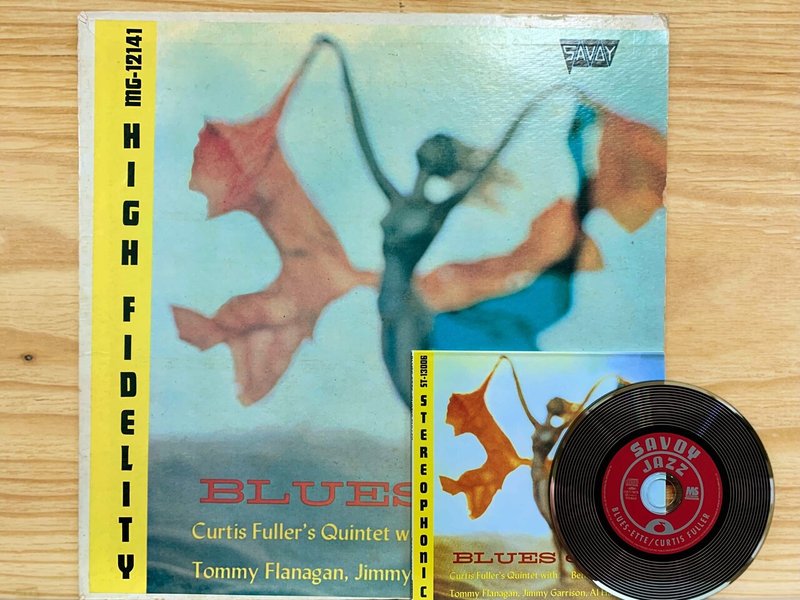

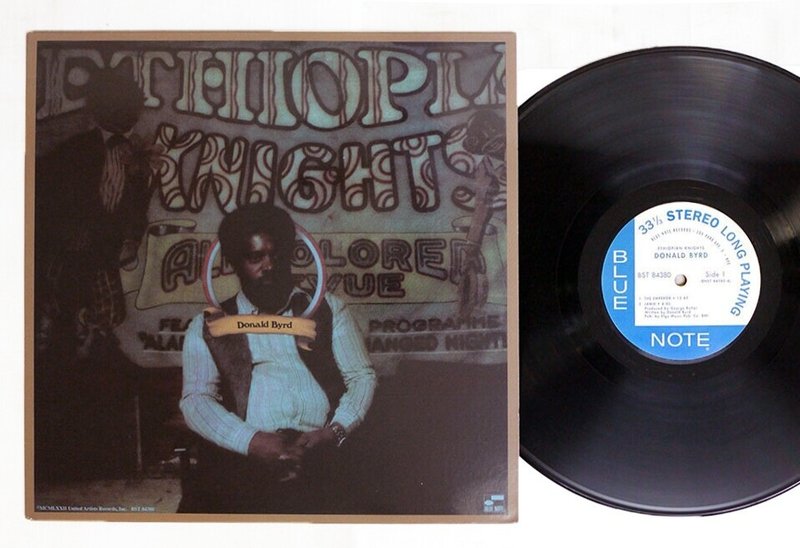

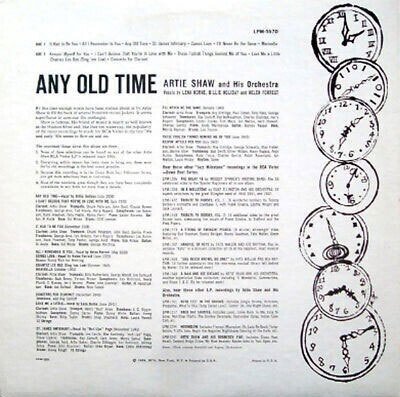

LPレコードとCDを並べてみるとこんな感じ。2つの大きさの違いがよく分かりますね。どちらも同じアートワークでも、やはりレコードジャケットの方が見た目にもやはりよく映えるのではないでしょうか。レコードジャケは手で触るとザラザラしてどことなく感じる厚紙の温もり。裏面の解説を眺めているだけでも幸せな気分になります。勿論、CDにもCDの良さがありますが、レコードには文字通りアナログな良さが感覚的に分かるわけです。

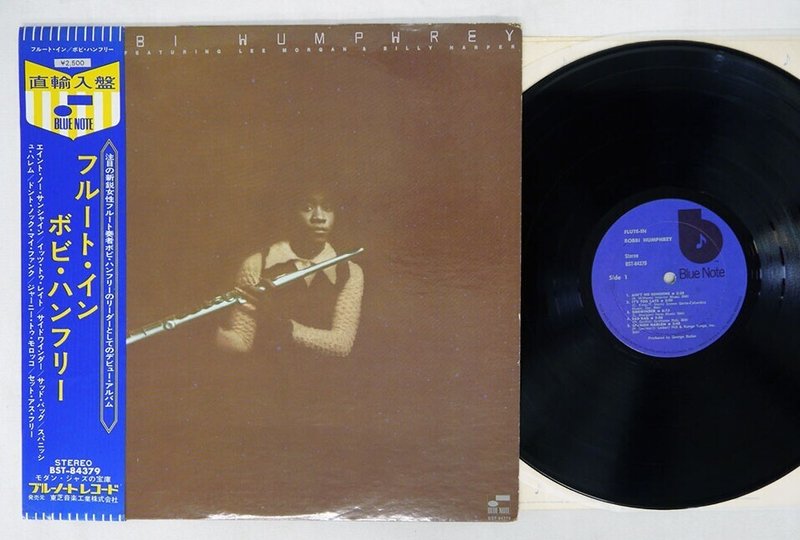

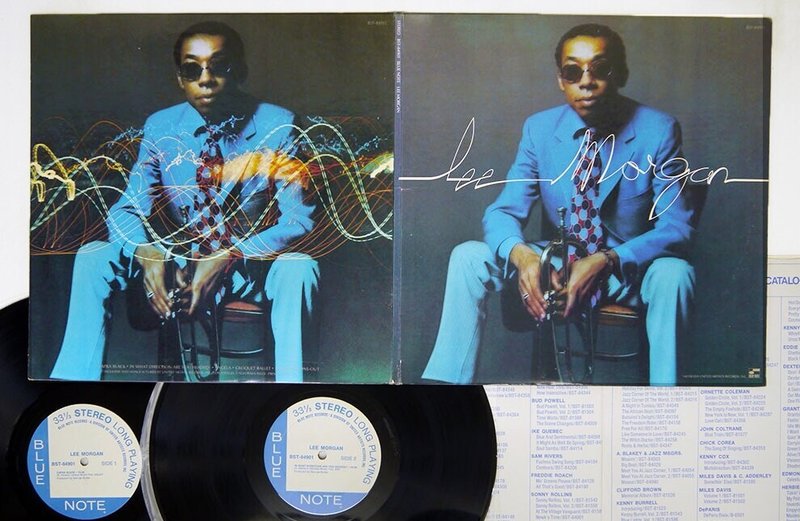

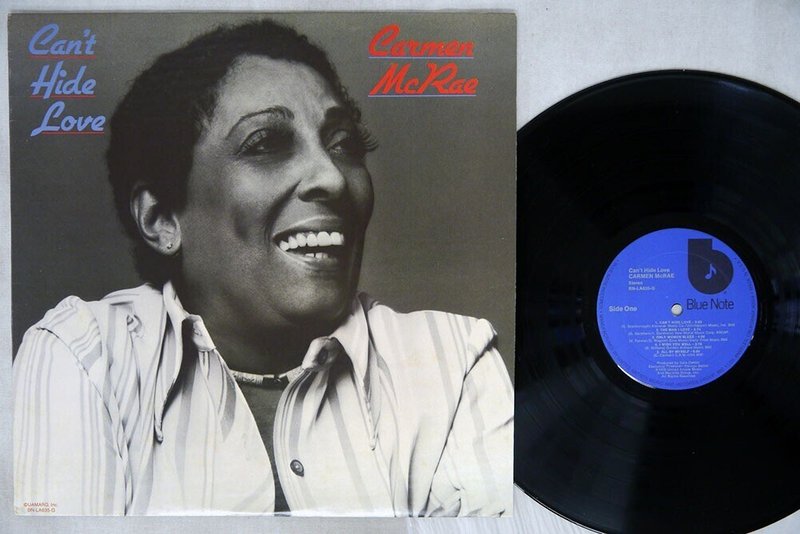

ここで、レコードで持っておきたい魅力たっぷりなジャズのアートワークをいくつかご紹介します。

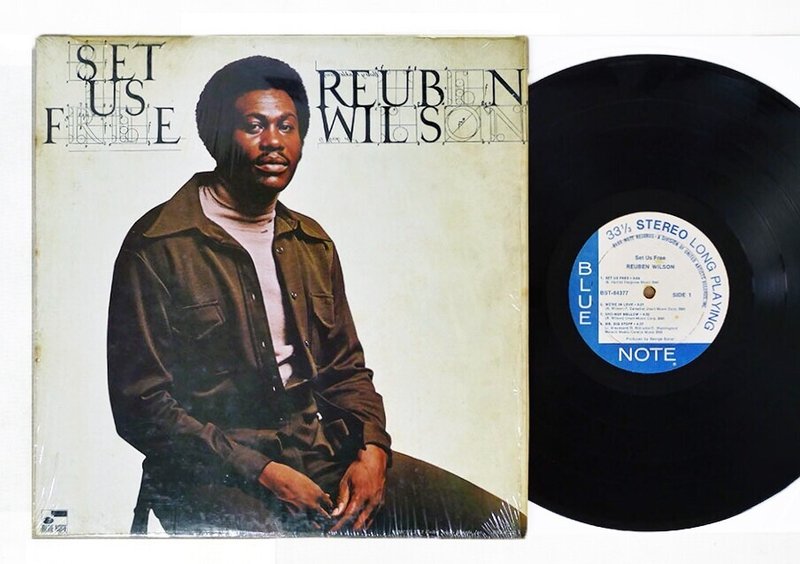

ノーマン・シーフ(写真家)

ラッパー、ナズの楽曲「Memory Lane」ネタとしても知られる「We’re In Love」収録でも有名なジャズオルガン奏者、リューベン・ウィルソンによる人気盤。ジャズファンやレアグルーヴファンに愛される、ソウルジャズ色も濃い絶品。まるでレコードを手に取って眺める私たちがウィルソンと向き合っているよう。白を背景にした、彼の生き生きとしたポートレートが印象的なアートワークです。

何とも素敵なこの写真を撮影したのは南アフリカ出身の写真家、ノーマン・シーフ(Norman Seeff)。1969年に米国へ移住して以来、数多くのシーンで大活躍。生き生きとした表情を撮影するのに長けた素晴らしい写真家です。

彼の写真は他のレコードジャケットにも沢山あります。カメラのシャッターが時間を止めて、アーティストの一瞬の表情を切り取ったかのような美しさです。

デヴィッド・ストーン・マーティン(イラストレーター)

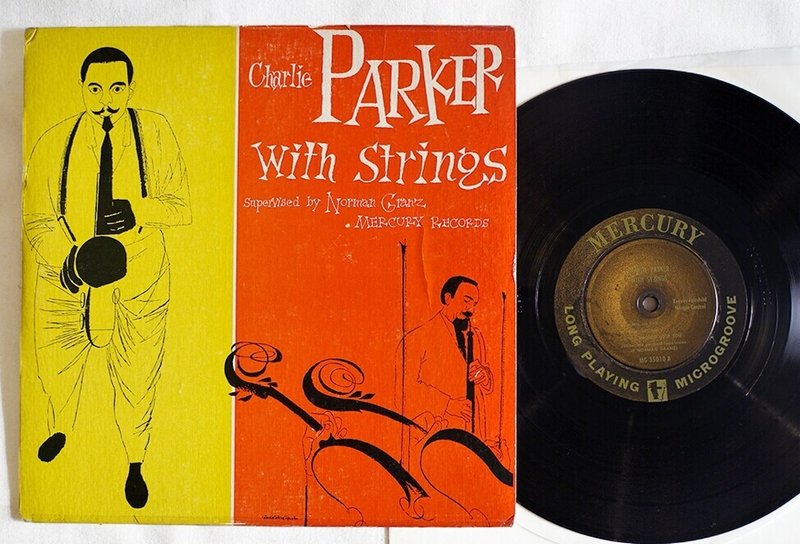

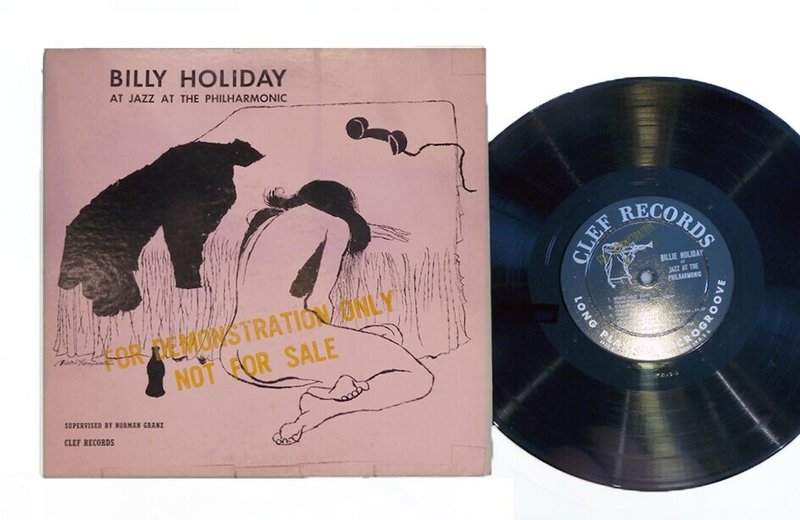

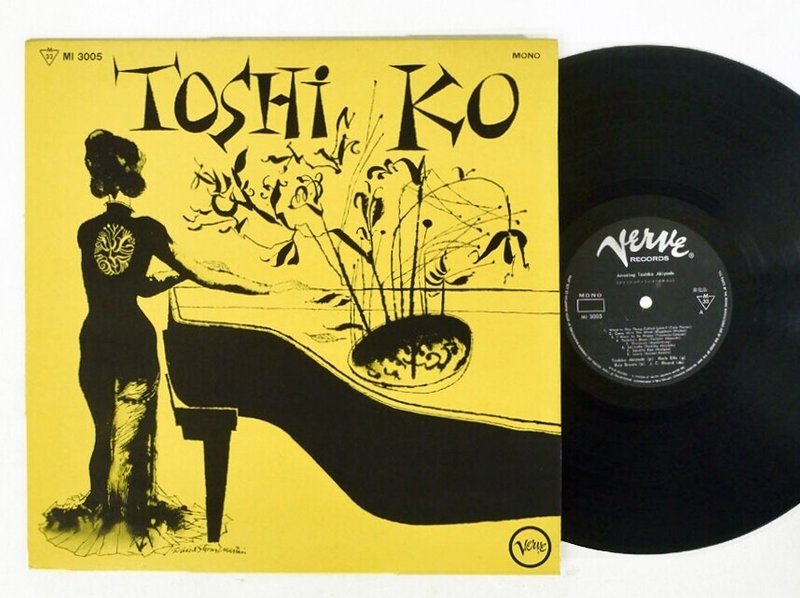

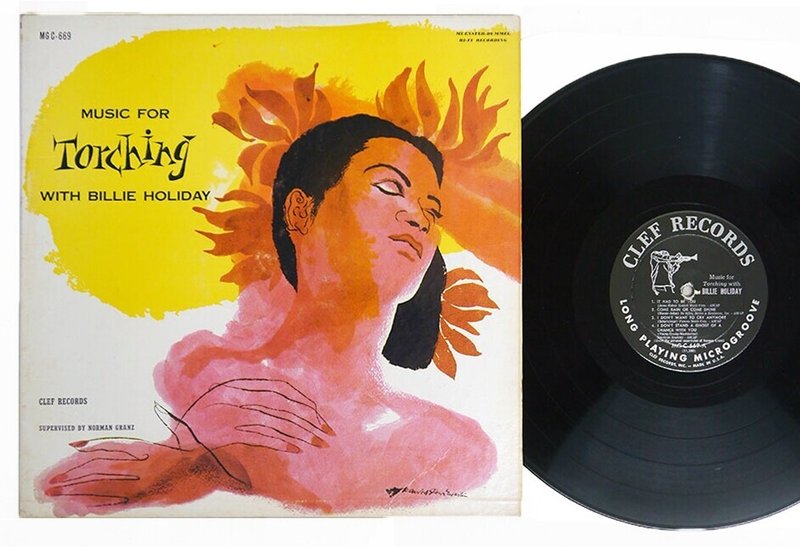

ジャズのレコード作品でその特徴的なイラストが知られる米国コネチカット州生まれのデヴィッド・ストーン・マーティン(David Stone Martin)。マーティンは長年の友人でもあったプロデューサー、ノーマン・グランツが設立したヴァーヴからの作品にデザインを多く残しました。

彼が描いたイラストもまた、見るものをグッと惹きつける強い力があります。

黄色と赤に分けられ、左には作品の主役であるチャーリー・パーカーが、右側には彼の演奏を引き立てる複数のヴァイオリンとオーボエ奏者であるミッチ・ミラーのイラストが。この名演を一度聴いたことがある方なら、このジャケットを見るだけでオーケストラの中で踊るパーカーのアルトサックスの音色が聴こえてくるのではないでしょうか。

身も心も捧げる思いで全てを尽くした恋人から、突然の別れでも告げられたのでしょうか。受話器を置いた、裸の女性がベッドの下で泣き崩れています。淡いピンク色のキャンバスに描かれたマーティンのイラストは、名も知らぬひとりの女性の物語を脳内で想像させます。

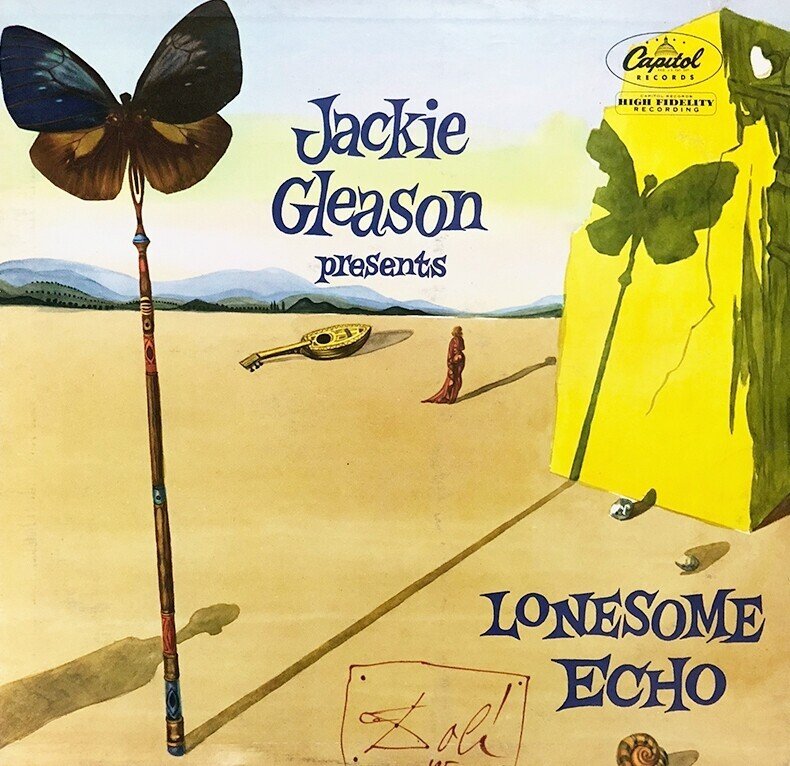

サルバドール・ダリ(画家)

テレビ司会者であり、数多くの音楽作品を制作したジャッキー・グリーソンによる一枚。曲中のソロはオーボエ奏者のロメオ・ペンケが担当しています。一見、何処かで見覚えもありそうな雰囲気のこのアートワーク。そう、著名なスペイン人画家サルバドール・ダリ(Salvador Dalí)による絵画です。

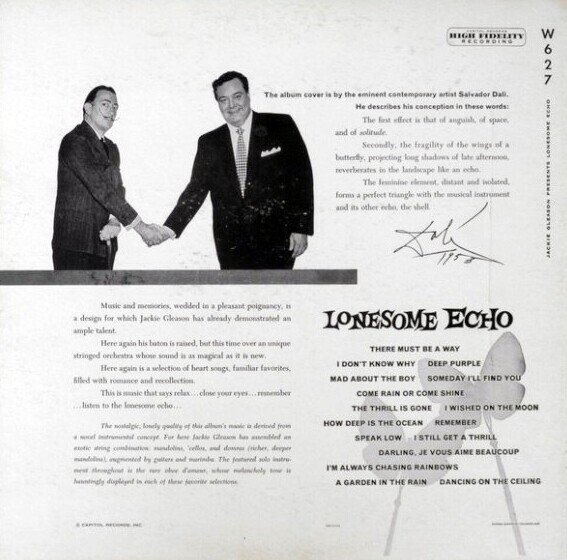

ジャケット裏面にはグリーソンとダリが握手する写真が。2人は友人の間柄だったとか。そのツーショットの横にはこの絵画について述べたダリの言葉が載っています。

「最初の印象は苦悩、空間、孤独。次に、蝶々の羽の脆さが午後遅くの長い影を映し出し、エコーするように景色に響いている。遠く離れて孤立した女性らしい部分は、楽器とそのエコー、そして貝殻の間で完璧なまでの三角形を形成しているのだ」(日本語文は筆者訳)

ダリ本人の解説を聞いて知る何ともディープな世界。まさしくこれぞアートといえます。

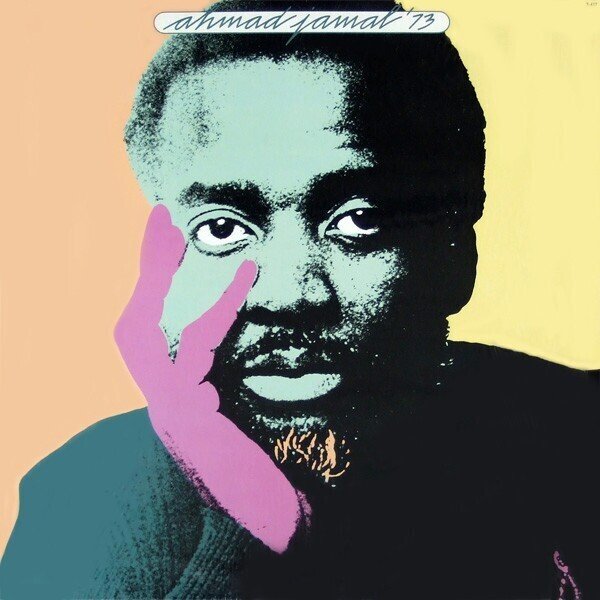

アンディ・ウォーホル(芸術家)

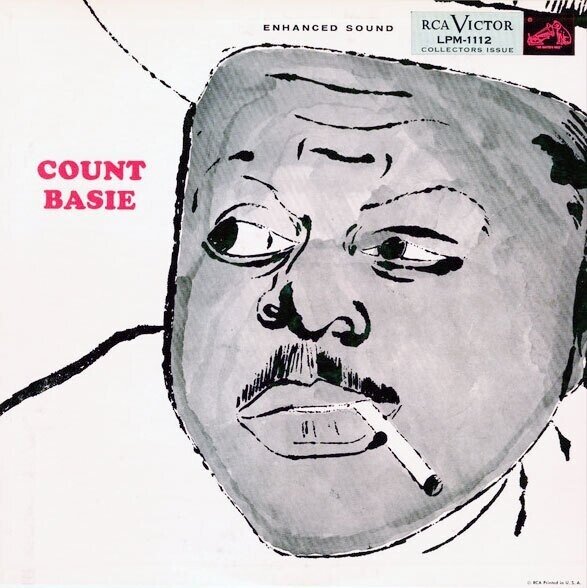

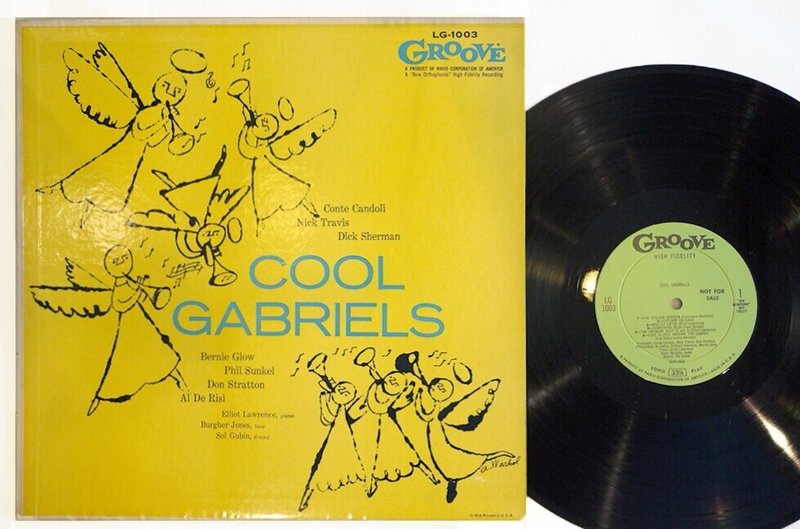

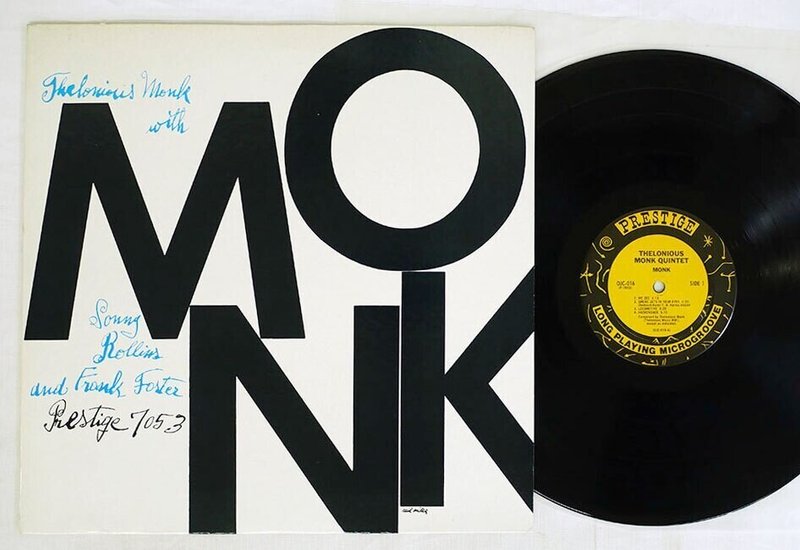

「キャンベルスープの缶」や「マリリン・モンロー」といった作品も有名な、ポップアートを代表する米国人芸術家アンディ・ウォーホル(Andy Warhol)。実は、レコードには彼が制作したアートワークが存在します。ブロッテド・ライン・スタイル(blotted line)と呼ばれる手法を用いたその特徴的な線と、柔らかく丸みを帯びた輪郭はとてもユニーク。彼がアートワークをデザインしたレコードは通称ウォーホルジャケと呼ばれることも。個性がひと際強いそのアートワークは、実際に手で持って眺めるとまるで芸術作品を手に入れたかのような嬉しさも感じます。

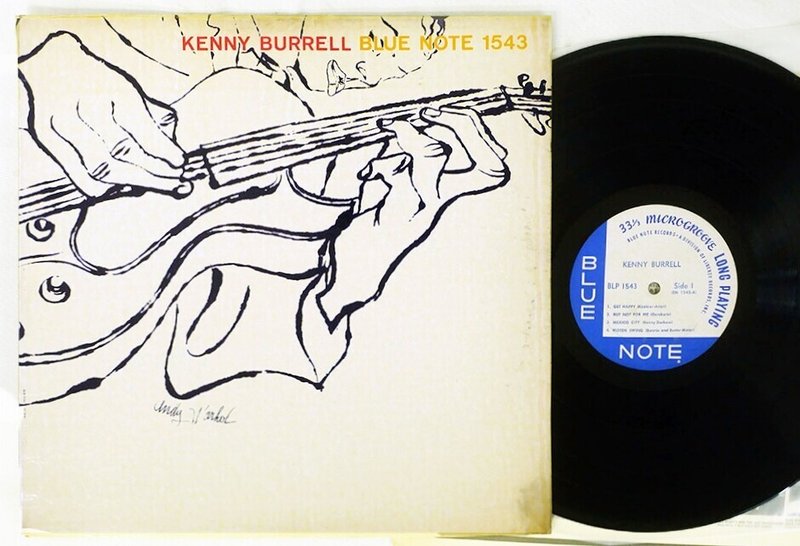

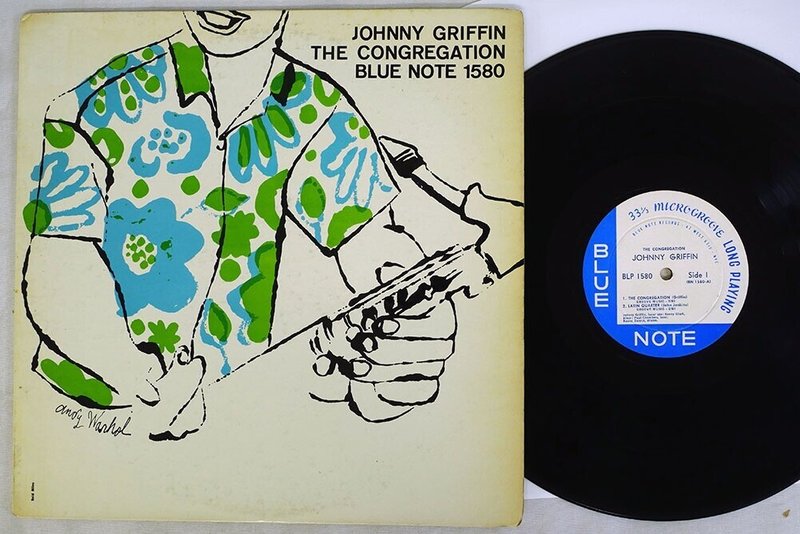

そんなウォーホルジャケ作品の中から、彼が芸術家として大きな成功を遂げる前、1950年代に携わったジャズのレコードをご覧ください。

1956年発表作品。

デトロイト出身のギタリスト、ケニー・バレルのブルーノート2作目。本作は1stアルバムに未収録となった曲と、彼が参加したケニー・ドーハム『ラウンド・ミッドナイト』の別テイク1曲で構成され内容はどの曲もピカイチ。中でも、ガーシュウィン兄弟による失恋を唄った曲「バット・ノット・フォー・ミー」が秀逸。無伴奏で奏でられるバレルのギターの美しいメロディが感動の涙を誘います。ウォーホルはブルーノートで計4作のアートワークを担当。この作品はその最初の1枚となりました。

一見してそれとわかるウォーホル、偉大なり。

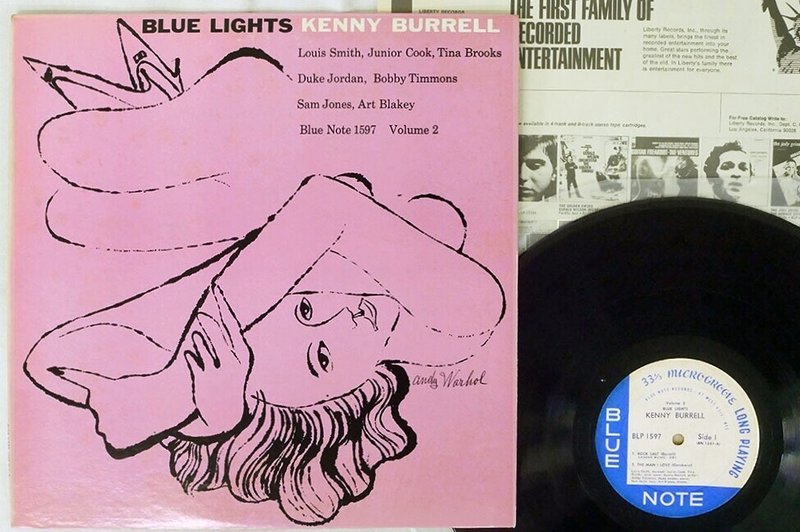

1958年録音作品。果たしてウォーホルが気に入っていたのかどうか、またもやギタリスト、ケニー・バレルのリーダー作。伝説のテナーサックス奏者ティナ・ブルックスのほかルイ・スミス、デューク・ジョーダンやアート・ブレイキーを従えて吹き込まれたアルバム。その同日のセッションはボリューム1と2に分けて発表されました。バレルがギターひとつで特別な世界観を存分に披露する曲「ニューヨークの秋」がお勧め。

ボリューム1は優しいブルー、ボリューム2は淡いピンク色に彩られたジャケットで、横たわる女性のイラストの柔らかい輪郭線こそまさにウォーホルのアートの醍醐味だといえるでしょう。

2019年、新たなウォーホルジャケが発見される

つい最近、とあるアンディ・ウォーホル・ジャケット収集家によって歴史的な発見がなされました。

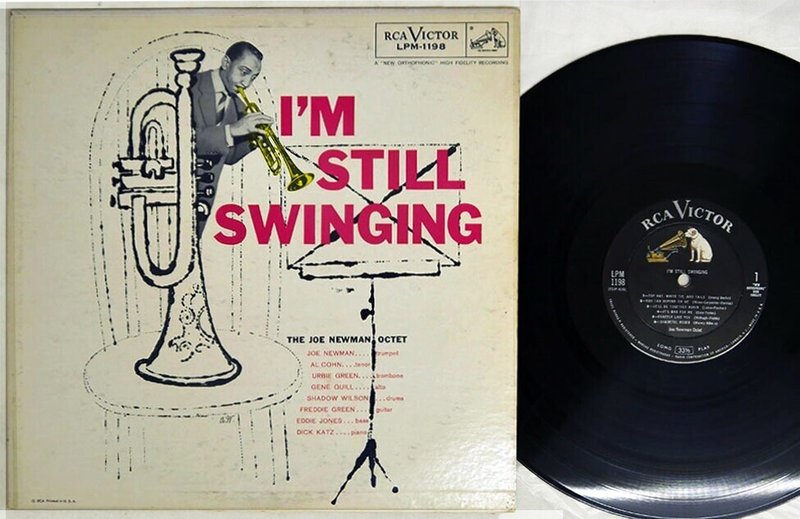

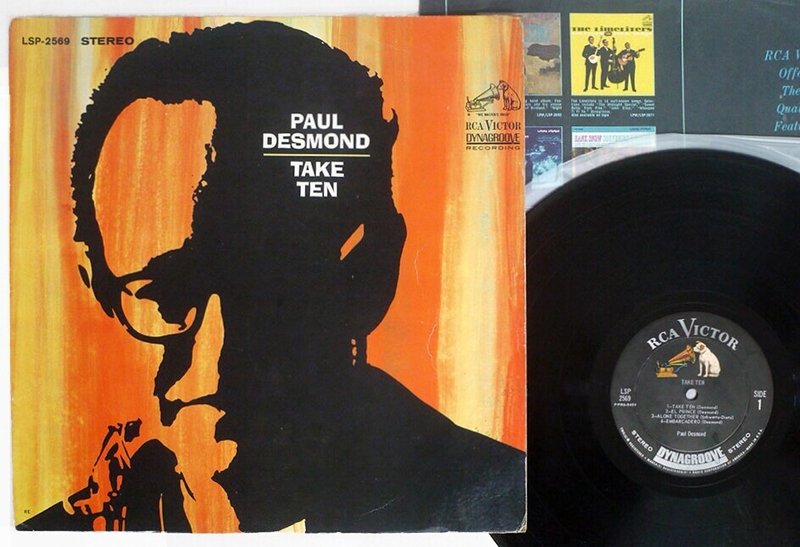

ベルギー在住のガイ・ミネバッハ氏がその人。今まで知られていなかったウォーホル制作のアートワークを新たに発見したのです。ミネバッハ氏のブログによると、「2019年、米国ピッツバーグにあるアンディー・ウォーホル・ミュージアムで研究活動をした際、ウォーホルとRCAビクターとの間でやり取りされた請求書と手紙を見ていて、『LPM/LSP/2569 鮮やかな色のレコードアルバム(record album in hot colors)』と書かれた1962年のとある支払明細書が目に留まった」のが始まりだったそう。

「ウォーホルは60年代にほとんどジャケットデザインの仕事はしていないうえに、(彼が携わったとされるレコードの中に)この型番で思い当たる作品はなくハッとした」とのこと。「それからすぐに当時RCAのアートディレクターだったボブ・ジョーンズ宛の請求書の写しも発見。そこには1962年5月1日の日付と『鮮やかな色のレコードアルバム』と記載されていた。鉛筆で『7月6日』とも書いてあるのは恐らく報酬が支払われた日のことだ」とミネバッハ氏。

型番が『LPM/LSP/2569』のRCAが発表したレコードアルバム、ポール・デズモンドの『テイク・テン』がそれでした。(LPMはモノラル盤、LSPはステレオ盤のこと)

「背景は鮮やかな色の水彩で塗られているが、これは60年代初期の雑誌で見掛けるウォーホルの描画手法にそっくりだ」とミネバッハ氏は考察。続けてこう述べます。「ひとりのイラストレーターもしくは広告業界人からファインアートの世界へと大きな一歩を踏み出した、1962年はウォーホルにとって非常に重要な年。同じ年にキャンベルのスープ缶を初めて描き、マリリン・モンロー、ドル紙幣、コカ・コーラやエルヴィス・プレスリーを描いた。

また、彼は絵を反復させる手法を生み出し、シルクスクリーンによる作品制作も開始。フェルス・ギャラリーで展覧会も開催した当時の彼にとってまさに転機となった年。(略)同作がリリースされた翌年である63年というのは彼の名がまさしく一躍有名になった年だったのだ」。しかし、ウォーホルの名はこのレコードの何処にも記載されることはありませんでした。その結果、発表から60年経ってもそれが彼の手によるアートワークだと認知されないままジャズファンに愛されることに。

それだけにミネバッハ氏による歴史的な発見には大きな意味があります。『テイク・テン』は歴史の狭間に埋もれたウォーホルの隠れた作品だったのです。

参考資料:ミネバッハ氏サイト『Andy Earhole』内記事, 「The bossa nova cover no one knew was a Warhol: Paul Desmond’s Take Ten」より引用(閲覧日:2021年1月25日)、日本語文は筆者訳 / https://warholcoverart.com/2019/10/13/the-bossa-nova-cover-no-one-knew-was-a-warhol-paul-desmonds-take-ten/

今回はジャズ作品にスポットライトを当てて、レコードジャケット、アートワークの魅力を解説しました。しかし、ここに載せた分だけで語り尽くすにはまだまだ不十分。皆さんには魅力をほんの僅かしかお伝え出来ていません。きっと、あなたにとって大事なレコード、お気に入りのレコードはダイヤのような眩い輝きを放つはず。まだ一枚も所有していないあなたにとっては、初めてのレコードがきっと大切な宝物になるでしょう。

数十年後も心の底から愛せるような、音楽が大好きなあなたにも最高のレコードが見つかりますように。

筆者紹介:

福田俊一(ふくだ・しゅんいち)

FTF株式会社 IT事業部/販売部兼務。買取部門のコラムやnoteのほか、販売部門の特集コラムを執筆。大学卒業後にレコード収集に興味を持ち、約15年かけてジャズレーベル、ブルーノートの(ほぼ)すべてのLPをオリジナルで揃えた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?