【Shopify #000 始動】

いよいよ、来年アウトレットサイトを構築するために、タイトル通りShopifyでのサイト構築をスタートさせます。では、なぜShopifyで構築するのか?何が良いのか?どうしてShopifyなのか?決め手は?などここに至るまでの経緯をまずは【Shopify 000】始動として残していきたいと思います。

Shopifyとは何?

Shopify社は、2004年にカナダで創業。ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場しているグローバル企業です。世界175ヶ国100万以上のネットショップがShopifyで運営され、広い支持を集めています。

デザイン性とカスタマイズ性の高さで人気を博しているShopifyの成長は著しく、2017年には50万店舗だったストア数も、2019年12月現在で100万店舗を超えるなどわずか2年で100%以上の成長を遂げています。

※https://blog.t-rnd.com/blog/shopify/manual

トランスコスモス技術研究所様のブログより転載

ここ最近ではAmazonキラーなどと一部メディアで取り沙汰されているのでご存じの方も多いでしょう。

簡単に言うと手軽なプライスでネットショップを運営することができる、オンラインカートシステムです。オープンするのにコストがかからないというだけで、運営を始めるとそれなり費用が掛かるので気を付ける必要があります。

Amazon・楽天・ヤフーshoppingはマンションと思っていただければ良いと思います。マンション(モール)にたくさんの家族(店舗)が入居しています。集客や販促・サイト内広告などモールが、コストをかけて人を呼んできてくれます。ただし、呼ぶのは特定の店ではなくそれぞれのモールにです。

一方、今回立ち上げを行うShopifyは、一軒家での運営開始となります。まず認知・集客が必要で広告が一番の有効手段です。モールと違って自身のお店でコストをかける必要があります。

数ある中からなぜShopifyなのか?

私は自社サイトからモールまで複数のショップを運営しております。今回はアウトレットサイト=一軒家を立ち上げるにあたり、現状利用しているカートが1アカウント余っているので、それを利用する話もありましたがバージョンが古いのと全クリアして白紙の状態からの制作となるため非常にコストが高くなることが分かりました。

個人的には、自社の基幹システムとつながっているので、デザインと商品の乗せ換えだけで済むと思っていましたがそうでもなかったようです。

だからと言って、簡単にShopifyに決めたわけではありません。まず一番に考えないといけないのは、物流=出荷とどのようにつながるか?つなげるか?を想定しておかないと非常にあとあと苦労が絶えません。

幸いにも来期の構想で、当社物流センターにWMSを導入することが決まり、これをベースに検討。このWMSに連携しやすいカートといえばShopifyだったのです。このWMSにはOMSの機能も付いていて、注文自体にエラーがなければ、注文=出荷待ちまで連携できます。これは今までできなかったことで、自社物流=BtoB向け倉庫をBtoC向け倉庫に変える魔法のツールのようなものでした。

そして、このWMSによって今まで販売できなかった商品が管理ができるようになり、販売することができるようになるのです。

なので既存の支援会社様の空きアカウントを利用すると、今まで通りできないままですが、カートを変えることによってできるようになるので、来期の売上計画には完全なプラス要因となります。

物流システムとの連携が重要

皆様のサイトではどのように商品を出荷されているのでしょうか?

・自社倉庫 自社物流

・3PL 外注

当社は自社物流なので、すべての工程を作り上げる必要があります。

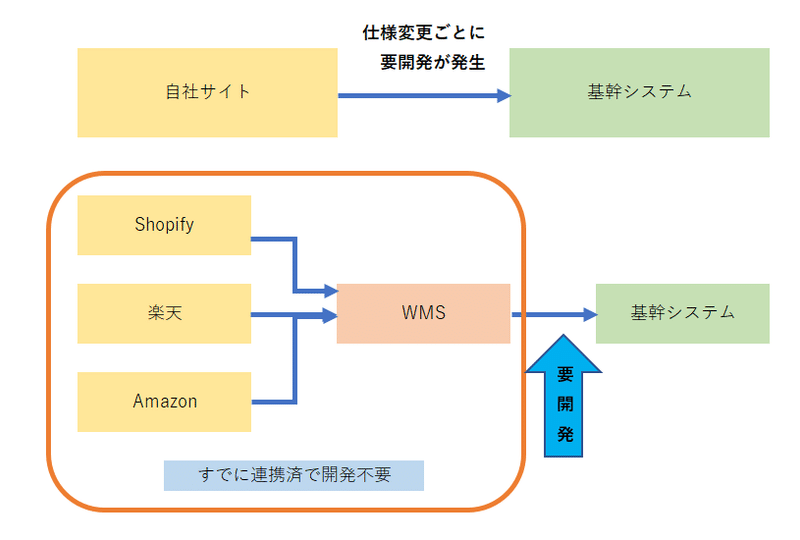

現状は、自社サイトと基幹システムをダイレクトに繋いでいます。もちろん連携するポイントが少ないほうが万が一の原因を特定しやすいですが、どちらかの仕様が変更となる場合に大きな改修にコストと時間を要することとなります。

今までは、自社サイトの注文データをすべて基幹システムに連携する必要がありましたが、今回構築する流れは、WMSとの連携内容は格段に情報量が少なくなります。

必要なものは、店舗名・SKU品番・販売本数・販売売価・総在庫の5ポイントのみで済みます。もちろんWMSと基幹システムどちらかに、仕様変更やリプレイスが入ると開発が入りますが、開発工数は既存の開発に比べると格段に少なくコストともに圧縮が可能となりました。

で、なぜこのようにするのか?

数年後に基幹システムのリプレイスが決まっていて、ストアto基幹の連携コストをできるだけ抑えたいというところからです。

カートを選ぶ際に、この出荷する物流体制まで見越して選ばないと、それぞれに開発コストと時間がかかり、さらにはその進捗を担当者が進めていくことになれば負担は大きいです。ぜひここは参考にしてもらいたいところです。

Shopifyの構築はどこに頼む?

これが一番難しいところです。自社でコーディングできるまたは構築できるところは良いのですが、運営は出来ても構築ができないのでどこかの支援会社様に依頼をすることとなります。

Google先生に助けを求めると、広告を除くと一番上にweb幹事さんのサイトが表示されます。おそらくここから探していくこととなると思いますが、正直分からないですよね?順に紹介されている支援会社様を見やすいように抜き出しました。

もちろんこれ以外にも、たくさんのエキスパート認定支援会社様がいらっしゃいます。それぞれの会社様に特徴がありますので、構築する際に一番何を優先するのか?によって依頼する会社様が違います。

そして今、Shopifyバブルではないか?というくらいShopify構築案件が急増していて、受けきれない会社様が何社か出ているようです。検討している方は早めにアクションを起こしたほうが良いと思います。

最後にShopifyを選ぶまでに

ここが一番大事なところです。

選ぶ前に私は何をしたのか?

十分な下調べです。

ニュース等ではShopifyがまるで魔法のようなショッピングカートで、あたかも救世主的な内容になっているのがそもそもの間違いです。

冒頭に書きましたが、このショッピングカートはカナダで作られたもの=日本の商習慣にそぐわない部分があるということを頭に入れておかなくてはならないのです。

日本語化されているとはいえ、姓名にたいしてファーストネーム・ファミリーネームとなっており、ひっくり返っていたなんて普通にあります。(上記の支援会社様はそのようなことは無いと思います)。日時指定の概念がないのでそもそもできないので、アプリを使って対応など。

アプリを入れていけばできることが増えていきますが、入れすぎるとアプリ同士の干渉が出たり表示速度が遅くなったりするので、見極めが必要です。

現状のカートシステムとShopifyを比べてできることできないことの一覧表を作り、本当にこのカートで良いのか?を突き詰めてください。国内のカートシステムはそういうところに物凄く気配りがあってかゆいところまでしっかりと届きます。

自社サイトとして構築するうえで、どのような仕様にするのか?を明確にして、しっかりと支援会社に伝える準備をしっかりと行ってください。それを受けて、アドバイスや確認をもらい最終の仕様を決めていければと思います。

ここから先は

¥ 100

廻らない鮨を食べたいなぁ😅