遺伝性不整脈 -ブルガダ型心電図の原因となる状況

ブルガダ症候群の危険因子は青壮年期のアジア人男性であり、薬剤や発熱、運動直後、高血糖状態が原因で二次的にコブド型となり、致死性不整脈が発生することがある。またしばしば日内変動や季節変動を示すことも知られている。

基本プロフィール

ブルガダ症候群はアジア人、青壮年代、男性に多い。

発熱

発熱はブルガダ型心電図の発現リスクだけでなく、致死性不整脈発生リスクも上げる。発熱時のみコブド型波形を示す無症候例でも突然死は年間0.9%に見られる。

薬剤

薬剤としては抗不整脈薬のうちIa群やIc群のナトリウムチャネル遮断薬は負荷試験に用いられる。薬剤投与後にST変化が増強する。ピルジカイニドやフレカイニド、プロカインアミドなどが用いられている。薬剤誘発性ブルガダ症候群は下に記す。

ナトリウムチャネル遮断薬以外に、ブルガダ症候群・ブルガダ型心電図変化を誘発する薬剤が複数報告されている。三環系抗うつ剤、フルオキセチン、リチウム、トリフルオペラジン、抗ヒスタミン剤、コカインなどが挙げられている。フランスの研究では、心電図に異常を認めない1,000人の健常者にナトリウムチャネル遮断薬による薬剤チャレンジ試験を実施した結果、0.5%に薬剤誘発性ブルガダ型心電図変化が認められた。薬剤誘発性QT延長症候群と同様に、薬剤誘発性ブルガダ型心電図変化にも潜在性イオンチャネルの機能障害が考えられる。

運動

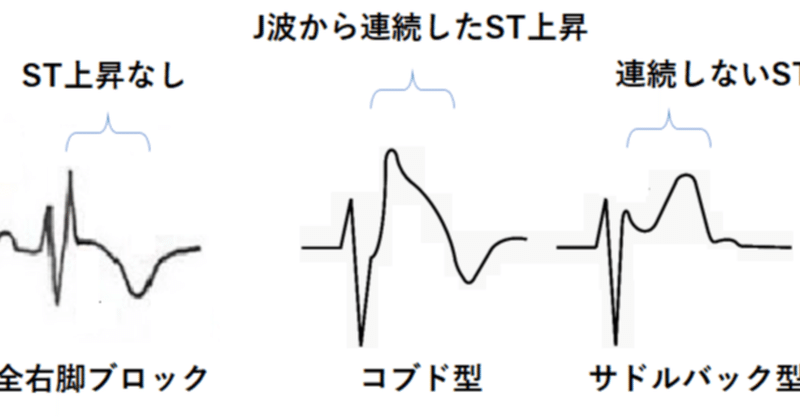

運動中は交感神経が刺激されることで、コブド型からサドルバック型に変化し、リスクは軽減されるが、運動後には副交感神経が緊張するためST変化が顕著になり、リスクが上昇するケースがある。

血糖値

経口糖負荷試験で血糖値やインスリン値が上昇することで、ST変化が増強し、リスクが上がることがある。食後、とくに夕食後にはコブド型へ認めることがある。短時間に多くの食物を摂取することで副交感神経が緊張し、致死性不整脈リスクが上がる可能性がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?