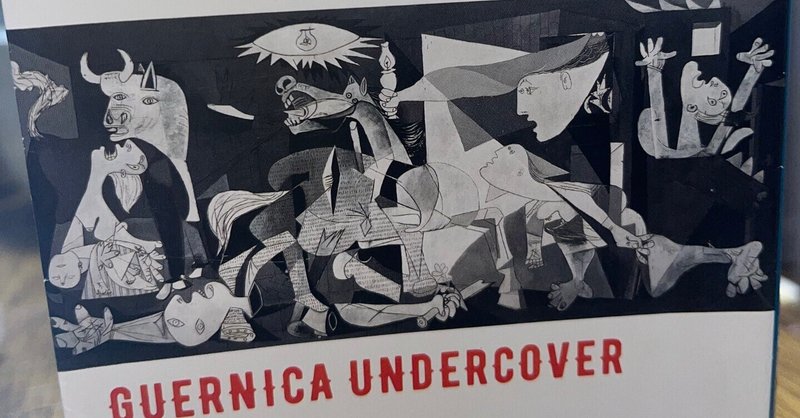

読書感想文【暗幕のゲルニカ】

2016年 原田マハ著。

1937年4月26日、ゲルニカ爆撃。

2001年9月11日、ニューヨーク同時多発テロ。

二つの凄惨な戦争を画家、パブロ・ピカソの<ゲルニカ>がつなぐ。

著者の原田マハが小説家であると同時にキュレーターであることは当初から知っていたが、その知識と情熱が物語として美しく昇華された作品ではないだろうか。

史実を基にしたフィクションだが、念入りな構想に違和感を抱くことなく最後まで読める。どこまでが史実でどこからが作者の創作なのか、詳しく調べなくては分からないほどに説得力がある。

物語は過去と現在、ピカソが生きた時代と9.11から2年後の世界と、それぞれの視点が交差して綴られる。

20世紀の出来事はピカソの愛人、ドラ・マールの視点。そして現代シーンはMoMA(ニューヨーク近代美術館)のキュレーター、八神瑤子の視点で語られる。一方は実在の人物でありもう片方は架空の人物だが、こちらはむしろ著者自身の視点といったほうが正しいのではないだろうか。

MoMAに勤めピカソを敬愛し、9.11のテロを受けて後に、まさしく『暗幕のゲルニカ事件』にショックを受け、大切な人を喪った悲しみを抱えながらも自分の成すべきことに向かって突き進む。

芸術に対して培ってきた著者の深い造詣を土台に、あのテロを目撃した悲しみと衝撃と、平和への使命感を育てて出来上がったのがこの作品で、だからこその説得力なのだと改めて頷く。

『<ゲルニカ>はあなたのものでも、もちろん私のものでもない。平和を望む世界中のすべての人たちのもの』

作中での瑤子のセリフであり、また戦時中に<ゲルニカ>をファシズムから守った立役者、パルドのセリフでもある。

暴力に暴力で応える、安易で一方的、独善的な平和を良しとはしない、という意味だと思う。この文を目にして、なんだかホッとした心持ちである。

実在の人物を創作として描くのは難しいことだろう。

特にピカソやドラはまだ20世紀の人物である。写真も作品も、その人となりを窺い知る事ができる材料は沢山あるし、既に多くの研究が行われている。

有名であれば有名なだけ、創作が困難になる。どのように描いても何かしらの非難は免れないはずだ。それを敢えてやってのけた、著者の芸術に対する熱意には感服する。

最早愛と言っても過言ではないのではないだろうか。

いや、愛がなければできないだろう。

サスペンス小説としては、後半にテロ組織がきちんと(?)出てきてくれてちょっとホッとした。このまま終わるのか?そんなはずはないよな?というヒヤヒヤは解消され、ちゃんとサスペンスらしいハラハラをくれる。

主人公、瑤子を助けようとしてくれるマイテの存在とその背景については少々創作の気色が強すぎる気がしたけれど、まぁ「事実は小説より奇なり」とも言うのだから良いか。読む人の好みの問題だろう。

その好みの問題から言えば、ラストは個人的に「うーん…?」である。

分かりにくい、とも思ったし、それについて作中の登場人物たちは「それがベスト」と本当に感じ納得したのだろうか?

満を持しての結末、というには少々の物足りなさを感じる終わり方であった。

ともあれ、ピカソを、芸術を題材にした小説としては文句なしに一級品である。これから芸術を楽しむ一助になること間違いなし。

作中に登場するMoMA、ニューヨーク近代美術館を始めとする沢山の美術館にも、是非行ってみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?