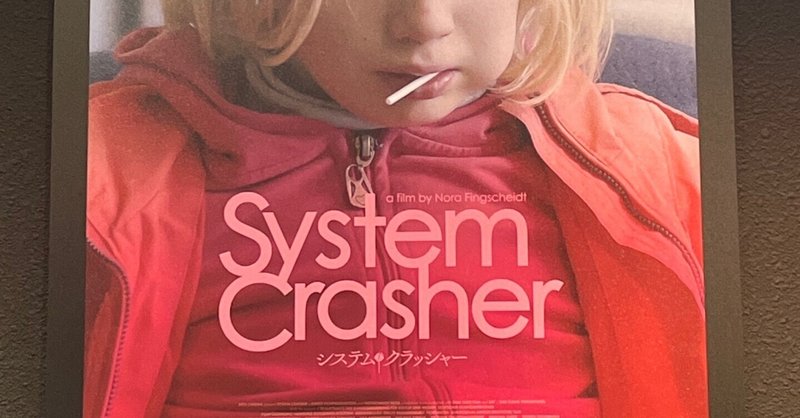

映画感想文【システム・クラッシャー】

2019年 ドイツ製作

出演:ヘレナ・ゼンゲル、アルブレヒト・シュッフ、ガブリエラ・マリア・シュマイデ

<あらすじ>

父親から受けたトラウマを抱える9歳の少女ベニーは手のつけようがないほど攻撃的で、里親やグループホーム、特別支援学級など行く先々で問題を起こしていた。ベニー本人は母親のもとへ帰ることを望んでいたが、母親はベニーに愛情を持ちながらも接し方がわからず、施設に押しつけ続けている。そんな中、非暴力トレーナーのミヒャは3週間の隔離療法を提案し、ベニーと2人きりで森の山小屋で過ごすことに。はじめのうちは文句を言い続けていたベニーだったが、徐々にミヒャに対して心を開き始める。

猛毒を持つ動植物のような警戒色にも思える

システムクラッシャーとは、極端に乱暴で問題を起こすため、施設や里親先を転々とする攻撃的な子どものことを指すらしい。この映画による造語なのか、一般的な隠語なのかはわからない。

主人公ベニーは9歳。

映画は病院で彼女が診察を受けるシーンから始まる。

折れそうなほど細く頼りない全身に取り付けられた測定器。度重なる暴力で身体はアザだらけ。色素の薄さがまた痛々しさを強調している。

ロード・オブ・ザ・リングのガラドリエルを連想する

あらすじにある通り、辛い過去を持つために荒れた子供が、自分と向き合ってくれる大人と出会って心を開き前を向いて人生を歩き出す……。

そんな心温まるドラマだと思っていたのだが。

ドイツの社会福祉制度は世界的にみてかなり充実しているらしい。

GDPのうち何%を社会福祉に充てているかとか、世界幸福度ランキングだとか、単純な数字だけで判断するのは危険だと思うが、映画を観る限り子供福祉に関してはかなり手厚いように思う。

ベニーの母親はベニーの荒々しさにすっかりお手上げで、半ばどころか90%くらい親としての養育を放棄している。福祉課との話し合いにも度々ブッチかまし、多分無職でベニーの下2人も抱え、生活は苦しいのだろうことがうかがえる。

そんな家庭環境のベニー1人に対し、何人もの大人たちが頭を抱えて真剣に彼女の将来について話し合い頭を抱え、時に腹立ちながらも衣食住の面倒をみてやっている。

比較して日本の現場がどうかはともかく、手厚いのは間違いないだろう。

通常の環境で生きていけない彼女のためにああでもないこうでもないと手を尽くし、非暴力トレーナー・ミヒャは3週間、山小屋での隔離療法を提案する。

電気もないガスもない山奥の小屋で二人きりの生活。

普通の物語なら、これで紆余曲折ありながらも心の交流が成立して、あとは一つ二つ山場がありながらもハッピーほっこりエンドに向かってひとっ走りだろう。

ところがそうはならない。まったく、問題は一つも解決しない。

最後の最後まで、である。

何か好転の兆しが見えたと思ったら、次の瞬間には振り出しに戻っている。現実は一進一退どころではなく、関わる人間は疲弊していき、ついには匙を投げられる。

子どもの療養というものは、そういうものなのだろう。保護する大人たち、ケアラーや保護司たちにも越えられない、越えてはいけない一線がある。それを越えてしまえば、共倒れの未来しかない。

乱高下するベニーの心境、境遇を、頻繁にブツ切れるBGMが良く表現していた。

この映画はフィクションの体をとったノンフィクション、またはドキュメンタリーではなかろうか。(この二つの違いは近年曖昧らしいが)

とても興味深く現実的で、そして終わりのない彼ら彼女らの人生が切り取られていた。

不甲斐ないベニーの母親に対して憤り、ベニーの境遇を思って泣き崩れるソーシャルワーカーのバファネ。

トレーナーのミヒャはかつての自身と重ね合わせ、なんとかベニーの力になりたい、自分ならなれるはずだとずっとベニーに寄り添っていた。しかし自らの妻子が危険に晒され、とうとう関わりを断つ。

ケアラーたちの感じる無力さがそのまま、観客の大人たちの胸に突き刺さる。

映画では最後まで解決策は提示されなかった。

どうすれば良いのか、専門家でもない自分にはもちろんわからない。わからないが、関係のない話ではない。

自問するべし、と突きつけられる作品だった。

観て楽しい作品ではまったくないが、観なきゃよかったとは思わない。

製作自体は2019年。

ベルリン国際映画祭では銀熊賞を獲得するほどの作品が、今まで日本で公開されていなかったことにはなんだかモヤモヤする。

凄まじい演技を見せた主演のヘレナ・ゼンゲルはもう16歳。彼女自身はベニーのことをどう感じたのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?