エンジニアカフェ分解部参加ログ#001

去る7/17(土)、福岡市のエンジニアカフェで行われた「エンジニアカフェ分解部」のイベント、3Dプリンタの分解に参加してきたので日記をつけておきます。

鈴谷講師による3Dプリンターについての講義

3Dプリンターにはエンジニアカフェにも設置してあるフィラメントを溶かして積層するタイプのほか、光造形のタイプ(レジン)、石膏様の完成感になるようなものもあるようですね。

最後者は色もついてまさにプリンターの三次元版!という感じですがお値段は"億"するらしいです...恐ろしい...!

わかりやすい講義はイベントのアーカイブ動画の冒頭にあります!

以下のリンクからご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=tnQHH2Nj7p8

そういえば九州だと佐賀大学の先生が生体3Dプリンターという分野を開拓されていますね!

原理としては適切に分化するする能力を有した細胞を立体的にならべて組織を形成するというものですが、特に結合組織は個人に合わせたものが必要となりやすいので、外科治療の場で使われるようになると夢がありますよね。

いずれ自然発生した臓器と同じ機能を持った人工臓器が構築できるようになるのでしょうか、楽しみです。(ちなみに博士課程の院生を募集中とのことですよ)

昨年のエンジニアカフェ1周年企画でも登壇されてるのでこちらもYoutubeで見られるとのことでした。

https://youtu.be/K1Mvf2li2oI?t=3799

いざ分解

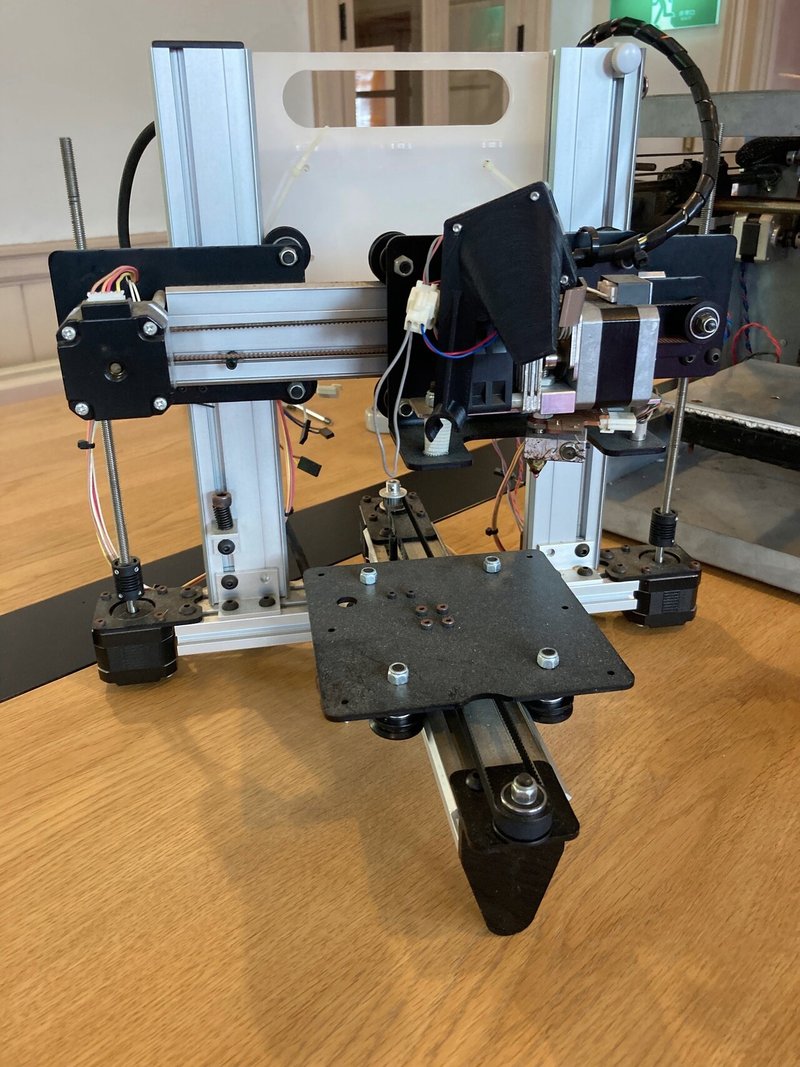

今回分解したのはイベントトップページに出ている筐体とこちらの筐体を分解しました。

私が分解した筐体はそもそも講師の鈴谷さんがクラウドファンディングで購入したものらしく、全て手組みで作ったとのことです。

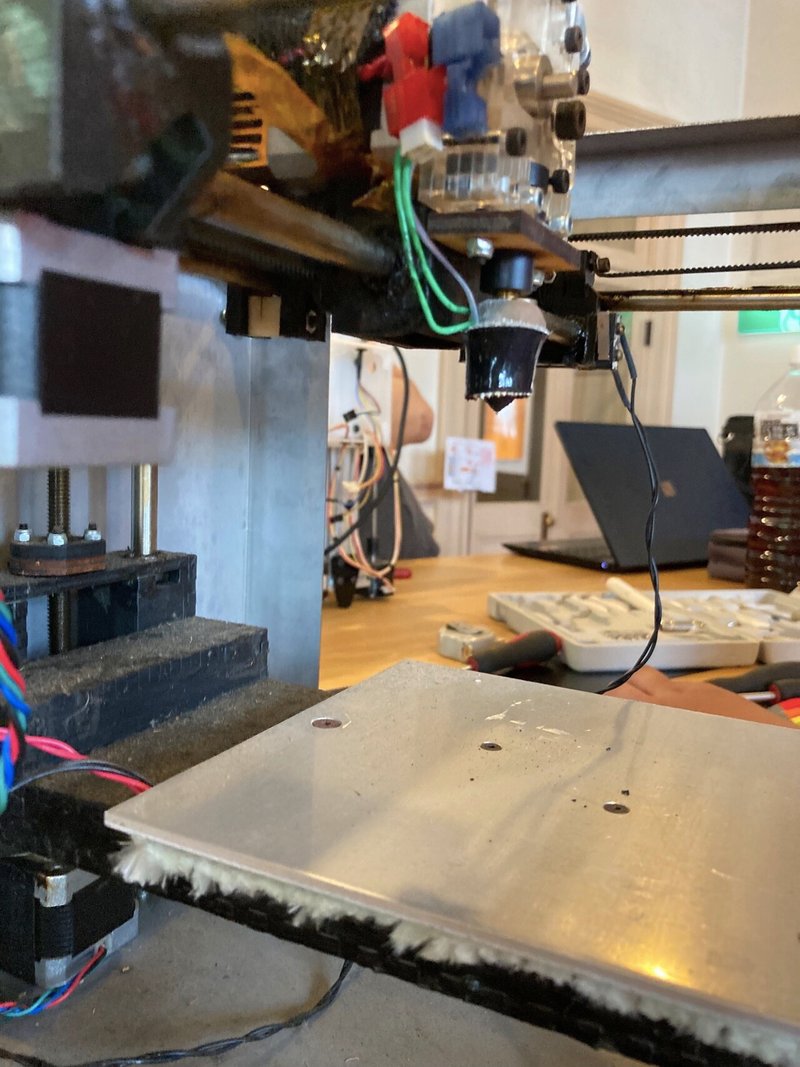

原理的には作った順と逆の手順で分解していけば良いのですが、そううまくもいかず、とりあえず油まみれになりながらノズル(フィラメントが溶けてでてくるところ)を外しました。

よく見るとノズルの支持はアクリルを切ったものをパーツにしてあり、分解していくごとに実はパーツ自体は特別なものを使っておらずホームセンターでも手に入れることができるようです。そういうものを形にしていくのは本当にすごい....!

3Dプリンターのパーツとしての面白さは立体物を造形するにあたって、ノズルを3次元座標に正確に動かさないといけません。

そのため、ノズルはX,Y,Z軸に移動できるように作ってあります。

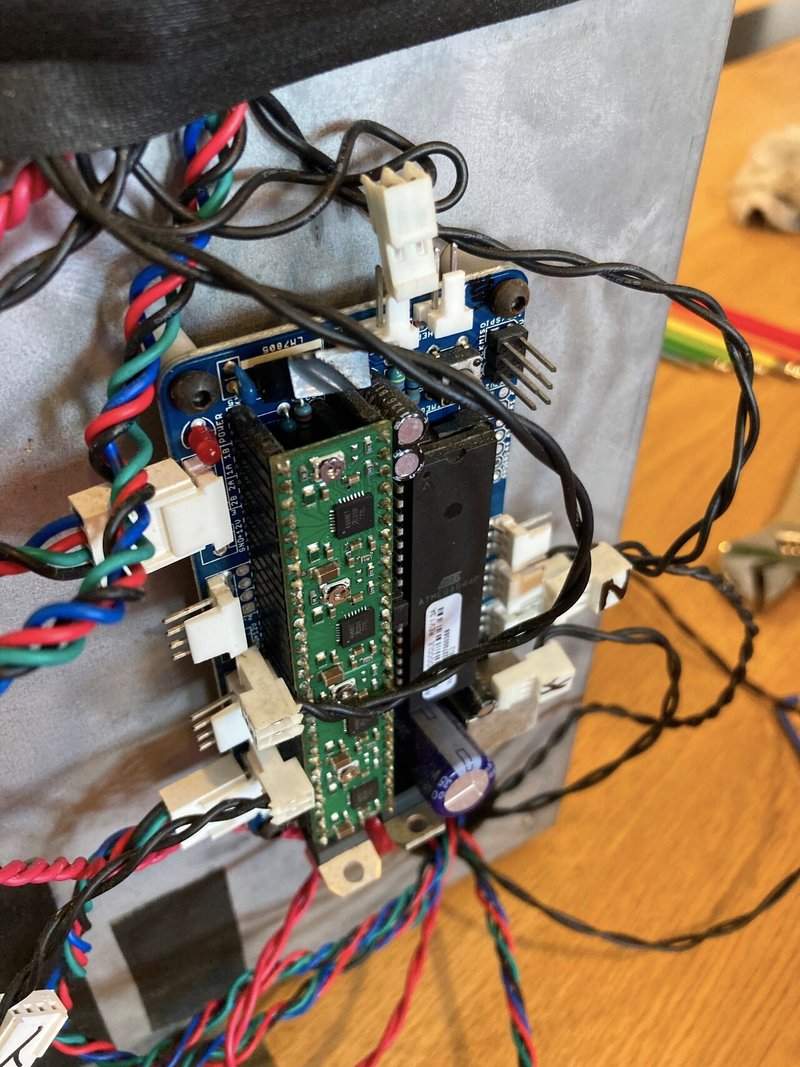

軸の制御はこの機種ではArduinoで行っていて、実にシンプルでエレガントな作りです。

位置合わせ(キャリブレーション)をするにあたっては、「原点」を決める必要があるわけですが、これはタクトスイッチで入力してArduinoに伝えているみたいでした。賢い。

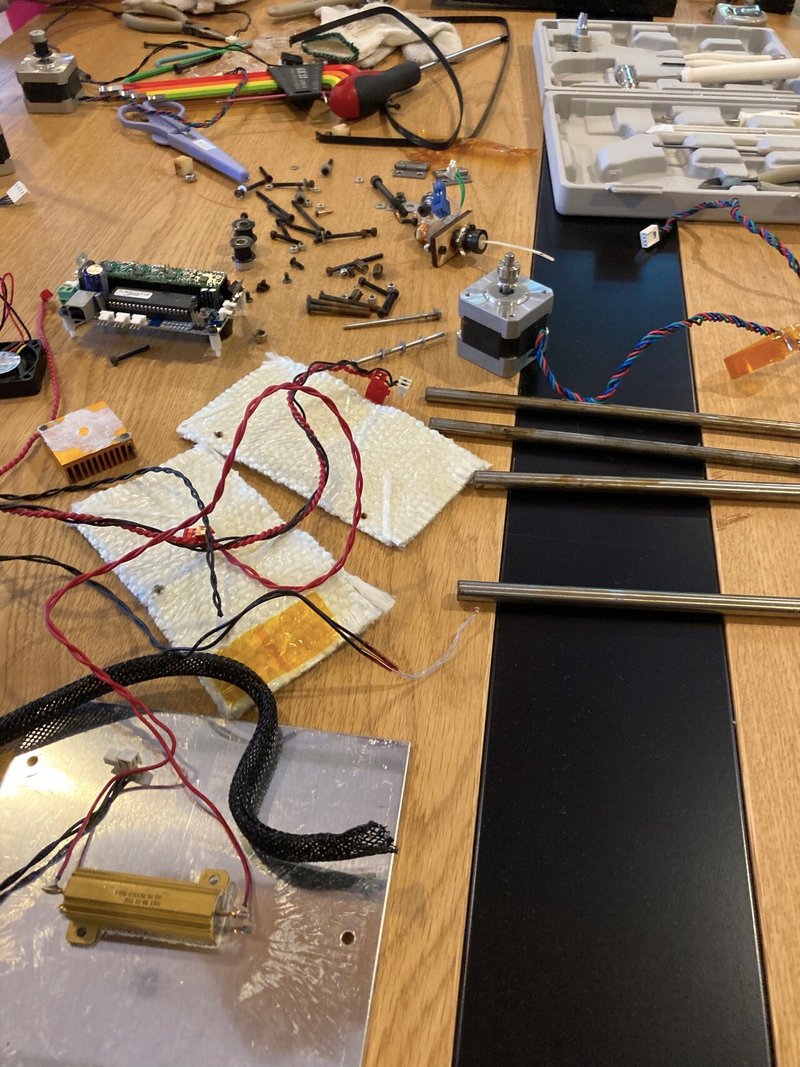

そしてみんなで分解し終えるとこんな感じになりました。

ノズルや製作ステージの保温用のマットはなんと編み込んだ絨毯と同じ素材であったりして驚きました。

また、意外なことにパーツは全てバラしても200もないくらいで、実はお高いレゴブロック©︎の方が複雑な説すらあります...。

90分ほどでお片付けまで完了し、全編通してとても勉強になりました。

基本的に「分解する」という行為は明確にリバースエンジニアリングなわけで、製品として世の中に出回っている以上、それらは全てユーザーによる解析の対象となり得ます。

無数にある商品にもそれぞれ製作者による工夫がなされていて、分解を通して人類の叡智に触れているような気分になりますね。

たとえば、appleのモバイル製品についてくるUSB電源装置は立体的に基盤を組んであったりと、デザインの思考とも強い繋がりがありますね。

とりあえず今回はこんなところで。

次回も楽しみにしています〜!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?