今週の2冊 問題は正しく定義されたときすでに解決している

今日はこちら。

近大革命 世耕石弘

少子化で18歳人口が減少する中、この10年で受験生の数を2倍に伸ばし、今や早稲田や明治を抜いて4年連続で総志願者数全国一位を続けているのが大阪にある近畿大学です。かつてはバンカラと体育会のイメージが強く、関西でも決して人気校とは言われなかった近大がなぜここまで変わったのでしょうか。

それはある一人の男が広報戦略をがらりと変えたからなのです。近大創業家の血を引き、現経産大臣、世耕弘成氏の弟、世耕石弘氏。今ビジネスマンから行政マンまで、講演依頼が殺到している著者の初の著書です。

Amazonより

noteってAmazonのリンクがうまくつかない時ありますよね…なんでだろ。

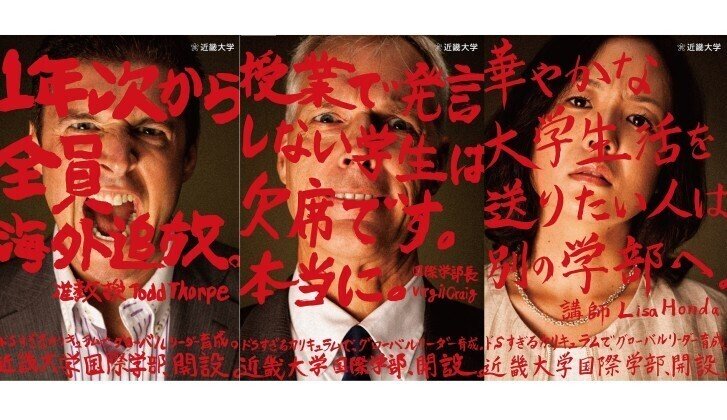

近大という関西の大学の広告はやばいです。

私はこの国際学部の広告がなんだかめっちゃ好きでした。

このドSな感じ…いい。

近大は関西の私大で「関関同立・産近甲龍」と言われる中の「近」であり

関関同立より下がる、というイメージが根強くあった大学です。

ただ、近大の研究はレベルが高く、

知名度が高い近大マグロをはじめ、様々な産学連携に取り組んでいる

良い学舎だと私は思います。

しかしながら、「関関同立・産近甲龍」という順列イメージの呪縛はなかなか取れません。

それを「広報」という立場で払拭し、総志願者全国一位に導いた

広報部長だった世耕さんの奮闘記がこの本です。

問題の正しい考え方

いきなりですが問題とはなんでしょう。

よく言われのるは「現実と理想のギャップ」というもの。

問題解決のステップは

何が問題なのか・どこに問題があるか・どうやって解決するかという3つに分けられると言いますが

そもそも最初の最初である問題が何かを間違えると

解決どころか泥沼にはまることもある。

ということで(?)とある有名な哲学者が

「問題は正しく提起されたときに、それ自体が解決である」と言いました。

近大の場合「古臭い固定化された大学序列の中で、世間は近大の実力を過小評価している」ことを問題としました。

そしてこの状況を打破するために

・実績の認知

・伝統にとらわれない姿勢への共感

・大学序列の打破

という3つのテーマを定めて、解決に向けて戦いだしたのです。多分。

このことから学べることは、

問題そのものに対して、どれだけ深く考えたのかが解決へ導く最も大事なことなのではないかということ。

例えば大学の認知度だけを上げたいということであれば

広告をひたすら出したり、インフルエンサーに頼んでみたりと

他の方法があるでしょう。

でもそれでは根本的な解決にはならない。

下手すれば「あの大学の授業料の半分は広告にまわってんじゃね?」と言われかねない。

そうではなく、問題自体をしっかり捉えることだ大事で

そのためにインタビューを重ねたり、エゴサをしてみたり(かなり心折れることもある気がするけど)周りの状況を観察して

ようやく見えてくるんだと思います。

私は問題があると「どうやって解決しよう」と

すぐに解決に目がいってしまうのだけど

闇雲にあれこれやって、結局解決したんだかしないんだかという

曖昧な感じなることも少なくないです。

「早く解決せよ」という謎のプレッシャーもあるかも知れませんが

そうではなく、腰を据えて「問題を正しく定義する」ということに注力することが

遠回りに見えて、一番確実何だろうな…と思いました。

日ごろの仕事って作業が多いじゃないですか。

PCぱちぱちしたり。

なので考えている時間って何もしていないように見えてしまうのが

なんだんだろうなあ~と思ったりするんです。

特に日本はそういうのが多い気がする。

書類を作ることが仕事じゃないのに、それが仕事になっていて

結局生産性は低いような気がするんだよね…

自分も気を付けていきたいし

人が「考えている時間」の時は、陰ながら応援しようと思います。

まとめ

他、この本には

・誰に向けた仕事か

・広報とは

などなどの面白いコンテンツがてんこ盛りです。

広報以外の方が読んでも、面白いかと。

それでは!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?