5月の色校が出そろいました!

「そもそも色校って何?」

色校とは、正式には「色校正」といいまして、著者やデザイナーさん、編集者などが、思った通りの色で印刷できているかを、実際の印刷を始める前に確認するための試し刷りのことです。カバーや表紙など、カラーで印刷するものは必ず色校をとります。絵本や写真集などのオールカラーの書籍では、本文ページも色校をとることがあります。

■5/13発売

『大地と星々のあいだで』(著:橋爪太作)

荒れ果てた産業林に生じたマツタケ採集のエコノミー、湖底に眠る泥が証す地質学的なカタストロフ……。

3.11をきっかけにメラネシアに渡航し、祖先以前の大地と向き合う人々について思索を重ねてきた人類学者が、

人類史を横断する「人間以前のもの」の痕跡、そこから見えてくる新たな自然と新たな人間の未来を、最新の文化人類学という思考によって深く探求しました。

カバーデザインのモチーフになっているのは、福井県年縞博物館に展示されている年縞です。

年縞とは、長い年月の間に湖沼などに堆積した層が描く縞模様の湖底堆積物のことで、1年に1層形成されます。福井県年縞博物館では、実に7万年にわたる年縞を鑑賞することができます。

著者が撮影したその年縞の写真を、ブック・デザイナーの鈴木成一さんが、まるで李禹煥の作品(例えば「応答」)のように仕上げてくださいました。

またカバーをめくって現れる表紙にも注目です。

同じ「年縞」をモチーフにしていますが、著者の橋爪さんは、

「この世の外にある幽明な世界を、人類史7万年がゆっくりと通り過ぎ、やがてどこかへと消えてゆく。大げさかもしれませんが、この表紙は人新世の『松林図屏風』だと思いました」と評しています。

『松林図屏風』とは、もちろん国立博物館に堂々鎮座する長谷川等伯による国宝中の国宝のことです。

ぜひとも書店にて、ご確認してください。

■5/17発売

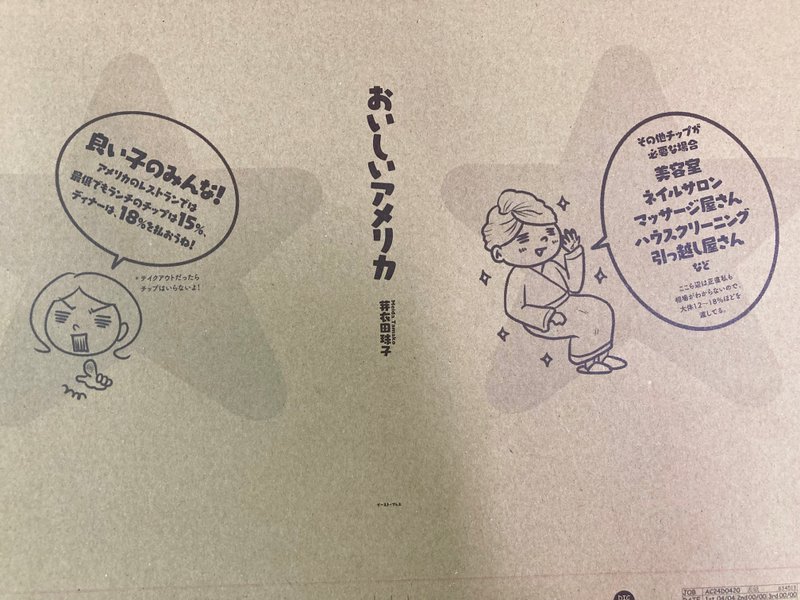

『おいしいアメリカ』

ハイカロリーis the ベスト!!

アメリカの絶品グルメの数々をご堪能あれ!

本場の肉厚ハンバーガー、ジューシーな南部のフライドチキン、色とりどりの可愛いドーナッツ、ボリューム満点の絶品ステーキ……etc.

多民族国家ゆえに生まれた、わんぱくだけど意外(!?)と繊細なアメリカングルメをご紹介!

一目でおいしい!が詰まったカバー!

こちらをデザインしていただいたのは、Gibbonの小沼宏之さん。

著者の芽衣田珠子さんが描き下ろしてくださった、肉厚なハンバーガーのボリューム感と、それに負けないロゴと料理を盛り上げるチビ珠子さんたちが、パワフル&ポジティプさを感じさせてくれます。

こちら、よーく見るとハンバーガーが乗ってるお皿、アメリカ大陸になってるんですよ!

ネーブルオレンジが鮮やかな帯は、今回初めて使ったグラフィーハンプFという紙で、色乗りがとてもよく、質感もあり、良い感じなんです。今後も使ってみたい…!

表紙は、クラフト感のあるクラフトリプロライナーという紙。珠子さんがアメリカで食事をする上で、大事なチップ事情を語ってくれています。

ハンバーガーを包んでくれるオシャレなクラフト紙という感じで、気分を上げてくれます。

仕上がりは、グロスPP加工でツヤツヤです!

読んで楽しい&見ておいしいコミックエッセイ。ぜひお手にとって見てください。アメリカ旅行を計画している方は、ぜひ旅のお供に持って行っていただきたい!

■5/17発売

『ちゅんトーク 2』

「バブチュン、一緒に帰るっすよー!!」

かわいい鳥たちが織りなすピュア度100%なコメディ会話劇

素直なスズメくん、ハードボイルドなハト先パイ、あまえんぼなギンバトさん、世話焼きな白文鳥さん、妹のバブチュン…に加え、新しい鳥さんも登場!?

SNSいいね数200万以上!

ますます賑やかさとかわいさに磨きがかかった、鳥さんたちのピュア度100%なコメディ会話劇、第2弾!

デザインをご担当いただいたのは1巻に引き続きナルティスの稲葉玲美さん。

作中に登場するスズメ一家の可愛さがぎゅっと詰め込まれた、ポップで元気の出る装幀となっています。ちなみに…カバーイラストは他のキャラクターも含め何案かあったのですが、鳥好きの方の心にも刺さるよう、スズメ界隈で人気なスズメ団子のような、むぎゅっとしているイラストに決定しました。

色味は悩みつつも、今回は春らしいピンクを採用。特色を使っているため、並べてみた際にもぱっと目を惹かれるような鮮やかな仕上がりとなっています。

個性豊かな鳥さんたちの、見ているだけで元気が出てくる可愛い日常をぜひお手元でお楽しみいただけましたら幸いです…!

▼連載ページはこちら!

■5/20発売

『ふつうのことばたち』

韓国で20万部のベストセラー。

IVE、IU、SHINeeなど多数のアーティストの作詞を手掛けた、キム・イナ。待望の日本語訳。

韓国歌謡界(K-POP)の作詞家として活躍するキム・イナ。

『ふつうのことばたち』は、そんな彼女が「日常の言葉からとらえた心の風景」について綴った一冊。私たちがぶつかる様々な悩みへの答えを日常の単語の中で探っています。

言葉が満たしてくれる特別な時間を日本のみなさんにも味わってほしいです。

装画を担当いただいたのは朝野ペコさん、装幀を担当されたのは成原デザイン事務所さんです。編集担当者はずっとおふたりとお仕事がご一緒できればと思っていたので、編集担当の夢が叶った一冊でもあります。

今回、カバー用紙をどうするかを、成原さんと悩みに悩んで、見本帖本店に足を運んだりしつつ、「タントセレクト」か「タッセルGA-FS」の両方で色校正を取り、同僚の編集者や書店員さんの意見も伺って「タントセレクト」の採用に至りました。

↑こちらがタントセレクト。布目を感じさせる両面エンボスパターンと、奥行きのある透け感が特徴です。

↑こちらがタッセルGA。均整のとれた細かい幾何学柄のエンボスをほどこしたファインペーパーです。

↑四六版なのですが、左右がちょっと短い変型版となっています。

この本が、あなたとあなたの愛する人たちの

言葉と心を分かち合うための

小さな手助けになりますように。

■5/21発売

『小田嶋隆と対話する』(著:内田樹)

ためしにX(旧Twitter)で「小田嶋隆」を検索してみてください。

小田嶋さんが亡くなって2年近く経つのに、世の中に、なにか面倒な案件、どう考えればいいのか、どうコメントすればいいのかわからないことが出てくると、必ずといっていいほど、「小田嶋隆が生きていたら、なんと言っていただろう」という声が途切れません。

はたして、小田嶋隆という存在とはなんだったのか。

誰よりも小田嶋さんと親しかった思想家が、小田嶋さんの命の叫びともいえるラスト3年間のツイートと(TwitterがXになったのは小田嶋さんが亡くなった後でした)、対話を試み、小田嶋隆論として見事にまとめあげました。

著者の内田樹さんは、「はじめに」で、このように語っています。

いなくなった人のことをいつまでもくどくどと思い出し続ける。その人がどれほどたいせつな人であったかをいつまでも語り続ける。そして、「あの人がいまここにいたら、これを見て何と言うだろう」「あの人が生きていたら、私のこのふるまいを見て、何と言うだろう」という問いをことあるごとに脳裏によぎらせる。私たちはそうやって死者に叱られ、死者に笑われ、死者に教えられる。そういう想像力の使い方をすることを「供養する」というのだと私は思う。死者をして生きる者たちの規矩たらしめよ。

ブックデザインは、小田嶋さんのTwitter、その災間=311とパンデミックのツイートを武田砂鉄さんが編纂した「災間の唄」(サイゾー)と同じく、鈴木成一デザイン室です。

Twitterの色、ブルーを基調に、シンプルにデザインしてくださいました。

カバーの背と表1にまたがってあしらわれたアルファベットは、今でもしっかりと読めるTwitterのURLです。

https://twitter.com/tako_ashi

よろしくよろしく。(←小田嶋さんのTwitterにおける決め言葉)

今月は5作品をご紹介しました。

是非、書店でお手に取ってご覧ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?