ドキュメンタリー完成!『常若産業甲子園2021 〜子供たちの未来の地球〜』

こんにちは。鎌倉の情報デザイン会社、アースボイスプロジェクトです。

すっかり冬本番ですね。

弊社でも、年末の諸々で例年通りのバタバタぶりです(苦笑)

ドキュメンタリー映画完成!

さて以前ご案内した、宗像国際環境会議2021 常若産業甲子園のドキュメンタリーが完成しました。

日本の環境未来を話し合うために2014年設立された宗像環境会議。

第8回を迎えた今年、未来を担う子どもたちと、知恵や経験のある大人たちを結びつけるため、『常若産業甲子園』プロジェクトが立ち上がりました。

この作品は、各地で環境保護の活動を展開している子どもたちや若者、SDG's的な視点で農漁業、林業を営む大人たちの活動を取材したドキュメンタリー映画です。

ドキュメンタリーは、こちらからご覧になれます。

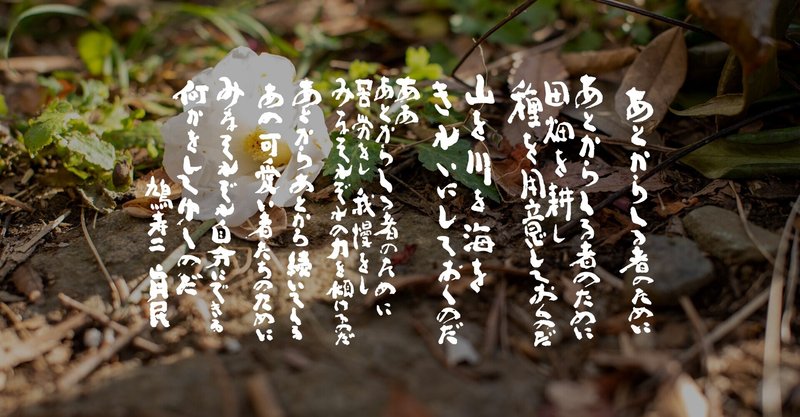

この常若甲子園のコンセプトにもつながる「念ずれば花開く」の詩人、坂村真民さんの言葉や生き方は、今まさに必要とされていると感じています。

45分のドキュメンタリーですが、ご覧になった方からは「あっという間に時間が経った」というお言葉も多くいただきました。

ぜひより多くの皆様にご覧いただきたい作品です。

地域の価値とは

「地域から若者が出て行ってしまう」

「企業にも地域にも新しい価値を生み出す土壌が醸成しにくい」

「地域の埋没資産が発掘できない」

文明は全世界が共有することができるけれど、文化は集団ごとに特徴を示しています。

地域の資産とは文化に他ならず、

「文化ってなんですか?」という問いに対する答えは千差万別です。

だからこそ文化には価値がある。

しかし、各地で「あなたの地域の文化はなんですか」と尋ねると、必ずと言っていいほどお祭りや伝統工芸が引き合いに出されます。

もちろん、それらには価値があります。

しかし無形文化財や製品そのものに価値があるというよりも、それらを育んできた過程にこそ、今を生きる私たちの役に立つ「埋没資産」が存在するのではないか。

弊社ではそのように考えてきました。

その埋没資産を発掘するということは、モノの見方が変わるということと限りなく同義です。

モノの見方を変える技術

弊社は、モノの見方(感じ方)を変える技術体系として、10数年前に認知開発®︎手法を開発しました。

マタギの生き様や、農家の持つ自然に対する感覚を知る。

そういった気づきから、我々の人生を豊かにする埋没資産を見出す。

そのようなアプローチが地域の生きる道につながるはずです。

世代間の繋がりを取り戻す

そのためには、まずは地域の大人と子供を繋ぎ直す必要がある。

世代の繋がりが希薄であれば、文化情報(知恵)の共有がおぼつかなくなるからです。

文化情報が共有されるためには、二つの条件が必要なのだそうです。

それは人口と集団の相互連絡性です。

ある程度の人口がないと「偶発的」な可能性が起こる確率が低くなるし、集団の構成員同士のコミュニケーションが日常的に行われないと、文化情報の共有は途絶えてしまいます。

弊社では、人口が少なくても集団の「お互いよく知っている関係」を作れば地域は変わると信じ、認知開発®️手法を各地で実験的に実践し、効果を確かめてきました。

21世紀型武者修行の旅を、若者に体験してもらいたい

そして今、新たに思うのは、日本中の若者たちが、各地で活動している「師匠」たちと出会い、学ぶことで、大人と若者の結びつきを高めることができるのではないかということ。

この映像制作の過程で、それを実感しました。

師匠と呼べる大人たちは無数に存在します。

そして、志の高い若者たちも無数にいる。

彼らを孤独な戦いから救うためにも「21世紀型武者修行」の仕組みづくりを急ぎたいと考えています。

現実に、若者たちの思いと「師匠」たちの知恵をリンクさせる仕組みをどう作っていくか。

多くの皆さんのお力をお借りしたいです。

興味をお持ちになった方、ぜひご連絡ください。

<関連記事>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?