【Webサイトの保守・運用】サイト公開後に必要なこと

Webサイトは制作したら終わりではありません。その後の運用も大切になってきます。

しかし、実際のところ運用ではどのようなことが必要で、どこまでは自社でできることか、制作会社に依頼すべきことは何なのか悩まれることも多いと思います。

そこで今回は、サイトの維持に必要な「サイト保守」と、「サイト運用」の2つに分けてご紹介します。

サイト保守

どのようなサイトでも、サイトを公開し続けるためにはドメインとサーバの管理と更新が必ず必要です。

また、サイトのセキュリティ担保や、より多くの人にサイトに訪れてもらうSEOの観点からSSLの更新も重要です。

サイトにCMSを導入されている場合は、CMSのバージョンアップといった対応も必要になってきます。

ドメインの管理

ドメインは、1年や数年に一回という形で契約期間が決まっているため、契約更新の期限が来ればドメイン会社への支払いが発生します。

契約の更新を行わない場合には、Webサイトそのものが公開できなくなってしまうため、必ず維持をするための費用と更新対応の両方が必要になります。

ドメインの更新管理は、サーバ管理に含める形で制作会社に任せてしまうことが多いです。

サーバの管理

サーバもドメインと同様、1年や数年に一回という形で契約期間が決まっているため、サーバー会社への支払いがそのタイミングで発生します。契約の更新を行わない場合は、Webサイトが公開できなくなったり、メールが使用できなくなったりするため、必ず維持をするための費用と更新対応の両方が必要になります。

弊社では自社で構築したサーバに限らず、月度または年度でサーバの管理と更新を行っております。

複数のWebサイトを管理していますが、期限が切れる60日前と30日前にリマインドを設定することで、抜け漏れがないようメンバー全員で把握するようにして管理しています。

また、次年度に更新が必要な場合は、このタイミングでお客様に確認するようにしています。

基本的には、バックアップ・監視・保守で毎月決まった対応時間内での対応を想定しておりますが、お客様に合わせて内容や対応時間は柔軟に設定しています。

CMS、プラグインの管理

自社でサイト更新できるツール「CMS」や拡張機能となる「プラグイン」のアップデートには、セキュリティ向上やバグの修正、仕様の改善など色々なパターンがあります。

CMSやプラグインのバージョンアップ自体は、ボタンをクリックするだけで完了します。

スマホのアプリをアップデートするイメージに近いですが、CMSやプラグインはサイトに組み込まれているものなので、むやみにアップデートしてしまうとサイトの表示が崩れたり、プログラムの動作に影響があることもあるので注意が必要です。

トラブルが無いように制作会社にお任せすることをお勧めします。

弊社では、事前に必ずアップデートの内容と、サイトへの影響を調査、確認するようにしています。

関連記事

SSLサーバ証明書

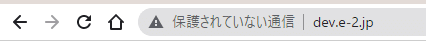

「SSLサーバ証明書」とは、Webサイト運営者が実在していることと、通信が暗号化されていることを証明するためのものです。

ドメインやサーバと違って、発行していなくてもサイトが公開できなくなってしまうことは無いですが、期限切れの警告が表示されるので、お問い合わせフォームなどで個人情報を取り扱うWEBサイトの信頼性という意味では重要です。

Google Chromeでは、SSL対応されていないサイトには、【保護されていない通信】という警告がアドレスバーに強制的に表示されます。

こちらも維持をするための費用と更新対応が必要で、サーバーへのインストールなど技術的な作業も発生します。制作会社へ設定・維持管理を依頼することをお勧めします。

サイト運用

Webサイトは公開した後に掲載している情報を更新したり、新たな情報を追加したり、定期的に改善・運用していくことが重要になります。

テキストなど既存要素の更新

サイトの運営で度々発生するのが、サイトに掲載している情報の更新です。

お知らせの掲載やオフィス移転による住所変更、決算資料の掲載、採用情報の更新など、様々あると思います。

そんなとき、すぐに依頼の相談ができる決まったパートナー会社がいると安心です。

弊社では、お客様の更新頻度と費用などに合わせて運用方法を決めています。

例えば、更新が年に数回など頻度が少ないようでしたら、更新毎にお見積りして対応することが多いです。

毎月のように高頻度で更新が発生するようであれば、月間で決めた作業時間内であればお見積り無しで対応し、あふれた場合は個別見積りとして対応することもあります。

更新頻度が多いサイトの場合、CMSというサイト更新ツールを使って、お客様で簡単に更新できるサイトを構築する場合もあります。

関連記事

新規コンテンツの追加

上記のような現在あるページの更新もあれば、新しくページを追加したいときもあると思います。

例えば、新規事業の立ち上げがあった際や、新規キャンペーンを予定しているときなどです。

弊社ではコンテンツ内容の企画検討からご協力できます。

サイトを制作した会社とは別の会社に依頼される際は注意が必要です。現在のサイトのつくりによっては新規ページにも何かしらの制限があったり、公開するためにはサイトを制作した会社側でも作業が必要な場合もあるためです。

まずは、現在のサイトを制作した会社に確認をしてみてください。

運用管理ツール

弊社ではサイト運用をする際に「Redmine」や「Teams」「Backlog」といったツールで更新タスクを管理して行っています。

また、「GitLab」という更新履歴を管理できるツールを使用しています。

それらのツールを使って、いつ、だれが、どの箇所をどのように変更したのかを把握しています。

例えば、とあるお客様では「Redmine」を活用して、ご要望や更新対応があればお客様と弊社とで、お互いにタスクを更新して管理しています。

メールでやり取りするよりも、こまめな連絡が取りやすく、今どのような状況なのかを把握しやすくなります。

過去の更新履歴から、どのように更新を行ったかを確認できることで、例えば削除したページを復活させたいときなどに内容を再現して戻すことができます。

保守・運用の窓口

弊社ではサイトの保守・運用を対応する際に決まった窓口担当を設けるようにしています。

基本的には、サイトの制作を担当したディレクターが、その後の保守・運用の窓口と進行管理も担当します。

毎回、窓口担当が違うと説明や理解に時間がかかったり、その場で返答がもらえないことも多いです。

窓口担当を決めることで、お困りごとや疑問にすぐに返答できたり、急な更新が発生してもコミュニケーションコストを抑えてよりスピーディに対応できます。

サイトの現状を把握するためだけではなく、お客様と制作会社は一緒にサイトを育てるプロジェクトチームという考えのもと、弊社ではこのような体制を取っています。

まとめ

Webサイトは、制作するときのデザインなどのクオリティも重要ですが、制作したあとの保守・運用のクオリティも大切です。

Webサイトの制作依頼を検討される際は、その会社の制作実績と合わせて「保守・運用実績」も確認することをお勧めします。

会社の顔ともいえるWebサイトを、安心して任せることができる依頼先選定のヒントになりましたら嬉しいです。

Webサイトに関するお悩みをお持ちの方、現在のサイトをもっと良くしていきたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。