【全文訳】 公共イノベーションラボ(公共組織内デザインチーム)はいかに正統性を確立するか?―ダイナミクス、アプローチ、知識創造

IASDR(国際デザイン学会連合)カンファレンスで2023年10月に発表した森一貴および岩嵜博論による共著論文「How do PSI Labs establish legitimacy?: Dynamics, approaches, and knowledge creation(PSIラボはいかに正統性を確立するか?―ダイナミクス、アプローチ、知識創造)」がオンライン上のプラットフォームに掲載されました。その全文訳を掲載します。

本論文は、フィンランドの公共組織内の5つのPSIラボ(公共イノベーションラボ、あるいはデザインチームと読み替えていただいても構いません)へのインタビューを通じて、フィンランドにおいてどのようのラボが組織内で正統性を確立してきたのかについて論じたものです。日本でも公共組織内でボトムアップでのデザインチームの設立が進むなか、その維持発展を支えたいという思いで執筆しました。原文は以下にて。

概要

社会問題の複雑化に応答するため、世界的に公共イノベーションラボ(PSIラボ)の設立が増加傾向にある。これらのラボは一般にデザイン志向のアプローチを採用しており、その探索的な性質から既存の組織文化との潜在的な軋轢を生む可能性がある。これらの障害を克服するため、組織的な観点から議論がなされてきたが、先行研究は管理職レベルに重点を置いており、PSIラボ側の正統性の確立に関する考察は限られている。このギャップを埋めるため、本稿ではフィンランドの5つのPSIラボを調査し、PSIラボが経営陣や他部門の理解、支援、あるいは継続的なプロジェクトの機会をどのように得ることができるのか、正統性を確立するプロセスを明らかにする。本稿では3つの主要なポイントを提示する。第一に、正統性の確立は、計画された結果ではなく、日々のデザイン実践から生まれ、暫定的な状況や資源を活用する動的でその場限りのプロセスである。第二に、正統性を獲得するためにPSIラボが用いるアプローチを3つのカテゴリーに分類することができる。すなわち、達成した成果を広める「プロモーション」、デザインプロセスに組織のアクターを参加させる「コラボレーション」、相互支援システムを構築する「ネットワーキング」である。最後に正統性の確立のプロセスは、知識創造のプロセスと重なり、組織内のデザインに関する暗黙知と明示知の拡大につながることを主張する。

1 はじめに

社会の複雑性が増す中、公共部門イノベーションラボ(PSIラボ)*1の数は世界的に増加している(McGann et al.) これらのラボは、デザイン思考(例:Kimbell, 2011; Lewis et al., 2020)、サービスデザイン(例:Bailey, 2012; Junginger, 2013)、共同デザイン(例:Blomkamp, 2018; Mortati et al.) をはじめ、デザイン志向のアプローチを用いるという特徴がある。これらのアプローチはいくつかの点で異なるが*2、いずれも人間中心設計の原則に基づくコラボレーションを優先している (Lewis et al., 2020)。

PSIラボの出現により、MindLab (Bason, 2018)、Helsinki Design Lab (Boyer, 2020)、Policy Lab (Kimbell, 2015) などの成功事例が生まれた。しかし、前者2つの閉鎖(Tõnurist et al., 2017)に見られるように、これらのラボの寿命の短さも指摘されている。この寿命の短さの理由の一つは、PSIラボが公共組織の既存の慣習に遭遇したときに、プロジェクトレベルと組織レベルの間で生じる対立や障壁である。デザイン志向のアプローチは実験的、変革的、総合的であるため、公共部門にしばしば存在する硬直的な規制やサイロ化された構造と対立する可能性がある(Bason, 2018)。このため、公共部門における組織的側面に関する議論が活発化しているが(Deserti & Rizzo, 2014; Junginger, 2015)、PSIラボが組織内でどのように理解、支援、継続的な提供を得ることができるかについては十分な検討がなされていない。

この懸念に沿い、本研究ではデザイン志向のアプローチを採用するフィンランドの5つのPSIラボ(旧国家財務省のD9、内務省のInland Design、ヘルシンキ市のHelsinki Lab、ヘルシンキ市が所有するForum Virium Helsinki (FVH)、エスポー市のCity-as-a-Service (CaaS)ユニット)の正統性の確立について検討する。フィンランドは、ヘルシンキ・デザイン・ラボが初期のPSIラボの一つとして設立され(Boyer, 2020)、ヘルシンキ市がヨーロッパ初のチーフ・デザイン・オフィサー(CDO)を採用したことから(Hyysalo et al.)、公共部門におけるデザイン活用においては先進的な国として認識されている。それゆえフィンランドのPSIラボに焦点を当てることで、このトピックを包括的に捉えることができる。

本稿の構成は以下の通りである。文献レビューでは、正統性の確立に関連する議論のレビューとともに、組織の課題とそれに対処するために取られたアプローチの概略を示す。方法について説明した後、研究セクションでは、5つのPSIラボの概要とそのアプローチ、そして正統性確立への取り組みについて説明する。考察のセクションでは、正統性確立のダイナミックな性質を強調し、PSIラボを正統化するための3つのアプローチを紹介し、正統性確立と知識創造との関連性を説明する。最後に、本論文は要約で締めくくる。

本論文は3つの主要なポイントを提示する。第一に、フィンランドのPSIラボは、組織との対立の中で、その場限りの立場、状況、資源に基づいて徐々に正統性を確立している。第二に、正統性を確立するための彼らのアプローチは、推進、協力、ネットワーキングの3つのタイプに分類できる。最後に、正統性の確立のプロセスは、知識創造のプロセスと重なり、組織内のデザインの理解と実践を高める。

*1 iラボ、ポリシーラボ、パブリックイノベーションラボ、ガバメントイノベーションラボ、デザインラボなど、公共部門のイノベーションに焦点を当てたラボを説明するために様々な用語が使われている。しかし、本稿では、このようなラボをすべて包含する包括的な概念としてPSIラボという用語を用いる。

*2 アプローチの違いについては、Villa Alvarez et al. (2022)を参照。

2 文献レビュー

PSIラボに関する議論は、政策のさまざまな段階におけるデザインの採用(Junginger, 2013; Villa Alvarez et al., 2022)から、組織変革(Deserti & Rizzo, 2014)や能力開発(Junginger & Sangiorgi, 2009)との関連に至るまで、多様なトピックを包含している。本セクションでは、PSIラボが組織内で直面する組織的課題に焦点を当て、それへの対応を介入主体に基づいて分類する。続いて、PSIラボによる正統性の確立に関する議論の必要性を強調する。

2.1 公共組織内PSIラボの課題

公的組織内にPSIラボを設立することは、組織内の複雑な政治力学を理解し、ネットワーキングを促進し、長期的な信頼を育むなど、いくつかのメリットをもたらす(Lykketoft, 2016)。しかしBason (2018)が指摘するように、「公共部門の枠組み条件がイノベーションに適合することはめったにない」(p. 15)ため、それぞれの組織内のPSIラボにとって葛藤が生じる。Pirinen et al. (2022)による分類に基づき、主な問題を以下に概説する。

公共部門側の問題:サイロ化された構造、硬直化した手続き、政治的な意思決定プロセス、既存の慣習、語彙と文化の違い、目標と期待における対立。

PSIラボ側の問題:正統性と信頼の欠如、デザインに対する理解不足、測定の難しさ、エビデンスの欠如。

プロジェクト(管理から実施まで)に関する問題: 経営層からの支援の欠如、調達の専門知識の欠如、大規模プロジェクトへの統合の難しさ

2.2 PSIラボ側によるコンフリクトへの対応

本論文の焦点に沿って、介入主体別に解決策を分類することは有益である。すなわち、PSIラボ自身が採用するアプローチと、組織内の経営レベルが中心となるトップダウンアプローチである。これまでの研究は、公共部門でデザインを実施する際の管理職の重要性を明確にしたBason (2018)に代表されるように、主に組織の管理職レベルに集中してきた。しかし、トップダウンのアプローチが必ずしも最も効果的な解決策とは限らない。YeeとWhite (2016)は、リーダーに焦点を当てることは、公共部門特有の責任の曖昧さによる問題をもたらすと主張した。さらに、公共部門では管理職の入れ替わりが頻繁に起こるため、管理職のサポートに依存することは「大きなマイナス面」(Dunne, 2018, p.9)となりうる。それゆえ、トップダウンのアプローチを検証するのみならず、PSIラボが組織内のコンフリクトにどのように対処してきたかを検証することもまた不可欠だ。

この観点から、Bailey (2012)は、デザインチームは用語と言語を揃え、デザイン思考とプロセスを普及させ、ツー ルと方法論を解釈しなければならないが、組織全体がデザイン思考と方法論を採用する能力である「デザイン準備」(p. 33)を開発することも不可欠であると論じている。さらにJunginger and Bailey(2017)は、デザイナーのみが独占的に行うデザイン実践を、組織内に浸透したものとしてのデザインへと変化させる方法に関心を示し、デザイン実践を組織全体に伝えるための「組織的デザインナラティブ」(p.33)の必要性を主張している。彼らは例えば、組織内のデザインの進展を時系列で伝えるジャーニーを開発することを提案した。PSIラボによるこうしたアプローチがあるなかで、私たちは特にPSIラボがどのように正統性を確立してきたかという側面に関心がある。以下の小節では、このトピックについて議論する。

2.3 組織内での正統性の確立

組織の正統性というトピックは、制度理論の中で何十年もの間議論の対象となってきた(例えば、 Parsons, 1960; Suchman, 1995)。Maurer(1971)は、正統性の確立を「組織が、同業者や上位システムに対して、その存続の権利を正統化するプロセス」(p.361)と定義している。本稿では特にこの正統性の概念を、経営陣や他部門からの承認、支援、または継続的なプロジェクトの申し出を得ることを目的とした活動と定義する。

デザインの文脈では、Rauthら(2015)が大規模組織がデザイン思考における正統性をどのように発展させたかを研究し、5つの要因を特定した。すなわち、価値の実証、既存文化の採用、経験への招待、有形スペースと人工物、ネットワークの発展である。公共部門において、Lykketoft(2016)はMindLabにおける正統性の確立を調査し、トップマネジメントの固定化、ビジョンの開発、首尾一貫した信頼できるコミュニケーション、物理的空間の重要性を指摘した。Lykketoftはまた、重要なのは適切なチーム形成であり、それには好奇心、共感、熱意といった資質が必要であると主張した。さらにピリネンら(2022)は、ヘルシンキ市のさまざまな部署でデザイン関連の仕事に携わる公務員にインタビューを行った。彼らは、意識とイメージを向上させるとともに、デザイン側のために、デザインプロセスで特徴的に頻繁に登場する概念的な専門用語を明確にすることを提案した。

小松ら(2021)とスワン(2018)は、我々の事例の一つでもあるインランド・デザインについて検討している。小松ら(2021)は、正統性を確立するために双方向的な環境を構築し、参加と協働を促進することが重要であると強調し、公共組織を変革するためのデザイン文化の育成を提案した。Swan(2018)は、デザイン思考を正統化する実践を探求し、文化や用語のすり合わせ、インフォーマルネットワーク構築などが重要であると主張した。とはいえ、PSIラボによる正統性構築に焦点を当てた議論はまだ限られている。本稿は、さまざまな状況にある PSI ラボを検証し、それらの共通点を描くことで、この議論を前進させようとするものである。

3 方法

研究の当初の目的は、フィンランドの公共部門でデザイン志向のチームがどのように運営されているかを幅広く調査することであった。第一段階として、文献調査、デスクトップリサーチ、専門家への予備的なインタビューを通じて、候補となる9つのラボの事例をリストアップした。すなわちD9、Inland Design、ヘルシンキ市のHelsinki Lab、エスポー市のCaaSユニット、FVH、SITRA、Helsinki Design Lab(SITRAが主導)、SmartLab Vantaa、Experimental Finland(Kokeileva Suomi)である。しかし、後者3つのラボはすでに運営されていないため、インタビュー対象者に接触することはできなかった。さらに、調査結果を分析する中で、正統性というテーマが浮かび上がってきた。その結果、SITRAについては、その統治機関であるフィンランド議会からの独立性が高いため、論じないことにした。したがって、本稿では5つのPSIラボを紹介する。すなわちD9、Inland Design、ヘルシンキ市のHelsinki Lab、エスポー市のCaaSユニット、そしてFVHである。

データは2つの情報源から収集した。まず第一著者は、各ラボのウェブサイトやブログなど、公表された資料の机上調査を行った。これに学術論文や評価報告書などの二次資料を加えた。次に、両執筆者は、リストアップしたPSIラボで現在働いているか、働いたことのある従業員6名に半構造化インタビューを行った。これらのインタビュー対象者は、ラボの代表者(D9、ヘルシンキラボ、CaaSユニット)であるか、あるいは例えば論文を執筆するなどラボの中心的役割を担っていた人物(Inland DesignとFVH)であった。これらのインタビューは、関連する部署や組織で働く5名への半構造化インタビューによっても裏付けられた。表1にインタビュー相手のリストを示す。すべての半構造化インタビューは約1時間で、両執筆者が行った。質問項目は、組織の役割と目的、開発のプロセス、構造、メンバーのスキルと経歴、プロジェクト事例、設計ツールとプロセス、予算、影響と評価、正統性の確立、政治との関係、エコシステムにおける位置づけなどである。インタビューは録音され、文字に起こされた

データはテーマ分析法(Braun & Clarke, 2023)を用いて分析した。机上調査の結果とインタビューの書き起こしを、上記の質問に基づいて分類した。そして、それらの整理された塊を帰納的にグループ化し、後述するテーマを導き出した。

本研究の一般化可能性には限界があることに留意したい。セクション4.1で示すように、フィンランドは公共部門におけるイノベーションの導入に最も成功している国の1つとして認識されている。したがって、フィンランドに焦点を当てることで、組織の規模や立場に関するさまざまな事例を提供することができる一方、フィンランドにおけるPSIラボの成功は、公共部門が強い社会的地位を持つフィンランド特有の状況に強く関係している。したがって、本稿で示した議論を他の国や都市に適用する際には慎重な検討が必要であろう。

4 リサーチ

本セクションでは、フィンランドの5つのPSIラボ(フィンランド国庫旧 D9、内務省Inland Design、 ヘルシンキ市Helsinki Lab、ヘルシンキ市所有のFVH、エスポー市CaaS ユニット)から得られた研究結果を概説する。まず、フィンランドにおける PSI ラボの発展について説明する。

4.1 フィンランドの PSI ラボ

フィンランドは、公共部門でデザインを活用する最も先進的な国の一つとして広く知られている。たとえば、ヘルシンキデザインラボは、フィンランド議会管轄のイノベーション基金であるSITRAのイニシアチブとして2009年から2013年まで運営された、世界初の国家デザインチームのひとつである(Boyer, 2020)。さらに、ヘルシンキは2012年に世界デザイン首都に指定され、市内でのデザイン活用が推進された。2016年、ヘルシンキ市はヨーロッパで初めてCDO(Chief Deesign Officer)を雇用した都市となり、2017年には都市戦略で初めてデザインが言及された(Hyysalo et al.) ヘルシンキ市が所有する組織であるFVHも、市民との共創などデザイン志向のアプローチを積極的に取り入れている(Spilling et al.) 一方、エスポー市は2011年に市長室直属のCaaSユニットを設置した。このユニットの設立は、市を市民中心の組織に変えたいという願望を反映したものであり(The City of Espoo, n.d.)、住民や企業を巻き込んだ共創によるイノベーションを促進してきた(Hagman et al., 2018)。政府レベルでは、2016年にMigri(フィンランド移民局)内にInland Designが設立され、新しいデザインの応用を模索した。また、D9が国庫内に設立され、政府機関を横断する実験を実施した。このようにフィンランドでは2000年代後半以降、地方政府レベルから国家レベルまで、デザインが明らかに積極的に活用されている。

4.2 D9

D9は2017年から2018年にかけてフィンランド国庫内に設立された。その主な目的は、フィンランドの多様な公的機関においてデジタル関連の実験を行い、実験文化を育成することであった。D9は、2年間の実験プロジェクトのために300万ユーロの独立予算を持っていたため、様々な公共機関が独自の予算を持っていなくても、ラボに支援を求めることができた。その結果、D9は幅広い政府機関や公的機関と100近くのデザインプロジェクトを実施した(State Treasury, 2018)。しかし、この組織は2年間の期限付きで設立されたため、短命に終わった。

D9は、迅速なソリューション開発、トレーニングと紹介セッション、ネットワーキングとワークショップのコーディネーションという3つの主要な活動から構成されていた(State Treasury, 2018)。ソリューション開発の主要な手法はスプリント・アプローチであり、リサーチとプロトタイピングを含む5日間のプログラムであった。この短期間のスプリント・アプローチのおかげで、D9は公務員やさまざまな利害関係者を共創プロセスに参加させることができた。例えば、ヘルシンキ空港の情報共有ツールの開発では、警備、警察、税関、国境管理などさまざまな主体が関わった。多くのプロジェクトは既存のサービスを改善するために行われたが、D9は後のフェーズにおいて、政府補助金のデジタル化ビジョンの策定など、戦略的なレベルでも関与した(詳細やその他のプロジェクトについては、State Treasury, 2018を参照)。

正統性の構築に関しては、2つの重要なポイントが強調された。1つ目は、開発プロセスに公務員を参加させることである。D9は他の公的機関から多くのプロジェクトオファーを受けていたが、ラボが去った後、プロジェクトを担当し、そのプロセスを学び、庁内で普及させることができる人材の参加を必要としていた。この条件のおかげで、参加者たちは学びをそれぞれの組織に持ち帰り、公共部門全体の実験文化に対する膨大な理解を培うことができた。第二に、積極的なプロモーションも不可欠だった。元チーフ・デジタル・オフィサーは、成果を「セクシーで面白い」方法で可視化することの重要性を強調した。彼女はまた、公的機関向けに100以上のトークセッションを実施し、ツイッター、LinkedIn、フェイスブックを通じて成果を広めた。

4.3 インランド・デザイン

Inland Designは当初、2017年にMigri(フィンランド移民局)内に設立され、2020年に内務省に移転した。Migri時代の彼らの取り組みはブログ記事で詳述されているが、特筆すべき成果としては、省庁を横断してのチャットボット開発(Komatsu et al., 2021)を挙げることができる。内務省に移管後、インランド・デザインはフィンランドの包括的移民政策の長期的目標を定義することを目的に、ユーザーや議員とのワークショップを含む、法律制定における参加型デザインの導入を開始した。

フィンランドの政府内に設立された最初のデザイン志向ラボの1つとして、インランド・デザインは、その発展中に生じた組織的対立に対処しなければならなかった(詳細はSwan, 2018を参照)。ラボの創設者がラボの立ち上げ直後に去ったため、これは特に困難な出来事であった。それゆえインランド・デザインは、マネージャーとのランチミーティングなどを通じて、上層部との非公式な関係を築くことに注力した。そうすることで、相互理解を促進し、専門用語や言葉遣いを調整し、最終的に組織内でのラボの正統化につなげることを目指したのである。さらに、インランド・デザインは、ブログプラットフォーム「Medium」を通じて、ケーススタディやモデルを積極的に英語で発信した。これが注目を集め、イベントでの講演依頼やインターンの雇用、論文の共著につながり、正統性を高めていった。

最後に、インランド・デザインはデザイン・ネットワークと積極的に協力している。例えば、インタビュイーは、フィンランドの政府や公共部門に所属する約600人のデザイナーからなるネットワークに参加している。さらに彼女は、内務省の下で働く約70人のデザイナーと非公式なネットワークを形成している。これらのネットワークは、コミュニティのメンバー間で知識や専門性を共有することで、公共部門におけるデザインの拡大に貢献している。

4.4 ヘルシンキ・ラボとヘルシンキ市のCDO

2016年、ヘルシンキ市総務部にヘルシンキ・ラボが設立された。ラボのメンバーは社内のデザインチームとして、また市内の他部署のコンサルタントとして活躍している。ヘルシンキ・ラボは、hel.fi(ヘルシンキ市の公式ウェブサイト)のリデザインで知られ、メンバーは、市と戦略的協定を結んだ他のデザイン事務所と協力し、大規模なウェブサイトの移行を成功させた(Design Helsinki, n.d.)。また、ヘルシンキ市は都市環境課にCDOを置き、デザイン・コミュニケーションとネットワーキングを担当している。

ヘルシンキ・ラボは、10年以上にわたってヘルシンキでデザインを推進してきた結果、比較的成熟した状態にある。しかし、組織の規模が大きいため、経営的な支援よりも、他の部署やユニットの理解を得ることが主な課題となっている。正統性の構築という点では、まずCDOの役割が特徴的である。CDOは組織内外でデザインを推進し、様々な部署のマネージャーとの関係を構築する。さらに、CDOは頻繁にイベントで発言する。例えば、初代CDOであるアン・ステンロスは当初、毎日1~2回の講演を行い(Helsinki Design Weekly, 2017)、組織内のデザインへの関心と理解の向上に貢献した。次に、ヘルシンキ・ラボは、マーケティング資料の作成、プレイブックやヘルシンキ・デザイン・システムの開発など、組織内でのプレゼンス確立に積極的に取り組んでいる。これに加えて、彼らのサポート体制も注目に値する。他チームから持ち込まれたプロジェクトに対して、メンバーが課題のリフレーミングやアウトソーシングの相談に乗るなど、ラボは組織内で欠かせない存在となっている。最後のポイントは、ネットワーキングである。ヘルシンキ市は4万人以上の従業員を抱えるフィンランド最大の雇用主であるため、市組織内には200人以上のデザイナーからなる大きなコミュニティが存在する。ラボは、ネットワーク作り、知識の共有、トレーニングの提供によって、組織内でのデザインの地位拡大に取り組んでいる。

4.5 FVH

FVHは、2005年に設立されたヘルシンキ市の非営利団体で、企業、研究機関、都市住民の間の共創を促進することを目的としている。同社のアプローチは「アジャイル・パイロッティング」に根ざしており、中小企業との協力のもと、最長6カ月間の小規模な実験を行う(Spilling et al.) 例えば、FVHはカラサタマ地区で「1日1時間増」をスローガンとするプロジェクトを実施し、世界的な注目を集め、2020年にヘルシンキが世界で2番目にスマートな都市に選ばれることに貢献した。

インタビュイーは、FVHの本質的な役割は「さまざまなパートナーを結びつけること」だと述べる。これを実現するため、従業員は利害関係者間のファシリテーターや仲介役を務めることが期待されており、ラボは各地区の新興企業やさまざまな企業、地域住民と強固な関係を維持している。例えば、FVHがカラサタマ地区で実施したプロジェクトでは、住民の3分の1を巻き込んだ。また、いくつかの出版物や学術論文(Spilling et al., 2019; Spilling & Rinne, 2020など)からも明らかなように、彼らは手法の開発と普及にも力を入れている。

4.6 エスポー市CaaSユニット

エスポー市は、市長室の下で運営されているCaaSユニットを中心に、共創を強く提唱してきた。このユニットは、CaaSコンセプトの開発を特徴として、コンセプト開発から具体的なプロジェクトの実施まで、幅広いイニシアチブをカバーしている。CaaSコンセプトは、エスポー市の存在意義の根本的な転換を意味し、住民中心の原則(Sutinen, 2021も参照)に基づき、エスポー市をサービスの提供者ではなく、イネーブラー(※訳者注:やりたいことを実現させるアクター)として再定義している。また、Digiagenda(Wistuba, 2021)のような具体的なプロジェクトを実施しているほか、新しいリーダーシップモデルの開発にも取り組んでいる。

ヘルシンキ・ラボと同様、CaaSユニットも市長との深い協働のもとにスタートしたユニットであるため、経営層からの理解と支持を得ている。しかし、共創には他部署との行政横断的な連携が不可欠である。前局長は「核となるのは信頼関係」と強調し、同ユニットが市内の他部署や他部門を含むさまざまなステークホルダーとオープンで積極的な対話を通じて関係を構築してきたことに言及した。さらに、同ユニットはその実践とコンセプトを積極的に広めてきた。例えば彼らは、概念の定義や具体例、実施プロセスなどを紹介するさまざまな資料を作成している(e.g., Hagman et al., 2018; Sutinen et al., 2016).

5 議論

5.1 正統性のアドホックな確立

調査の結果、それぞれのPSIラボは場当たり的に、場合によっては意図せずともコンフリクトに対応することによって正統性を確立していることが明らかになった。

すでに述べたように、PSIラボはその新しい考え方や手法ゆえに、しばしば組織内で理解を得ることの難しさに直面してきた。しかし、私たちが接触したラボはさまざまな方法でこうした困難を克服していた。例えば、D9の元CDOは達成された成果を積極的に可視化することの重要性を強調し、それがD9の正統性に貢献した。また、インランド・デザインは、ラボと組織との対立を明確に認識し、上層部とのランチミーティングなど、小さいながらも積極的な介入を行い、相互理解を深めた。さらに、ヘルシンキ・ラボのシティ・デザイン・マネージャーは、共同デザインのプロセスが様々な立場の従業員間の相互理解を育んでいると指摘している。

しかし興味深いことに、正統性の追求は「計画的に行われることはほとんどなく、ほとんどが反応的で、必要に迫られて行われた」(Rauth et al.) 。例えば、D9のメンバーは日々の実践を通じて、ラボが組織内で貢献できることへの理解が少ないことを認識するようになった。そのため彼らはその場の資源でこの課題に対処する必要があり、ソーシャルメディアやトークセッションを通じて成果を可視化し、発信するというアプローチを採用するに至った。この実践には、CDOという特徴的なポジション、コミュニケーションのスペシャリストの存在、ラボ内のデザイン・スキルの有無など、その場の資源を暫定的かつ偶発的に組み合わせる必要があった。以上の議論を踏まえて、正統性を確立するための特徴を3つのポイントにまとめることができる。

正統性の必要性は計画されたものではなく、日々の実践を通じて明らかになる。

PSIラボは、日々のデザイン実践のプロセス(例:共同デザインへの参加)と成果(例:結果の可視化)を活用することによって、場合によっては無意識のうちに正統性を確立している。

PSI ラボは、正統性を確立するために、状況、スキル、資源を暫定的かつ偶発的に組み合わせる。

一般的に、ラボはしばしば特定の目標(既存の業務を改善する、革新的なアプローチを採用する など)を掲げて立ち上げられる。しかし、そのような任務を遂行するにあたり、多くのラボが、組織内での正統性を確保するという課題に直面することになる。それゆえ本節での議論に基づき、新しく設立されるPSIラボにとっては、正統性を確立するための事前準備をしておくことが重要である。

5.2 正統性を確立するための3つのアプローチ

本節では、5つのPSIラボの実践を分類することによって、正統性の確立に貢献する3つのアプ ローチを紹介する。具体的には達成された成果を広める「プロモーション」、組織のアクターをデザインプロセスに参加させる「コラボレーション」、相互支援システムをつくる「ネットワーキング」である。上記で述べた動的な性質ゆえ、これらのアプローチを網羅的あるいは固定的な実践とみなすことはできない。しかし、特定のパターンを検討することで、後続のPSIラボが採用すべき効果的な戦略を示唆できる可能性がある。

プロモーション。すべてのインタビュー対象者が、情報の普及を通じて正統性を確立しているのだと言及した。しかし、ソーシャルメディア(D9)、トークセッション(D9、 ヘルシンキ市)、マスメディアへの露出(ヘルシンキ市)、ブログとウェブサイト(Inland Design、ヘルシンキ市)、学術論文と出版物(FVH、エスポー市)など、その方法はさまざまである。

例えば、ヘルシンキ市の事例では、国内外を問わず、トークセッションやレクチャーを行うことで、組織内外の個人にデザインの応用可能性を伝えることができることが実証された。このケースでは、CDOというユニークなポジションにより、彼女はしばしば世界的なトークセッションに招待され、それがヘルシンキ市におけるラボのポジションを高めることになった。インランド・デザインの場合、英語のブログ記事が国際的な注目を集めた。その結果、トークセッションに招待されたり、あるいは修士論文のインターンを受け入れることになったりしたが、このことが対外的な正統性の付与につながった。このラボはフィンランドでも比較的初期の事例であるため、他の組織がこの方法を適用するのは難しいかもしれない。しかし、この例は、世界的な注目を集める方法を検討することが有効であることを示唆している。これらの知見は、国際的な認知がマインドラボの正統化に不可欠であったというLykketoft(2016)の観察と一致している。

また、Lykketoft (2016)が強調したように、このアプローチを採用することは、組織内での具体的な成果を前提としていることに注意することが肝要である。したがって、推進方法を検討する際には、FVHが採用したアジャイルパイロッティングやD9が採用したスプリントアプローチのように、短期間で具体的な成果を生み出すアプローチの採用を検討することが不可欠である。

コラボレーション。コラボレーションもまた、5つのPSIラボで広く観察されたアプローチである。このアプローチは、仲間、ユーザー、利害関係者をワークショップに参加させることで、ラボの機能と有用性を実感させることを意味する。この議論は「経験による説得」(Rauth et al., 2015, p. 53)に相当する。例えば、D9では公務員を巻き込み、課題の設定からプロトタイピングまでのデザインプロセスを体験させた。この目的は、公務員がその経験を持ち帰り、元の組織でその価値と方法を広めることであった。実際、インタビューでは、このようなコラボレーションの後、様々な組織がサービスデザイナーを雇用し、デザインプロジェクトのアウトソーシングが増えたと報告している。

D9の実践はまた、コラボレーションを採用する際に、同僚や上層部が参加しやすいようなアレンジメントを注意深く設計する必要性を示唆している。言い換えれば、D9は5日間のデザインスプリントを採用したが、この期間が短いものだったからこそ、公務員は実践的な問題に基づいたデザインプロセス全体に参加し、経験することができたのである。

ネットワーキング。ネットワーキングは2つのレベルで検討することができる。1つ目は、デザイナーとデザインに携わる公務員の相互支援ネットワークの構築である。もうひとつは、より個人的で非公式な上層部との関係構築である。

まず、このような相互支援ネットワークの重要性は、インランド・デザインとヘルシンキ・ラボで特に顕著であった。そうしたネットワークは組織内で構築することもできるが、インランド・デザインのメンバーが参加したJulkis-muotoilijat(政府内のデザイナーのネットワーク)のように、他の公的組織を横断して構築することもできる(Salgado, 2019)。ラボが初期段階で組織内で協力的な仲間を見つけられない場合、組織を超えたネットワークは特に有益である。また、組織内でデザインに取り組み、興味を持っている個人の数を可視化することもできる。

そのようなネットワークのメンバーはスタディ・サークルを開催し、相互に知識や経験を共有している。さらに、興味深い例として、メンバーが互いを利用して正統性を与えるというものがある。例えば、インランド・デザインのメンバーが、ある新しい手法を組織に導入しようとしたとき、ネットワークの中でその手法を経験した外部のデザイナーを招き、同僚や上層部にレクチャーを行った。そうすることで、組織内での認知度や経験が低くても、ラボがその手法をある程度正統化し、スムーズな導入を可能にしたのである。

第二のレベルは、インフォーマルな関係構築である。例えば、インランド・デザインは上層部との関係構築に言及し、ヘルシンキ市とエスポー市は他の部署やユニットのリーダーとの関係構築に言及している。インランド・デザインは、特に組織内での正統性を必要とするケースであった。そのため、上層部とのランチミーティングや、自分たちにできることを積極的に提案するなど、地道な努力を重ねた。既存の文献では見落とされがちであるが、このようなインフォーマルな関係は、正統性を確立する上で非常に重要な要素であることがわかった。

5.3 知識創造としての正統性の構築

最後に本小節では、PSIラボにおける正統性の確立のプロセスは、組織における知識創造の プロセスと重なることを論じる。野中と竹内(1995)がSECIモデルで伝えているように、知識創造とは、明示的知識と暗黙的知識の交換と組み合わせを通じて新しい知識や洞察を生み出すプロセスである。SECIとは、社会的相互作用を通じて暗黙知を共同で経験するプロセスである「社会化」、暗黙知を明示知に変換する「外部化」、異なる形式の明示知を統合して新たな洞察を生み出す「結合」、そして最後に、新たな知識を個人の暗黙知に組み込む「内部化」という4つの段階の頭文字をとったものである。

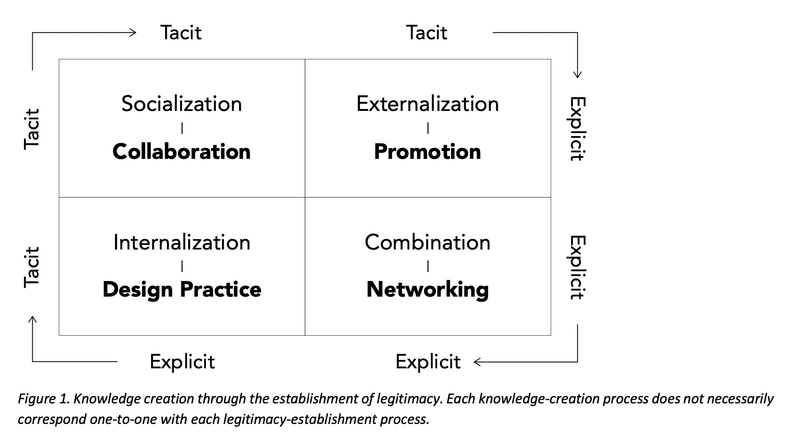

前節では、PSIラボにおける正統性構築の3つの主な形態として、推進、協働、ネットワーキングを挙げ た。これらのプロセスにPSI研 究所の日々の設計実践を加えることで、PSIラボの活動を知識創造プロセスとして描くことができる (図1)。

ここでは、それぞれの段階について説明する。コラボレーション・アプローチでは、組織のメンバーが特定の経験を共有し、社会化に相当する暗黙知を蓄積する。プロモーション・アプローチでは、この暗黙知をソーシャルメディアやブログなどを通じて外部化し、組織内に浸透させる。そして、ネットワーキング・アプローチでは、異なる個人や部門間でデザイン実践の知識や経験を共有し、結びつける。この組み合わせの段階は、コンセプトとプロセスの開発(例:エス ポー市が実施)も含むことができる。最後に、PSIラボは日々のデザイン実践を通じて、明示的な知識を暗黙知に内面化する。このように、PSIラボの正統性構築プロセスは知識創造と一致しているといえるのである。

ここでの知識創造は、組織に適応したデザイン文化の構築と普及のプロセスとして認識することができる。この正統化と知識創造の関係は、正統化のプロセスが組織における既存の規範の受容を通じてデザインの実践に影響を与えると主張したRauthら(2015)の指摘と呼応する。さらに、Junginger and Bailey (2017)は、デザイン実践を組織全体に広げる組織デザインのナラティブを通じた知識創造のプロセスを論じ、これが正統性に寄与することを指摘している。これは逆方向から本稿の議論を補完するものである。

6 結論

PSIラボが世界的に増殖を続けるなか、デザイン志向のアプローチが公共組織の既存の文化との軋轢を生むことがわかってきた。このため、組織の課題にどのように対処するかについて広範な研究が行われてきたが、PSIラボ自身の視点からの正統性の確立プロセスの検討は限定的であった。この問題を解決するために私たちは、正統性の確立のプロセスを検討することによって、PSIラボがどのようにして経営陣や他部門からの承認、支援、継続的なプロジェクト提供を得ることができるかを調 べた。フィンランドの5つのPSIラボへの半構造化インタビューの実施を通じて、本論文は3つの主要なポイントを主張した:

正統性の確立は暫定的かつ動的なプロセスであり、状況や資源のアドホックなブリコラージュを伴う。

このプロセスには3つの重要な要素が含まれる。成果を広めることによって正統性を付与する「プロモーション」、組織関係者を設計プロセスに関与させることによって暗黙知を生成する「コラボレーション」、相互支援システムを構築する「ネットワーキング」である。

正統性を獲得するプロセスは知識創造と重なっており、組織内の暗黙的・明示的なデザイン知識を拡大する。

最後に、本稿が他のPSIラボにどのように実践的に適用できるかを述べる。本稿では正統性がその場で・場当たり的に確立されることが明らかになったが、ラボが組織の中で必要な存在として維持されるためには、正統性が重要な側面の一つであることは明らかである。したがって、本稿の議論に基づけば、他のPSIラボはプロモーション、コラボレーション、ネットワーキングの3つの戦略を意図的に実行することができる。言い換えれば、PSIラボはその成果をソーシャルメディアや出版物を通じて可視化することができる。さらに、ラボとその新しいアプローチの価値を実感できるようなデザインプロセスに他のアクターを参加させることができる。最後に、潜在的または積極的なデザイナーの間にネットワークを構築し、ラボの存在を可視化し、 相互支援を構築することができる。

正統性を確立するためのこれらの戦略は、PSIラボが小規模で、経営レベルの人々の理解がほとんどないか、まったくない状態で始まった場合に特に有益である。PSIラボの数が世界的に増加する中、この議論はラボの安定的かつ長期的な確立に貢献できると信じる。

参考文献

Bailey, S. G. (2012). Embedding service design: the long and the short of it. In ServDes. 2012 Conference Proceedings Co-Creating Services (pp. 31–41). Linköping: Linköping University Electronic Press.

Bason, C. (2018). Leading Public Sector Innovation: Co-creating for a Better Society (Second Edition). Policy Press.

Blomkamp, E. (2018). The promise of co-design for public policy. Australian Journal of Public Administration, 77(4), 729–743.

Boyer, B. (2020). Helsinki Design Lab Ten Years Later. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 6(3), 279–300.

Braun, V., & Clarke, V. (2023). Is thematic analysis used well in health psychology? A critical review of published research, with recommendations for quality practice and reporting. Health Psychology Review, 1–24.

Deserti, A., & Rizzo, F. (2014). Design and organisational change in the public sector. In Proceedings of 19th DMI: Academic Design Management Conference Design Management in an Era of Disruption (pp. 2293– 2313). DMI (Design Management Institute).

Design Helsinki. (n.d.). Hel.fi transforms by design. Retrieved August 4, 2023, from https://design.hel.fi/en/design-stories/hel-fi-transforms-by-design/

Dunne, D. (2018). Implementing design thinking in organizations: an exploratory study. Journal of Organization Design, 7(1), 1–16.

Hagman, K., Hirvikoski, T., Wollstén, P., & Äyväri, A. (2018). Handbook for Co-creation. Espoo: City of Espoo. https://www.theseus.fi/handle/10024/159825

Helsinki Design Weekly. (2017, June 14). A year as a Chief Design Officer. Helsinki Design Weekly. https://helsinkidesignweek.com/2017/06/14/a-year-as-a-chief-design-officer/?lang=en

Hyysalo, S., Savolainen, K., Pirinen, A., Mattelmäki, T., Hietanen, P., & Virta, M. (2022). Design types in diversified city administration. In Lockton, D., Lenzi, S., Hekkert, P., Oak, A., Sádaba, J., Lloyd, P. (Ed.), DRS2022: Bilbao, 25 June - 3 July, Bilbao, Spain. scholar.archive.org.

Junginger, S. (2013). Design and innovation in the public sector: Matters of design in policy-making and policy implementation. Annual Review of Policy Design, 1(1), 1–11.

Junginger, S. (2015). Organizational Design Legacies and Service Design. The Design Journal, 18(2), 209–226. Junginger, S., & Bailey, S. (2017). Designing vs designers: How organizational design narratives shift the focus from designers to designing. In D. Sangiorgi & A. Prendiville (Eds.), Designing for service: Key issues and new directions (pp. 33–47). Bloomsbury Academic London.

Junginger, S., & Sangiorgi, D. (2009). Service Design and Organisational Change. Bridging the gap between rigour and relevance. In International Association of Societies of Design Research 2009 (pp. 4339–4348). KOR.

Kimbell, L. (2011). Rethinking Design Thinking: Part I. Design and Culture, 3(3), 285–306.

Kimbell, L. (2015). Applying design approaches to policy making: discovering policy lab. Brighton, England: University of Brighton. https://ualresearchonline.arts.ac.uk/id/eprint/9111/2/Kimbell_PolicyLab_report.pdf

Komatsu, T., Salgado, M., Deserti, A., & Rizzo, F. (2021). Policy labs challenges in the public sector: the value of design for more responsive organizations. Policy Design and Practice, 4(2), 271–291.

Lewis, J. M., McGann, M., & Blomkamp, E. (2020). When design meets power: design thinking, public sector innovation and the politics of policymaking. Policy and Politics, 48(1), 111–130.

Lykketoft, K. (2016). Designing Legitimacy: The Case of a Government Innovation Lab. In C. Bason (Ed.), Design for Policy (pp. 133–146). Routledge.

Maurer, J. G. (1971). Readings in organizational theory: Open-systems approaches. New York: Random House. McGann, M., Blomkamp, E., & Lewis, J. M. (2018). The rise of public sector innovation labs: experiments in design thinking for policy. Policy Sciences, 51(3), 249–267.

Mortati, M., Mullagh, L., & Schmidt, S. (2022). Design-led policy and governance in practice: a global perspective. Policy Design and Practice, 5(4), 399–409. 13

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press.

Parsons, T. (1960). Structure and process in modern societies. Free Press.

Pirinen, A., Savolainen, K., Hyysalo, S., & Mattelmäki, T. (2022). Design enters the City: Requisites and points of friction in deepening public sector design. International Journal of Design, 16(3), 1–19. Rauth, I., Carlgren, L., & Elmquist, M. (2015). Making it happen: Legitimizing design thinking in large organizations. Design Management Journal, 9(1), 47–60.

Salgado, M. (2019). In networks, we trust. Medium. Retrieved August 4, 2023, from https://medium.com/inland/in-networks-we-trust-b0ed81902f18

Spilling, K., Rinne, J., & Hämäläinen, M. (2019). Agile Piloting for smarter cities: 3 cases of engaging ecosystems and communities in co-creation. OpenLivingLab Days Conference, Co-Creating Innovation, Scaling up from Local to Global, Thessaloniki, Greece, September, 2–5.

Spilling, K. & Rinne, J. (2020). Pocket Book for Agile Piloting: Facilitating co-creative experimentation.

Forum Virium Helsinki. https://forumvirium.fi/en/projects/the-pocket-book-for-agile-piloting/ State Treasury. (2018). D9 loppuraportti. Retrieved March 22, 2023, from https://vkazprodwordpressstacc01.blob.core.windows.net/wordpress/uploads/sites/4/2018/12/D9_loppuraportti_final.pdf

Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. AMRO, 20(3), 571–610. Sutinen, P., Erkkilä, K., Wollstén, P., Hagman, K., Hirvikoski, T., & Äyväri, A. (2016) KYKY Living Lab handbook forco-creation by schools and companies. Espoo: City of Espoo. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/117015/Sutinen_Erkkila_Wollsten_Hagman_Hirvikosk i_Ayvari_Eng.pdf?sequence=1

Sutinen, P. (2021, December 9). Smart and Resilient Espoo 2021 12-09. Retrieved August 4, 2023, from https://www.slideshare.net/PiviSutinen/smart-and-resilient-espoo-2021-1209

Swan, K. (2018). Leading with Legitimacy in Government Design Labs: Introducing Design Thinking to the Finnish Immigration Service [Master’s thesis, Aalto University]. Aalto University.

The City of Espoo. (n.d.). City as a Service. Espoo: City of Espoo. Retrieved March 23, 2023, from https://www.espoo.fi/en/city-espoo/innovative-espoo/city-service

Tõnurist, P., Kattel, R., & Lember, V. (2017). Innovation labs in the public sector: what they are and what they do? Public Management Review, 19(10), 1455–1479.

Villa Alvarez, D. P., Auricchio, V., & Mortati, M. (2022). Mapping design activities and methods of public sector innovation units through the policy cycle model. Policy Sciences, 55(1), 89–136.

Wistuba, V. (2021, June 30). Loppuraportti: Digiagenda-ohjelma. Espoo: City of Espoo. https://static.espoo.fi/cdn/ff/- lnqHbGIxLUCsqN8QJg9fRWgrgkEt3HgVka3pSMXjno/1638276098/public/2021- 11/Digiagendan_loppuraportti_FI_saavutettava_0.pdf

Yee, J., & White, H. (2016). The Goldilocks Conundrum: The “just right” conditions for design to achieve impact in public and third sector projects. International Journal of Design, 10(1), 7–19.

謝辞

本研究は、日本総合研究所との共同研究プロジェクトの一環として実施された。同機構に感謝の意を表したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?