記事一覧

RENEWについての記事、「ニッポン継ぎ人巡礼: 第2回ひらかれた産地、『ものづくりの聖地』へ」が公開されました

甲斐さんが書いたRENEWの記事、ちょっと最高すぎるので読んでほしい。

ものづくりの里・福井県の鯖江市・越前市・越前町で開催される工房一斉開放イベント「RENEW」…。こうしてRENEWを抽象化して説明するとき、RENEWはそれでなくても関わるアクターが多くて、そこからこぼれおちてしまうエピソードがたくさんある。ハヤカワさんの素敵なエピソードも、あるいは井上徳さんのような、リアリティある産地のせ

コモニング Commoning とはなにか?

本記事は、コモニング commoning とはなにか?という問いに答えつつ、その議論の全体像を可視化することを目的とした記事です。

コモニング commoning は、2008年にPeter Linebaugh「The Magna Carta Manifesto」によって社会に広まった、新しい概念です。しかしコモニングを考えるためには、「共有地の悲劇 the Tragedy of the Com

産業集積論/地域イノベーションシステム論における学習地域、ローカル・ミリュー、集合的学習過程

'90頃から、経済地理学とかそのあたりで、いわゆる「産業集積がどう」という話から、「知識とイノベーション」の話へと議論が変化。そのあたりで生まれてきたのが地域イノベーションシステム論。名詞群が魅力的なのでざっと論文をチェックして流れや語などをまとめました。

主なワードと論者主な言葉や論者として

・Learning Region 学習地域:Richard Florida 1995, Asheim

欧州往復書簡4 脱植民地のためのデザインの限界と、多元論的地方

*このマガジンは、欧州の大学院に修士留学をしている3人が、いま感じていること、考えていることを伝えあう往復書簡です。

*執筆

森一貴(Kazuki Mori):フィンランド・アアルト大学修士課程Collaborative and Industrial Design

牛丸維人(Masato Ushimaru):デンマーク・オーフス大学修士課程Visual Anthropology

田房夏波(Nat

「未来の知覚」を考える

文化は、存在しない物を人に見させてしまうほど、知覚に影響を与えることができるだろうか。(p.108)

地理学の大著「トポフィリア 人間と環境」(イーフー・トゥアン著、小野有五・阿部一共訳)を読んでいる。

「トポフィリア」という言葉と、人間の環境に対する情緒的な捉え方が本書では重要な論旨である。けれど、この著全体が大きな「人間たちの環世界」を記した文化の冒険譚のような、わくわくする驚きと喜びに貫

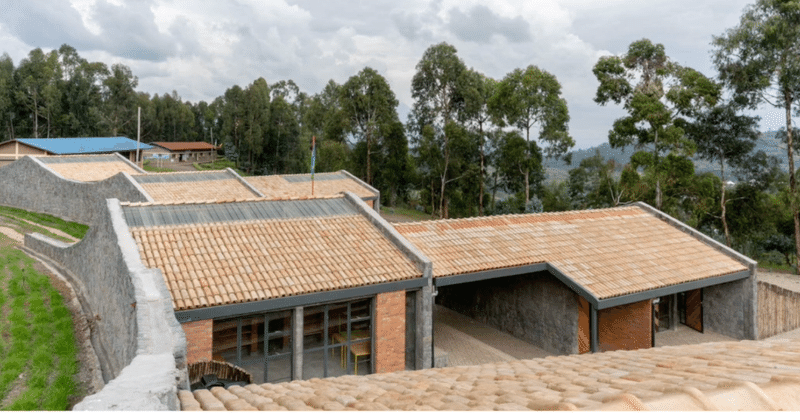

半径50kmのデザイン、Lo-fab、Design Repair −アフリカデザインセンターによるルワンダ・ルヘヘ小学校の実践

この記事では、Christian Benimanaが創始したアフリカデザインセンター / MASS Design Groupによる、ルワンダにある「ルヘヘ小学校」の事例を紹介したい。

ルヘヘ小学校の事例は、人口が激増するアフリカで均質化した開発が次々と進行するなか、地域の人々の手によってバナキュラー(土着)な建築が生み出されたという、見た目の側面においてまずもって印象的だ。しかしながらそれ以上に

ファシリテーターの役割は、フライトアテンダントで、スポーツキャスターで、科学者だ?

最近、デザイン(CoDesign/Participatory Design、あるいはDesign Anthropology)や地域づくりの分野で、ワークショップって大事だよね、ファシリテーターとかコーディネーターって大事だよね、という認識はどんどん広まってきている。気がする。

僕は特に重要なのが、場における「心理的安全性」の確保だと思っている。つまり、イベントに参加するのがはじめてであろうと、そ

場が変遷するとき、集う人々の性質の変化とその理由

人材が集い往来していくような空間(場、コミュニティ、プロジェクト、企業)には、共通する遷移のフェーズがある。

はじめは尖った人が集い、成功したところに賢い人が集い、その次に多くの人(マジョリティ)が往来するようになる。

これは鯖江やその他のいくつかのまちを見ていて。ゆるい移住やRENEWのようなプロジェクトをやっていて。あるいは塾や研修プログラムと関わって。新しい企業のいくつかの変遷を見て/知

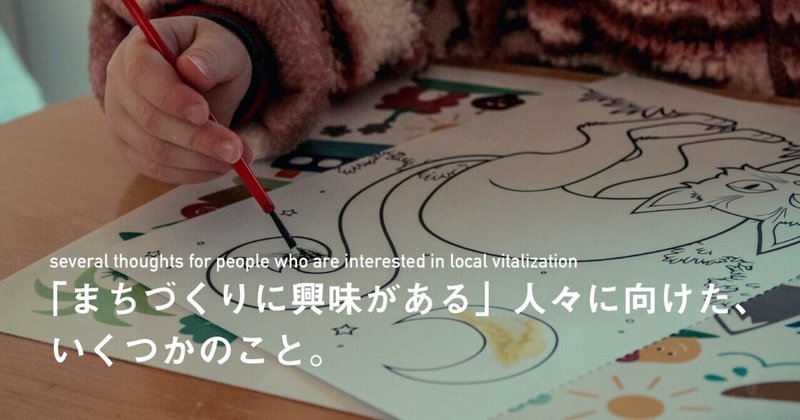

「まちづくりに興味がある」人々に向けた、いくつかのこと。

「まちづくりに興味がある」という言葉を聞くと、どうやったらその言葉を揺らすことができるかなあ、とよく思う。

*

「まちづくりをしている」と言われる僕たち(少なくとも僕)は、「まちをつくっている」という表現はなかなか傲慢だなあと思っているので、自分で「まちづくりをやっています」と言うことはない(自分の仕事の説明が面倒なときはよく使いますが、笑)。

そういう「まちづくり」という言葉を揺さぶってい

都市/地方差を利用したキャリアハック

キャリアチェンジ/キャリアアップの視点から、新しい地方の役割像を提案してみます。キャリアチェンジ/アップのタイミングで地方を経由することによって、都市でのキャリアに大きくレバレッジをかけることができるよ!、というお話です。

地方におけるキャリアチェンジ/アップ=ポートフォリオを育む場としての地方キャリアチェンジ=全く異なる領域に踏み出すのは難しいことです。それはなぜかといえば、ゼロイチの実績を作

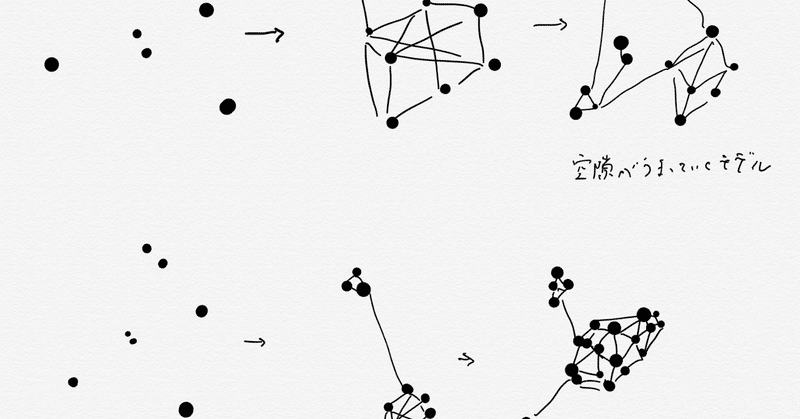

地域のコミュニティ/ネットワークの発展に関する理想と現状、および空隙のデザイン

コミュニティの発展について。

ネットワークモデルの理想形は、分散型オープンネットワークだと思っている。身体感覚に手繰り寄せて言えば、いろんな想いを持つ、いろんな団体やコミュニティがあって、それぞれにいい関係性があって、それらがグラノヴェターのいう「弱い紐帯」で紐付いているようなネットワーク。(P.S グラノヴェターの論についてはこれがわかりやすそう https://www.yutaka2much

まちづくり的な仕事をしている僕たちは、本当にちゃんと価値を提供できているのかしら?

まちづくり的な仕事をしていると、そうした仕事と縁のない仕事をされている方々から、「すごいね」とよく言われる。

でもまちづくり的な仕事は、実態に対して評価が(本当に驚くほど)上振れしすぎるきらいがあって、怖いなあと思っている。自分自身がどれだけの価値を提供しているのか、ちゃんと見つめたいなあ、という趣旨の記事です。

(※"まちづくり的な"については、別にまちを作るほどのことはしていないと思ってい