【イベントレポート(後編)】海外駐在パートナーへのキャリア支援、企業の重要な課題に

こんにちは。Dual Career Anywhereの岡山です。

職場の同僚や部下に、少し深刻そうな表情でこんな話をされたことはないでしょうか?

「パートナーが転勤になりまして…。一緒に行くかどうかは今悩んでいます…。」

この言葉には「転勤についていくとしたら仕事を辞めることになるかもしれません。」という前提があるように思います。もしも、転勤先でも変わらず働き続けることが前提であれば、どういう言葉になるのでしょうか?

・

・

2024年2月、社会課題解決へ志ある人々が業界や業種を超えて繋がり、高め合うプラットフォーム・willink様のランチ勉強会にて、代表の加治屋と副代表の鎌田が「転勤とパートナーのキャリア」をテーマに話題提供をさせていただきました。

前回の記事では、【イベントレポート前編】海外駐在帯同中のキャリア継続、できますか?と題して、駐在パートナー個人のキャリア継続についての現状と課題をお伝えしました。

本記事では、本イベントで代表の加治屋よりお話した「海外駐在者やそのパートナーを抱える企業側の現状や課題について」レポートします。

パートナーの転勤が原因で従業員が辞めるという現実

パートナーの転勤によって勤務先を退職する人は、従業員が10,000人程度の企業では年間約30人と算出されています。夫婦共働き世帯が7割を超える現代において、企業にとって、従業員がパートナーの転勤によって退職するということは一つの課題となっています。

世界最大級の組織・人事コンサルティングファームであるマーサーの日本オフィス・マーサージャパン株式会社の調査によると、従業員が配偶者の海外赴任に帯同する場合の取り扱いについて、特に制度がない企業が約4割。休職や再雇用の制度がある企業は約4割。パートナーと同じ任地に派遣することやリモートワークを通じて業務を継続できる制度がある企業が約1割です。大企業を中心に様々な選択肢が増えてきた印象があります。

ただし、休職制度は3年や5年程度の上限を設ける企業が多いので、パートナーの転勤が長期化すると結果的に退職することも現実では起こっています。また優秀な人ほど休職ではなくキャリア継続をしたいという希望が強く、退職するというお悩みも多く聞きます。

駐在帯同パートナーも勤務先でキャリア継続ができる企業事例

ここでは、キャリア継続できる制度を持つ企業事例を3つお伝えします。

左の2事例はリモートワークを行える制度の事例です。

三菱電機社では2023年から海外リモートワークを制度化したことで大きく報道されました。ガイアックス社では、本社は都内に構えながらも、社員の9割がリモートワークで働き、そのうち4割が地方や海外で勤務をしているそうです。この2事例は、駐在帯同パートナーに限った制度ではありませんが、駐在帯同パートナーのキャリア継続という観点からも検討したというお話を伺ったことがあります。

JR東海社は、休職中の就業(副業)を許可しているキャリア継続の事例です。

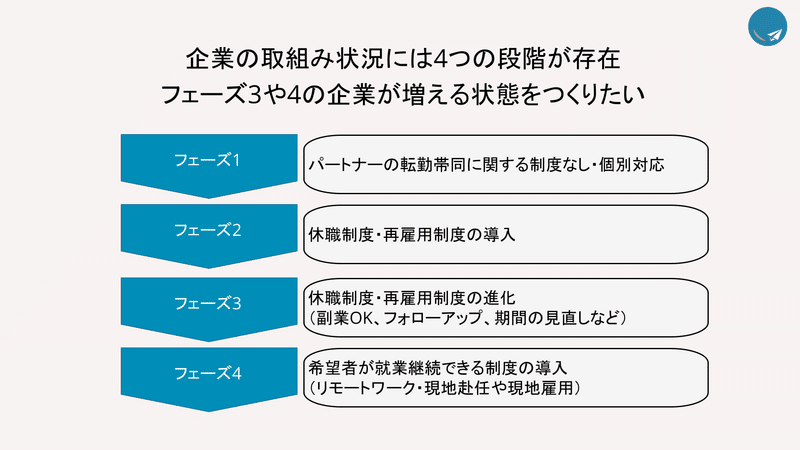

私たちは、企業の取り組みフェーズには以下の4つの段階があると考えており、フェーズ4の「希望者が就業継続できる制度の導入」が進む企業が増えるように情報提供や仕組みづくりをサポートしていきたいと考えています。

パートナーのキャリア断絶への懸念により転勤希望者が減少中

求人情報メディア・人材紹介サービスを行なっているエン・ジャパンの調査によると、自身の転勤が退職のきっかけになると回答した人が6割。その1番の理由として「配偶者も仕事をしているから」という結果が出ています。転勤が退職のきっかけになる時代なのです。

にもかかわらず、駐在帯同パートナーへのキャリア支援は、日本では積極的には進んでいません。世界4大会計事務所の1つに挙げられるアーンスト&ヤングのファーム、EY税理士法人/EY行政書士法人が実施した調査によると、帯同家族の就労を積極的に認めている、サポートを行っている企業はわずか2%。希望があれば認めているが、サポートは行なっていない消極的に認めている企業は60%。それらの企業からは「帯同家族の就業状況を把握しきれていない」や「処遇や就業、税務サポートをどうすべきかわからない」という課題が挙げられています。

今後は海外駐在帯同パートナーへのキャリア支援サポートが重要に

近年、外資系企業では帯同パートナーに対するサポートは多くなっているという現状があります。パートナーの転勤先に合わせて従業員を転勤させるなど、一人一人のライフスタイルを大切にするために企業ができることをする考え方が根底にあるように思います。

駐在員パートナーの就業規則緩和を目的に活動している国際NPO Permits Foundationによると、約8割の企業に帯同パートナーのキャリアサポートがあるとのこと。そのサポートに取り組む理由としては「転勤者の確保」「従業員への魅力訴求」「家族を含めたWell-being」が挙げられています。キャリアサポートの内容としては「仕事情報の提供」「VISAサポート」「面接トレーニング」などがあるようです。

このような現状から、繰り返しになりますが、私たちは転勤者側の企業の取り組みフェーズを資料3の4つの段階で考え、フェーズ4の「パートナーの就業の積極的支援をする企業が増える」よう、情報提供や仕組みづくりのサポートをしていきます。

従業員のキャリア継続の取り組みに悩まれたら、私たちDual Career Anywhereにご相談ください

従業員のキャリア継続のためには、企業として様々な観点から取り組むべきことが出てくると思います。私たちはその課題を乗り越えるため、企業向け勉強会の開催や税務・VISAサポートの専門家とも提携した情報提供を行なっています。

また、企業と提携した帯同家族向けキャリアサポートサービスも検討しておりますので、ご意見やアドバイスを頂きたいです。

これからも企業の取り組みや好事例をたくさん発信していきたいと思いますので、皆様の企業での取り組みもぜひ教えてください。

【お問い合わせ先】

Dual career Anywhere会員グループ

x(旧twitter)

https://twitter.com/dualcareer0317

執筆担当:岡山美和

国立大学や教育系NPOで学校と社会との橋渡し役を担った後、パートナーの国内転勤先で地方自治体のシティプロモーションを経験。2023年4月よりインドネシア駐在帯同中。現在はライターとして”言葉を残し届ける力”を磨きながら、Dual Career Anywhereに参画

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?