「焼き小籠包」という名前について

こんにちは。

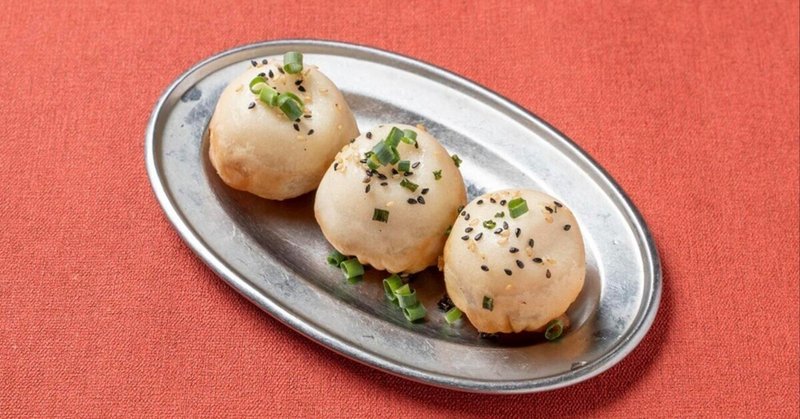

焼小籠包ドラゴンです。

今日は「焼き小籠包」という名前ついて調べてみました。

「焼き小籠包」という名称

焼小籠包ドラゴンでも「焼小籠包」として商品を提供していますが、中国や台湾では「焼き小籠包」とは言わないそうです。

ということで、焼き小籠包という名前について調べてみました。

発祥の地「上海」では

焼き小籠包発祥の上海には朝ごはんの屋台があり朝5時あたり、日の出前から営業をしています。軽食のことを「小吃(シャオチー)」といい、この屋台でも焼き小籠包は有名な小吃として人気です。

上海で焼き小籠包は「生煎饅頭(シエンジエンマントウ)」といいます。

生煎の「煎」は、油で焼くという意味です。「生煎」は、生の状態から焼くという意味なのですが、似ている料理の餃子を生から焼いている日本人にとっては、なぜあえて「生」という字を付けるのだろうと思いますよね。中国では焼く前に茹でるという方法があったり、蒸してから焼くという方法もあるので「生煎」という料理名にすることで、生から焼いていますよということを伝えているようです。色々な調理方法がある中国ならではのネーミングでしょうか、生の状態から焼くということは一つの特徴になっているようです。

「生煎饅頭」の「饅頭」ですが、中国全土では、中に具を包んだものを「包子(パオズ)」といい、中に何もはいっていないものを「饅頭(マントウ)」というそうです。上海ではどちらの状態でも「饅頭」といいます。なので、上海発祥の焼き小籠包は「生煎饅頭」といい、略して「生煎」ともいいます。

そして、上海以外の中国では焼き小籠包のことを「生煎包(シエンジエンパオ)」、台湾でも同じく「生煎包」といいます。

ですので、中国や台湾では「生煎饅頭」や「生煎包」と呼ばれているのですね。

日本では

日本では「生煎饅頭」や「生煎包」という名前が呼びづらいので、既に広まっていた小籠包に近いということで「焼き小籠包」という名称になったようです。

2010年5月1日に上海で上海万博が開催され、そのときには「焼き小籠包」という名前になっているようです。

(詳細をご存知の方がいらっしゃったら教えてください)

中国上海市で2010年5月1日、上海万博が始まった。246の国・地域などが参加する大規模な国際博覧会で、開場から1週間で来場者100万人を記録、終了の10月31日までに7000万人の来場が見込まれている。会期中に上海の訪問を予定している方も多いとは思うが、気になるのが現地の文化。そして中国といえば、そのひとつは“食”になるだろう。そこで、いま東京でもじわじわと注目を集めているのが、上海を代表する名物料理のひとつ『焼き小籠包』だ。

ということで

焼き小籠包という名称は日本独自のもので、その発祥は不明となっています。上海万博のときに日本で広まったとするとどちらかの商社さんや広告代理店の方が考えられたのでしょうか。

詳細をご存知な方がいらっしゃいましたらご連絡頂けますと嬉しいです。

宜しくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?