関係人口 ~ 課題ではない、がんばっている人、ワクワク感が生み出すつながり ~

「地域に住む人が減ったら、地域は再生できないのか。地域に暮らすからこそ、伝えられることがある。」

『関係人口の社会学』を2021年春に上梓した田中輝美さん(大阪大学大学院人間科学研究科卒、島根県立大学地域政策学部准教授)が、7月23日「えひめ南予きずな博プロローグ企画 がいなんよ大学 in のむら オンライン」で「関係人口と地域づくり」と題して講演した。

西日本豪雨で被災した愛媛県西予市野村の本家緒方蔵、島根、そして、大阪をオンラインで結んでの講演会だった。質疑応答では、野村の中高生が積極的に質問をして大盛況だった。

ここにも関係人口がある。しかし、日本全国を見れば、人口減少時代、地方の過疎化の流れで地方消滅といった論調もある中で「あきらめ」に起因する主体性の欠如も生じている。心の過疎化だ。どうしたらよいのか。関係人口はどのように生まれ、何をもたらすのか。

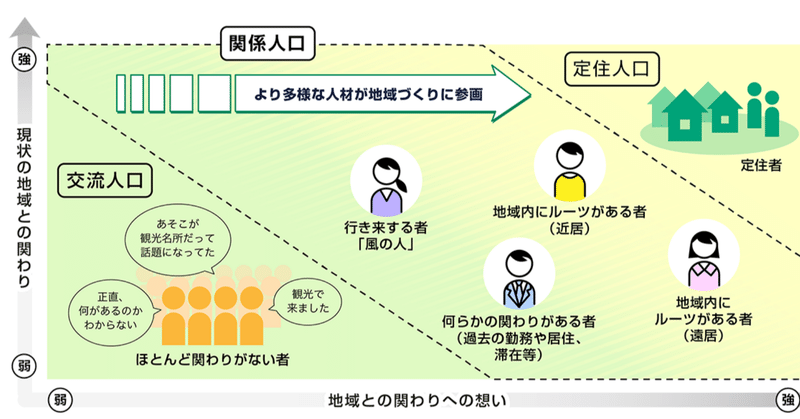

災害ボランティアでは、よそ者が関わっていく。あるいは復興の過程で、復興支援といった名目の観光客もいる。被災地ではなく、何かのきっかけ、偶然で、ある土地を訪れることもあるかもしれない。これが交流人口だ。なんらか理由で(あるいは理由がはっきりしないかもしれない)、その地域への関心が深まり、繰り返し訪れる。人と人、人と地域のつながりが生まれる。関係人口だ。その中から定住人口が生まれることもある。

田中輝美さんはいう。

しがらみや強いつながりを嫌がる人もいるが、多少のしがらみもつながりも大切。人はそれを求めている。しかし、関係人口を生み出すための簡単な方法論はない。課題ではなく、地域でがんばっている人を発信することが大事。課題、課題と言わなくとも、地域でがんばっている人には、課題が次から次へとついてくるもの。

島根からオンラインで講演会に参加した人も、「 たしかに、課題では人は集まらない。楽しいこと、ワクワクするような何かをやっているところに人は集まる」と発言した。

わが意を得たり。過疎化という課題に対して、関係人口がその処方箋だ、といった発想はやめよう。

課題解決型の取り組み、産業主義的な生産性よ、さらば。

イヴァン・イリイチは、産業主義的な生産性の反対を示す言葉として、「コンヴィヴィアリティ(conviviality):自立共生」を使った。

「コンヴィヴィアリティ:自立共生」とは、「各人のあいだの自立的で創造的な交わりと、各人の環境との同様の交わり」(「コンヴィヴィアリティのための道具」39頁)だ。イリイチはいう。

自立共生が一定の水準以下に落ちこむにつれて、産業主義的生産性はどんなに増大したとしても、自身が社会成員間に生みだす欲求を有効にみたすことができなくなる。(同書、40頁)

目的と手段とが取り違えられ、社会の大きな制度が逆生産性により市民を苦しめる。イリイチは、他律の生産様式をもとにした逆生産性を指摘する。

私たちはどうしたらよいのか。

課題解決型のめざす取り組みから、この人と、あるいは、この地域と、といったすごす関わりへの転換が必要だ。

関係人口には、自分自身が関わっている地域をより良くしていこうとする、当事者意識がある。それは、開かれた地域社会に生まれる。いわゆる閉鎖的な共同体、結束型ソーシャルキャピタルではない、橋渡し型ソーシャルキャピタルに関係人口は生まれるのだ。自分の生まれ育った地域に誇りをもち、愛着を持っている人たちが、よそ者と関わっていく。そして、よそ者の中に、自分が関わっているその土地への愛が生まれる。それは、その土地の人にも、よそ者にも双方によい影響を与える。

コンヴィヴィアリティ(conviviality)の原義は、宴会、陽気さ、上機嫌。そうワクワク感だ。共に食べ、飲み、語る。すごす関り自体が社会を豊かにするのだ。効率性や生産性では測れない豊かさを大切にしたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?