「やってみたい」の背中を押して、道東で生きていく理由をつくっていく【ドット道東インタビューvol.2 野澤 一盛】

道東エリアに散らばる点と点をつなぎ、『道東』の新たな輪郭をつくることをステートメントとして掲げて活動を続けてきた(一社)ドット道東。

法人設立後、最初に実施したプロジェクト、道東のアンオフィシャルガイドブック『.doto』は累計発行部数1万部を記録。活動の中心を担ってきたクリエイターだけに留まらず、多くの道東のプレイヤーや道東に想いがある人を見える化したプロジェクトでした。

繋がりを、さらにその先へ。

ドット道東はこの春、『理想を実現できる道東にする』というビジョンを新たに掲げ、次のステージへの一歩を踏み出しました。

このインタビューは、ドット道東のこれまでとこれから、実現したい道東の未来について、メンバーの想いを綴ったインタビューシリーズです。

![]()

インターネット上での賑わいからつくられてきた、“新しい道東”のカタチ。

その輪郭が広がっていくにつれて、道東内外からの関わり方を模索している声も増えてきているように感じます。

「一緒に道東のことを盛り上げていきたい」

「道東にはいないけど、外から応援したい」

「ーーでも、どうやって関わっていけばいいのか分からない」

そんな風に思っている人たちにこそ、このインタビューを読んでいただきたいです。

「もともと道東の人じゃないし、やりたいこともなかったからね」

「自分はクリエイターじゃないし、ここにいていいのかなってずっと思ってた」

そう話すのは、ドット道東の理事である野澤 一盛(のざわ かずしげ)。名前の最後と最初をとって、周りからは「しげのざ」と呼ばれています。

もともとは京都出身の「普通の会社員」だった頃から、写真・動画撮影、オンライン配信、記事のライティングなど様々な発信に関わることをこなし、プロジェクトマネージャーとしていろんな人が関わる機会をつくりだすようになるまで。

彼の立ち位置と活動のあり方は、これから「新しい道東」に関わっていきたいと考えている人たちにとって、たくさんのヒントがあると思います。

「ドット道東の活動を通して、この地域に住んでいてやりたいことができるようになったとか、楽しく暮らせているなっていう背中を押すことができればいいなと思ってる」

「やってみたい」の背中を押して、道東で生きていく理由をつくっていく【ドット道東インタビューvol.2 野澤一盛】、ぜひ最後まで読んでいただければ嬉しいです。

![]()

今回のインタビュー記事を担当させていただくのは、渡辺 誠舟(わたなべ せいしゅう)です。

北海道の真ん中あたりに位置する南富良野町に在住し、アウトドアガイドや写真撮影・映像制作を行いながらフリーランスとしてデジタルコンテンツの制作をおこなっています。

道東の中ではしげのざが拠点を置く十勝エリアが最も近いこと、道外出身であること、マルチにコンテンツ制作を行うといった事業スタイルが似ていることもあって、インタビュイーであるしげのざとは「道東誘致大作戦」というイベントで知り合ってから公私で行動をともにすることも多く、現在はドット道東でもコンテンツ制作をお手伝いさせていただいています。

今回のインタビューでは、そういった立場からも少し踏み込んだ内容もお届けできればと思っています!

ー ではさっそくインタビューを始めていこうかな。まずは、しげのざがドット道東にどうジョインしてきたのかの経緯をあらためてお聞きしたいです。

実は、去年の秋までは「自分はドット道東の理事にいていいのかな」ってずっと悩んでたんだよね(笑)だって、生粋のクリエイターじゃないし。もともとドット道東のメンバーと深い親交があったわけでもなかったしね。

いま代表をしている中西拓郎とは道東誘致大作戦の1年前に知り合ったんだけど、当時から「道東」って言ってるのが面白いなって見ていて、関われたらないいなと思っていたんだよね。ただ、拓郎っておもしろいと思った人に声をかけてどんどん仲間にしていくんだけど、自分の場合はそんな感じでもなくて(笑)

はじめはテスト入団みたいなノリで自分に出来ることをこなしていって、ちょっとずつ関係性を作っていったんだよね。

まずは道東誘致大作戦っていうイベントで十勝の情報発信を手伝ったりするところから、そのあとに続いた脳天直撃学校祭っていうイベントを回したりと、会社員をしながら副業的に関わっていって。そういう継続があってドット道東としてジョインしていくことになっていったかな。

ー 現在はドット道東の理事として様々な事業を回しているように見えるしげのざだけど、ドット道東の中ではどういうポジションにいるの?

ドット道東の他のメンバーって、もともと道東にゆかりがあったりクリエイティブ職に関わっていたりしているけど、自分はメンバー内では唯一の道外出身でクリエイターでもなかったから、みんなができることは全部引き受けようと思ってた。お金の振り込みとか(笑)

今はクライアントのいる受託の案件を回す立場が多いかな。その案件に応じたチームを作って良いものを作る、みたいな。

他のメンバーとの違いは、他人にボールを投げたりズケズケと言っちゃえることかもしれない。それは自分ができないからということもあるし、自分自身が十勝の人から「やってみる?」って機会をもらってきたから、やってみたいという他の人に任せていきたいとも思っていて。

自分はクリエイティブな人たちとこれから関わりたい人たちとの間にいるから、多くの人が関われる環境を作って、なにかやりたいと思っている人の背中を押せる立場にいたいなと思ってる。

(撮影:渡辺誠舟)

ー ドット道東にジョインするまで、しげのざは会社員をしながら副業的に十勝の発信に関わる活動をしていたけど、ドット道東になってから周りにボールを転がす立場に変わっていったということかな?

たしかに、ドット道東になってからチームで動くってことがすごい増えたかな。

例えば、ガイドブック制作の「#道東discover」っていう企画で、Twitterのハッシュタグで写真を集めて特集ページを作るという企画を進めたときも、クラウドファンディングで制作リターンに支援をしてくれて「なんでもやります!」って言ってくれた大学生たちと2000枚以上の写真を精査してページ構成を一緒に作り上げたりとか。

「よくそんなに他人に仕事を振れるね」って代表の拓郎にも言われたけど(笑)、でも手伝ってくれた人たちも喜んでくれて、それが逆にクリエイティブじゃない自分にできることだってそのとき思ったんだよね。

ー しげのざは自分のことをよく「普通の人」だって言うよね。謙遜なのかもしれないけど(笑)、普通の人の感覚を持っているからこそ共感してもらえたり他の人に仕事を回せたりするのかもしれないね。いい意味でこだわりが強くないというか。

まあね、あんまり自分がやりたいことがないからね(笑)

ー 外から見たらやりたいことがたくさんあるからいろんな活動をしているのかなってイメージがあると思うんだけど、自分がやりたいことってないんだ?

そもそも、北海道に住んで楽しく暮らせていること自体が目的達成しちゃってるんだよね。

もともとは地元の京都が好きで、地元が嫌いだから離れているわけでもなくて。京都の人ってみんな地元が好きだしね(笑)

京都の大学に通っていたとき、同級生の半分以上が地方からきて下宿していたんだけど、その人たちはみんな就職を東京か大阪で考えていて、地元には戻りたくないって話していたのがけっこう衝撃的だったんだよね。

当時、自分が住んでいる場所は好きなものだと思っていたから、自分の地元をもっと好きになる人が増えたらいいのになと考え始めて、そこから地域を活性化することに携わりたいと思うようになった。

ー それがいまの「自分の暮らす地域を好きになってもらいたい」という想いの源泉になってるんだね。

いまはあんまり「地域を活性化したい」とは考えてないけど(笑)

地域を活性化したいって言葉は「地方に元気がないから良くしたい」ってニュアンスがあるけど、実際に十勝に暮らしてみたら、ここにいる人たちはみんな楽しんでいて豊かだなって気づいた。だから、地域活性というのはおこがましいと思うようになって。

でも、そうはいっても地元が好きじゃないと思っている人もいるし、自分たちがいる場所の魅力や豊さをどう伝えたらいいのかが言語化されていない部分もある。その余白の部分をやっていきたいから道東や十勝にいるんだと思うんだよね。京都はもうすでにたくさんの人がそこの部分をやっているから。

ー じゃあ、いまやっていることやこれからやりたいことっていうのは、道東に暮らす人たちにもっと地域を好きになってもらいたいってこと?

ドット道東の新しいビジョンでもあるんだけど、「理想を実現できる道東にする。」っていうことで、この地域に住んでいてやりたいことができるようになったとか、楽しく暮らせているなっていう背中を押すことができればいいなと思ってる。

最近考えているのは、まずは「道東じゃできない」を「道東でもできる」にして、次に「道東でしかできない」にしていきたいなっていう。

ー つまり、ローカルである「道東」で暮らしているからこそ理想にチャレンジできたり実現できるような環境になっていければ、自分たちの暮らしている地域のことをもっと好きになっていけるってことだね。

そうそう、周りにそういう人が増えたら楽しいやん。

ー また話を戻すんだけど、しげのざは良くも悪くもこの道東という土地にめちゃくちゃ執着があるわけではないよね。地元である京都ではなくあえて十勝で暮らしている理由ってなんだろう?

はじめは仕事の関係で東京から札幌に転勤して、札幌にいた頃はまだ東京に戻りたいと思っていたんだよね。その後になって転職を考えていたときに、知り合いに農業に関わる仕事を勧められて、ちょうど十勝でリモートワークできる仕事の募集があったから帯広に引っ越してきて。

十勝が好きで来たというよりは、いろいろな条件が重なって移り住んできたという感じかな。それからいろんな繋がりができていったから、人との繋がりや関係性を置いてまで京都に戻る必要もないなと思って、いまも帯広で暮らしてるし、これからも暮らし続けたいと思ってる。

ー なにか強い思いがあって道東に来たわけじゃないんだね。他のメンバーは地元であったりとか、切っても切り離せないアイデンティティとして「道東」があって、感情的にもネガティブな面があったり、そこからくる反発心があっていまに至ってる部分もあるよね。

そうだね、他のメンバーにはそういう部分もあると思う。自分の場合は、何かをやらせてもらえる機会や人とのつながりがあることが十勝にいる理由かな。

はじめに自分が十勝に引っ越そうと思ったとき、十勝のことをネットで検索したら全然情報が見つからなくて。だから逆に、自分が楽しいなって思った十勝の情報をブログにしたら読まれるんじゃないかと思って発信を続けていたら、けっこう読まれるようになったんだよね。

それを続けていたら、ブログをきっかけに十勝の発信に関わることを「やってみない?」って言ってもらえる機会が増えていって。機会が増えると自分ができることも増えていくし、一度やってみたら次はこうしてみようってなる。

そういう機会をもらってきたことで十勝で暮らしていくことを決めたから、そのチャンスや機会を次の世代にどんどんパスとして渡していくのも自分の役目だなと思ってる。

ー 「やってみる?」という機会をもらったことで、十勝にいる理由になったり自身の成長にもなったってことだね。そういう「関わりしろ」をつくっていくことがこれからドット道東としてやっていきたいことでもあるのかな。

関わる人を増やしていったり、その裾野を広げていくために仕事の幅をつくっていくこともどんどんしていきたいなと思ってる。

ドット道東は、固定されたメンバーでプロジェクトをこなしていくというよりも、プロジェクト毎にメンバーが変わっていろんな発信のバリエーションがどんどん出てくるという状態に持っていけると思うんだよね。

例えば、予算がしっかりあってプロのスキルを持っている人を集めて回す案件もあれば、予算が小さくてもやってみたいと思っている人に挑戦してもらう案件も作っていく。

道東には、何かをやりたいと考えている若い人と、若者と何かやりたいけど関わり方が分からないという地域の大人もいるから、そこをつなげる機会をつくることもしていきたいな。

地域に関わることをやってみたい人に「やってみる?」という機会をどんどんつくっていくことで、ドット道東に仕事を頼んだら地域のことを前向きに取り組む若者が増えていくんだ、道東の未来のためにもドット道東と一緒に仕事したい、と言ってもらえるようになったらいいなって考えてる。

ー このインタビューを担当させてもらっていることもそうだけど、僕もまさにそうしてドット道東さんから機会をもらっています!

いやいや、せいしゅうがいないとドット道東の仕事も回らないから。いつもありがとうございます。むしろこうやっていつも周りのみんなに助けてもらってるんだよね(笑)

ー こちらこそです!もう少し深掘りするけど、ローカルを面白くしたいと思う人たちが増えていくために必要なことって何だろう?

周りの大人がその地域での暮らしを楽しんでいる雰囲気をつくっていくということかな。

自分の住んでいる場所が面白くないよねって若者が言っていたとしたら、それを教えてるのはそこに住んでいる大人だと思うから。

十勝に暮らし始めてから、ここでの暮らしを楽しんでいる大人もたくさんいることを知って。そこで気づいたのが、「ない」のではなくて「ある」を伝えることができてないんだなってこと。

京都の人も地元を好きな人が多いけど、それはテレビに出てる場所が近いとか歴史があるとか外的な要因で、一方で十勝の人っておいしい食を楽しんでいたり、自然のスケールを味わっていたり、本質的な人間としての営みに対して豊かだね、好きだよねっていう気持ちがあるじゃん。ガチで素晴らしいのはこっちやと思ってる。

ー 「ない」ではなく「ある」ができていないっていうのは、あちこちで強調して言ってるよね。逆に「ない」と思われているからこそ「ある」をつくっていけるってことでもあるのかな?

そうだね。「ない」と思われている地域だって、外に見える形になっていないだけで本当は魅力的なコンテンツがある。ただ、それをどう伝えたら「魅力的だね」って思ってもらえるかの言語化が足りていないだけだから、そこをちゃんと住んでいる人が外へと伝えられる形で「ある」をつくって残していく必要があるなって思う。

京都ってたくさんの人が文献だったり記録を残して魅力的な文化として残っていってると思うんだけど、それもいろんな人たちがそこにあることを言語化してきた結果だと思っていて。ただ、京都は歴史が長いからこそ文化に頼ってる部分もあって、身近な歴史を開拓していってるのは北海道のほうなんじゃないかなと。

ー いままさに歴史をつくっていってるという感覚でいえば、北海道の方が歴史が浅い分だけかえって実感値があるのかもしれないね。

ドット道東で制作した『.doto』というガイドブックもそういう意味だと思っていて。

制作を通して、道東にはこういうものがあります、それをどういう風に自慢したら多くの人に伝わっていくかという言語化がしたかった。京都人が自慢できるのは歴史を残しているからで、自慢の仕方が結局歴史とか文化になっていくものだと思うから。

ー なるほど、自分たちが暮らしている地域の「自慢の仕方をガイドするガイドブック」ということでもあるんだね。そういう意味では、ガイドブック制作も歴史の1ページをつくったこと、と言ったらかっこつけすぎかもしれないけど(笑)

そう言うとかっこ良すぎるな(笑)

でも、実際に「自慢したくなるガイドブック」というのがひとつの制作コンセプトだったしね。まずは道東に暮らしている人たちに読んでもらって、これが道東という地域の魅力なんだ、こういう風に伝えたらいいんだって知ってもらうこと。それから、読んでくれた人たちが外の人にも伝えたいと思ってガイドブックを渡してくれたらすごく嬉しい。

そういう意味では、『.doto』というガイドブックの制作を通して、道東に暮らしている人たちが自分たちの暮らしている地域を好きになるひとつのきっかけをつくれたかなと思ってる。

ー まとめに入るけど、しげのざはドット道東の中で、そういった自分たちの暮らす地域のことをもっと好きになるような事業をこれからも続けていくってことかな。

そうだね。継続していくっていうことが大事だと思う。ブログもそうだったけど、続けることで自分たちの未来が拓けることもあるし、継続してきたから現在があるっていうこともあって。

このあいだ、士幌という町でずっと続いてきた飲食店に何軒か取材に行ったときに「続いている理由はなんですか?」って聞いたら「ただ辞めずに続けてきただけだよ」っていうのが共通していて。そういうことなのかなって思ったんだよね。

はじめはイベントから始まったドット道東が一般社団法人になったのも、そうした事業を続けていくためでもあるし。法人になったからキャッシュフローのことはちゃんと考えなきゃいけないけどね(笑)

ー 継続していくことで未来が拓けていくっていうことだね。しげのざは「ドット道東のプロマネ」と呼ばれるくらい、実務の部分を着実にこなし続けていくことに定評があるから、これからもきっとそういうポジションで活躍していくんだろうな。ドット道東が描くこれからの未来も楽しみにしています!ありがとうございました!

![]()

「やってみたい」の背中を押して、道東で生きていく理由をつくっていく。

道東という地域で楽しく暮らしていくために。

理想を実現できる環境をつくったり、誰かを応援する機会を増やしていく。あるいは、特別な理想を持っていなくたって「やってみたい」と思う人に、機会やチャンスを渡していく仕組みをつくっていく。

彼自身がそうであったように、きっと、その積み重ねがこの「道東」という地域で生きていく理由になっていくから。

一般社団法人ドット道東は、「理想を実現できる道東にする。」というビジョンを掲げて道東地域を基点とした企画・伴走支援を行なっています。

これまでも、各種イベントやガイドブック制作をはじめ、5名の理事メンバーを中心に多くの人たちを巻き込みながら様々なプロジェクトが行われてきました。

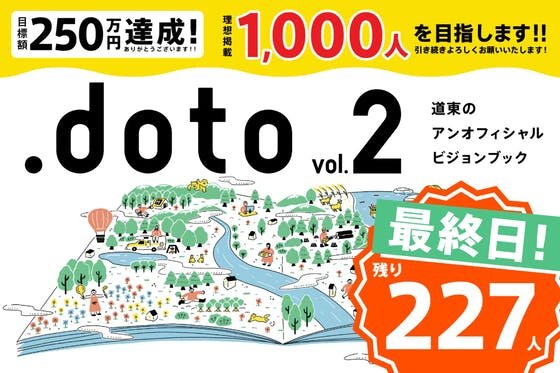

そして、なんと!ドット道東のそんな想いを具現化するため「1000人の道東の理想を載せたビジョンブック」を出版する新たなプロジェクトが、6月21日に立ち上がりました。こちらも必ずチェックしてみてください!

▼ドット道東メンバーインタビュー記事 #道東の未来 はこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?