日本の野球は頭を使わない競技になっているのか~日本代表WBC優勝から見る野球の現在地~

こんにちは、ドリーです。

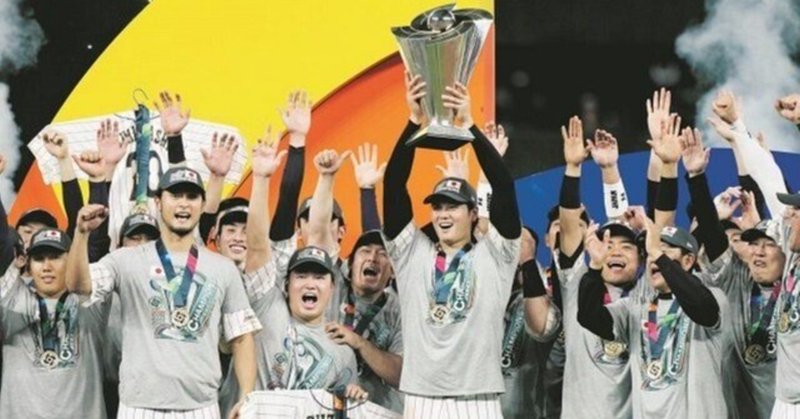

WBC優勝から2日経っても興奮は冷めず、ニュースを見たらWBCWBCWBC…。日本に到着しただけで速報が流れるのは今年に入ってからでは「ルフィ」こと広域連続強盗事件の犯人とWBC日本代表くらいです。

宮崎合宿から合流していたダルビッシュ有は自分の調整をしながら他の選手に経験やMLBでのトレンドを惜しみなく伝えました。これが決勝戦で先発した今永昇太のスイーパー(大きく速く曲がるスライダー)に代表されるように世界一にも貢献しています。

大谷翔平は日本代表の中心として投打で貢献、ヌートバーは1番打者だけでなくムードメーカーとしてもチームを盛り上げました。5番→4番に座り前の打順の選手をサポートした吉田正尚も含めてMLB組がいてこその戦いになり、MLB組が少なかった前回や前々回との違いも感じました。

栗山英樹監督にも注目が集まりました。ニックネーム呼び、大谷との絆などなど采配以外のエピソードも出てきました。

他にも近藤健介、盤石の投手陣、準決勝で復活を遂げた村上宗隆など色々思い出はありますが、そんなこと僕以外の人がいくらでも書いています。

僕が触れたいのはスモールベースボールからの脱却で世界一になれたということです。優勝した第1回、第2回の成績を見ても結構打っているのですが、パワーで劣る日本はそのように勝ってきたと言われています。しかし、それ以降の国際大会はスモールベースボール依存となり、結果を残せない状態が続きました。

今回のWBCではヌートバー、近藤以降は大谷、吉田、村上を中心に岡本和真、牧秀悟、山田哲人らを6~7番に置き、8番は源田壮亮か中野拓夢、9番に捕手の甲斐拓也か中村悠平を置きました。8~9番は下位打順として打てないなりにボール球の見極めや追い込まれてからの打撃など待球型のアプローチで上位に繋ぎました。それより前はスラッガータイプが多く揃うメンバー構成となっており、日本野球の進化を感じ取れます。

犠打は源田、中村、甲斐が1つずつでたったの3つ。一方で盗塁は10個記録しています。クイックが拙い投手の時はカモにして走ることができていました。

一方で1つ目の記事のように野球が雑だった、頭を使っていないように見られていることもあります。これは現代野球全体に対して言われていることです。

僕の考えの結論から言うと、「これまでと現在とでは頭の使い方が変化している」のだと思います。

これまではバント、エンドラン、進塁打、右打ち、盗塁、スクイズ…といったプレーが頭を使っているように扱われてきました。しかし、その作戦がそこまで得点において効率的な作戦ではないことがわかり、代わりに長打を打つことが求められるようになりました。投手も三振を奪うために工夫をするようになってきています。

打者は安打や長打を増やすために筋力トレーニングをしたり打球角度、打球速度を重視したりするようになり、投手は球速や回転効率を上げ、変化球もピッチトンネルを考えながら組み立てていくようになりました。打撃フォーム、投球フォームも解剖学や物理学から良いものを取り入れて作る選手が増えました。要するに作戦で頭を使うよりもそれ以前のパフォーマンスを出す段階で科学的に頭を使うようになったのです。それに伴って野球のプレー経験がなくても野球を研究し、そこに選手の感覚をプラスして指導することが可能になっています。

ただ、作戦面でも別の方向で頭を使うようになっています。選手評価は旧式の評価をしているチームは別としてOPS(出塁率+長打率)に代表されるセイバーメトリクスによって行われるようになり、打球傾向による守備シフトも敷かれています。そもそも攻撃でもあまりサインプレーによる介入をしないことが作戦ともいえます。

バントなどのアウトカウントを簡単にあげる作戦は非効率、長打で得点の確率も効率も上げる、投手は不運なヒットを防いで確実にアウトを取るために三振を取る、このような現代野球は雑と言われることが多くなってきています。

「データばかり利用して精神的な部分を無視している」という声もあります。しかし、統計として結果の出たものは全て人間がプレーした結果を集めたものです。そんな簡単にデータ通りにいかないなら、それは統計的に有意ではない(≒偶然の差)という結果が出ているはずです。トラックマンの数値など今使われているデータはあくまでも統計として根拠のあるデータが持ち込まれて野球が変化しているのであり、勝つ確率を少しでも上げるためにこのような形になったのではないでしょうか。そのように野球をやっている人からすれば、データ通りに行かないこともあることは百も承知のはずです。100%にはできなくても0.1%でも良くできてそれが本当に結果を出せるから野球は変わっています。

国際大会だけでなく国内リーグでも勝てないチームはそこに反していることが多々あります。今回のWBCのグループリーグを見ても、日本と同グループの国は体からしてパワーで劣っているように見受けられました。Twitterでの炎上など情報が広がりやすくなっているからこそ、野球も進化が速くなってきています。そこに遅れないことが選手も指導者も重要になってきているのではないかと思います。

しかし、守備と走塁も疎かにしてはいけません。それはチーム内の役割でもあり、他のチームの投手や打線の実力が拮抗していればそこで差が生まれます。今回日本がWBCで優勝できたのも守備・走塁を含めた総合力での結果だと見ています。

いずれにしても、パワー化、データ化の潮流にある現代野球はそこについていけない者が取り残される状況になっています。それが長年の統計の結果であり、実際に使ってみたら有用でした。その中で細かい部分は投手と野手のいたちごっこでトレンドが変化していくのではないでしょうか。

少し読みづらい文章になってしまいましたが、以上で今回のnoteを締めさせていただきます。ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?