「生成AIでは出来ない課題解決へ踏み込むには」島根で講演をしてきました

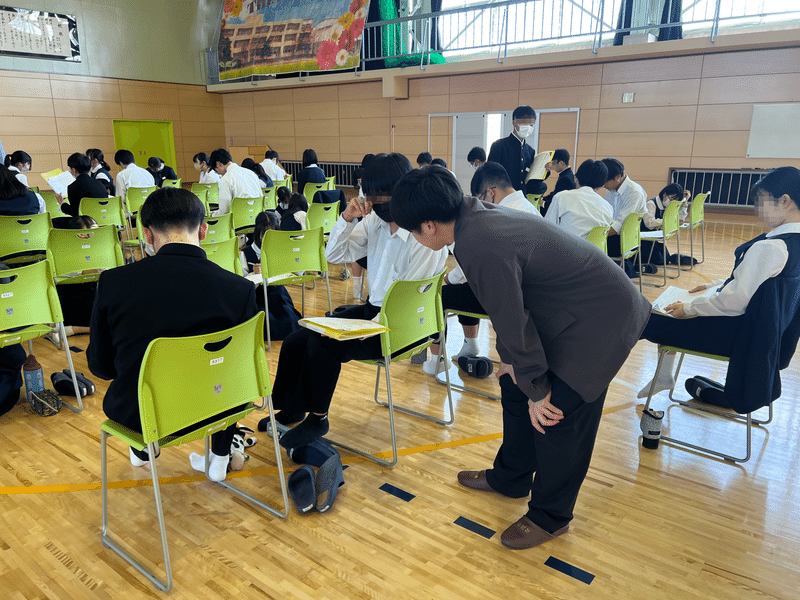

先日、島根大学教育学部付属義務教育学校で中学3年生向けに講演をしてきました。

内容的には、「なぜ探究学習をやるのか」「どのように課題を見つけ、分析するのか」に焦点を当てて話をしました。

また、実際に演習を通じて、「生成AIはどこまでできるのか」「現状のAIではたどり着けない情報ソースは何で、自分たちにしかできない価値はどこにあるのか」といった話は先生方にも・生徒たちにも刺激になったようです。

上記のように、「ファミレスの売上低下」という仮想ケースを用いて、生徒に課題の分解を行ってもらいました。そして、「これくらいの分解までは生成AIに人間は基本勝てない」としたうえで、「ネットに落ちていない生の情報(その地域特有の情報や、店員・顧客からの声など)を得て、『なぜ』を深掘りすること」が重要であると示しました。

以下に、生徒たちの感想文を一部シェアします。

今回の講演では、「なるほど」と感じたことが多かったです。自分の将来の夢も増えました!住みたいまちにするための課題解決方法は、インターネットに書いてあることではなく、自分のオリジナルが良いと分かりました。どんどん突き詰めていくことで、より課題を自分たち中学生で解決できることが大事だと学びました。これからの未来創造科がさらに楽しみになりました。

調べることや原因に対して何回もなぜ?と問うことが一番学びになりました。いつも一回で終わってしまうのでこれからは気をつけていきたいです。こんなに楽しい講演会は初めてでした。AIに負けない探究活動のやり方も勉強になりました。

自分ゴト化のところでSDGsの問題とかってたしかに身近に感じてないから、他人事だと思ってしまい行動に移せないと気がつけました!演習では掘り下げたり、アイディアを出すという探求の仕方を学び、想像力がまた広がり、視点も増えたので、今後の学習に生かしていきたいと思いました。さらにチャットGPTなどの生成AIに負けないためにも一次情報を進んで取り入れたいと思います。

これまでの講演の中でも一番?年齢が近く、持久走後の5.6時間目なのに全く眠たくなることなく話を楽しく聞くことができました 貴重なお話をありがとうございました!

※この記事は、学校の許可を得て作成しています。

私たちe-donutsは、これからも日本の公教育現場の様子や探究的な学び活動について発信していきます。

#いいね&フォローお待ちしています!