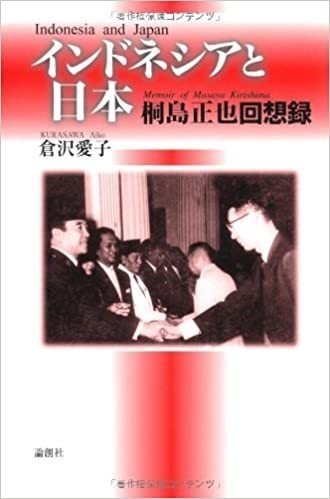

本の紹介3冊目:インドネシアと日本 桐島正也回想録(商社志望者、商社マンへのオススメ本)

「神鷲(ガルーダ)商人」を読んで、戦後の日インドネシア関係の虜になった桐島です。

今回紹介するのは、なんと、「ガルーダ商人」で主人公として描かれた桐島正也さんの商社マン人生@インドネシアの回顧録です。2011年に出版されました。

「ガルーダ商人」の著者の深田祐介と、桐島は暁星小学校の同級生という繋がりがあり、社会人になってから偶然の再会を果たしたところから、小説「ガルーダ商人」が誕生しました。

偶然にも、私と同じ苗字ですので、(勝手に)親近感を抱きます。

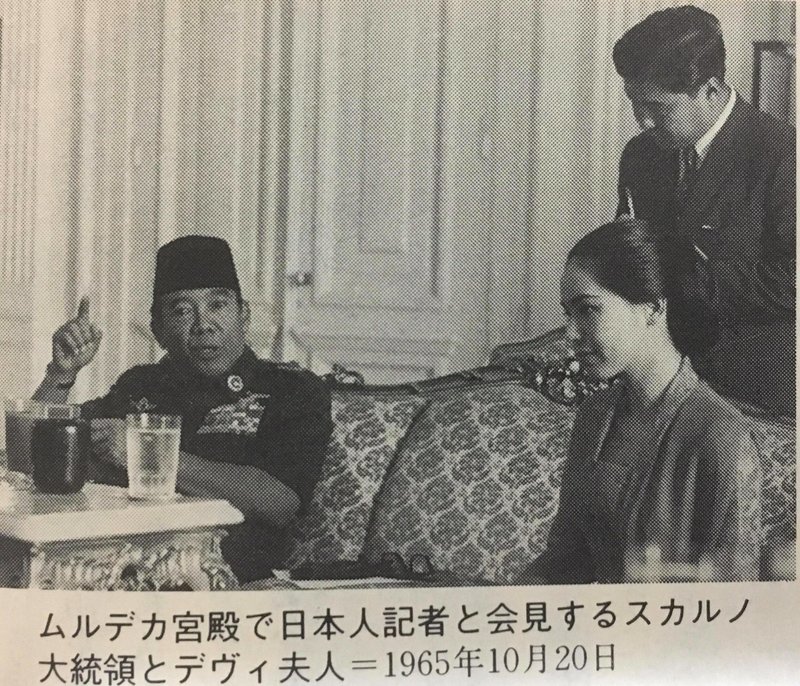

桐島正也は、デヴィ夫人をインドネシアのスカルノ大統領の夫人にした立役者でした。結婚前は、デヴィ夫人は、桐島の奥さんという設定になっていました。

スカルノ大統領とデヴィ夫人を一緒にしたのは島の功績

桐島の魅力は、その波乱万丈な人生と、国家や政治とは一線を画して善良なビジネスマンとして生き続けた「山っ気」の無さです。上司の意向にへいこらする小役人や、上を見て仕事をするだけの三流商社マンとは違うのです。

彼の人生は浮き沈みが激しいものでした。

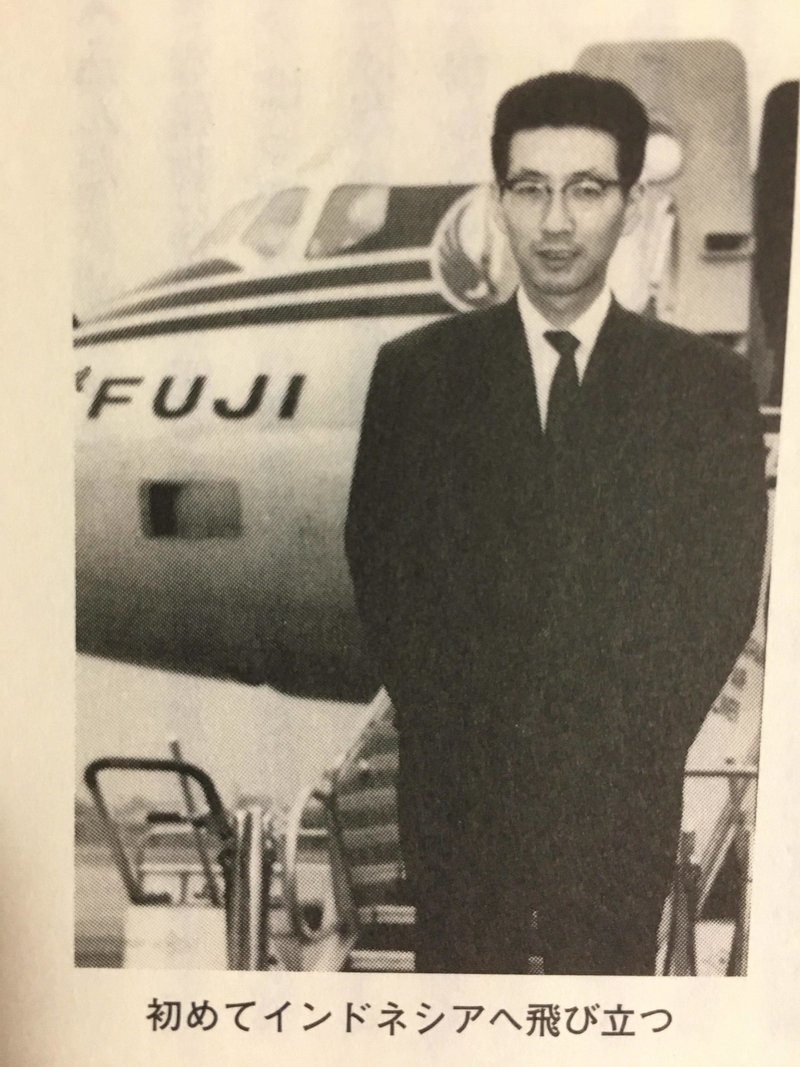

三菱の共同創業者の孫として育ち、成城学園から慶應大学へと進み、1950年代に自家用車を乗り回す生活をしていたエリートが、大学を中退して、大商社ではなく、無名に等しかった東日貿易に一本釣りされて未知の国インドネシアに飛び込み、会社を辞めて自分で事業を展開していく。

そして、その時代は、目をかけてくれていたスカルノ大統領の失脚(1966年)、その後政権を取ったスハルト大統領の開発政策により一挙に始まった日系企業進出(1960年代末)、その反動としての反日暴動(1974年)、アジア経済危機とスハルト政権の崩壊(1998年)、9.11以後激化した自爆テロといった、多くの事件によりインドネシアが揺れ動いた時代でした。

彼は、日系企業が進出した1960年代末においても、ジョブオッファーを多数受けた時も、断り一匹狼を貫いたのでした。

そんな桐島さんは、2011年のインドネシアの状況を、「50年のインドネシア滞在で一番苦しい時期」と表現しています。それは、韓国・中国などの新興国との競争に押されて、日本企業は大企業でさえも撤退や事業縮小を余儀なくされているためです。それを象徴する言葉が以下です。

昔インドネシア人の知人にこんなことを言われたことがある。

「日本人は、例えればインドネシアという川の底にある砂利だ。それに対し、中国人は苔、白人は岩だ。嵐がくれば、小砂利は全部なくなる。しかし岩と苔は、残る」

今日、日本とインドネシアの関係は深く、強いものとなり、日本人・インドネシア人を問わず両国の間に立って日々活躍しておられる方々は数知れない。しかしだからこそ、自分たちの関係が互いにとって、嵐の後になお残る苔むす岩になったのか、改めて省みることも無駄ではあるまい。

また、今の(2011年)インドネシアの経済状況を冷静に分析しています。

私は半世紀をこの国生きてきた。スカルノ大統領の時代、スハルト大統領の時代も、そしてその後の時代もすべてを見てきた者として言うのだが、今のインドネシアはこれまでで一番ひどいと感じる。経済は一見好景気に見えるが、一皮むけば銀行なども、どれほど大量の不良債権を抱えているか知れたものではない。物価はどんどん上昇する。毎日の食に困る人がたくさんいる一方で、すさまじい腐敗や汚職疑惑が連日のように報道される。私の住んでいるクバヨラン・バルにも、ある事件を引き起こした大富豪が住んでいる。事件は未解決のままだが、つい先日もお孫さんの誕生日パーティーがとある5つ星ホテルで開かれた。千人の招待客が招かれ、1回のパーティーで10億ルピアが使われた。

これだけひどい状況では、民衆が怒るのも当然である。この国は昔から汚職もあったし貧富の差も大きかったが、以前は報道が規制されていたため、多くの事情は民衆には知らされていなかった。知らなければやり過ごせることもある。今ではすべてが報道されるが、新聞を読むのが嫌になるほど、毎日のニュースがいちいち神経を逆なでするものになった。

当然世情は安定しない。しかも生半可に民主化をしたものの、国民の大部分は教育水準が低すぎて、民主主義は何なのか理解していない。昔のインドネシアは人件費が安いことが売りだったが、過去10年間で公定最低賃金が何度となく引き上げられた。現在、東南アジアに投資しようと真剣に考えている企業にとって、インドネシアの人件費は、隣国のタイなどにくらべて特に安いとはいえなくなってしまった。それでは労働力の質や社会環境がタイに比べて優れているかというと、はなはだ心もとない。しかも労働争議が頻久と起きる。残念なことだが、色々な意味で国としての魅力がすっかり色あせてしまった。(第6章 再びのジャカルタ P216~217)

50年間をインドネシアで生きてきた桐島氏の、現地情勢分析は、厳しいです。

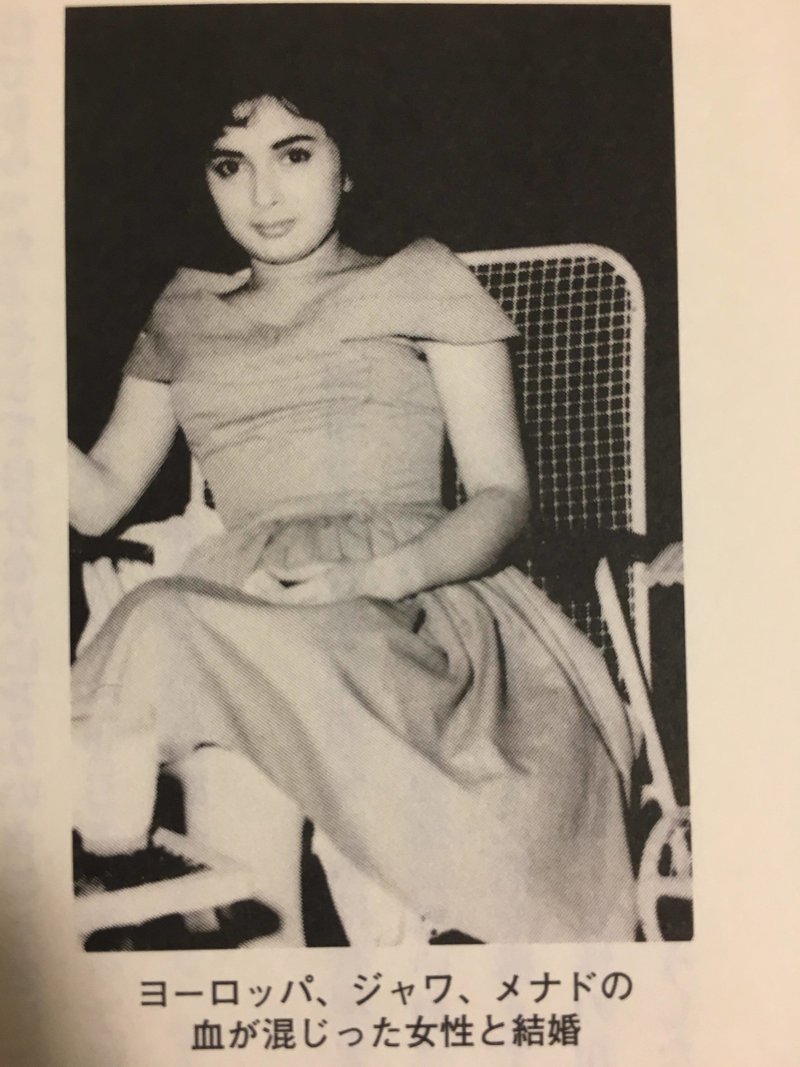

彼は、32歳(1963年)にして日本企業を辞職して、34歳(1965年)でインドネシア人の奥さんと結婚して、インドネシアで生涯生きていくことを決意しました。

そんな氏が愛するインドネシアに対する苦言は、真実味があります。

この小説は、商社マンになりたい人、現役商社マン、そして商社から独立を考えている人にお勧めです。

●なぜ、無名の東日貿易が、戦前から進出していた大手商社の伊藤忠、三菱商事、野村貿易より優位に商売ができたのか?

●なぜ、東日貿易を辞めて独立する決断に至ったのか?

●1965年の9.30事件の当時の雰囲気はどういったものだったのか?

●独立後にどのように事業をしてきたのか?(広告ビジネス、飲食、ライブハウス、ゴルフ場、病院等多数)

数々の疑問に対して、真摯な物言いで答えて下さいます。

私は、いままで、あまり昔の商社マンの伝記(特に海外経験)を読む機会がなかったので、全ての記述が新鮮でした。

See you soon.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?