本の紹介4冊目:東南アジア援助を考える(繁栄をわかりあうために)

御無沙汰しています。桐島です。

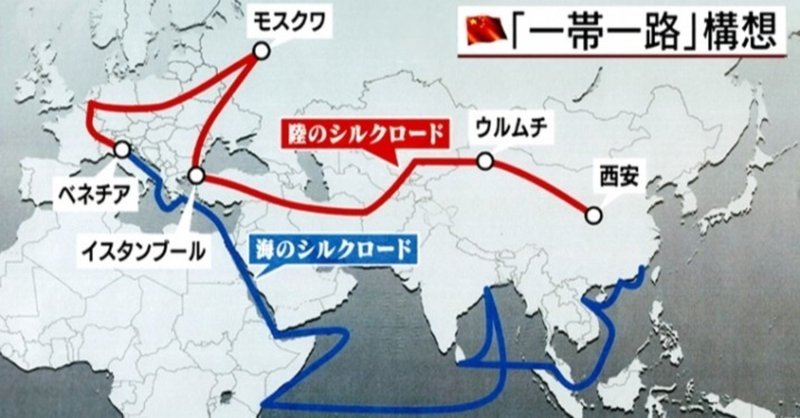

「一帯一路」構想をはじめとした中国の開発に興味があります。

今回紹介するのは、1973年発売の「東南アジア援助を考える」です。

1973年当時に、日本が中国の今後の国際開発をどう認識していたのかを示す貴重な記述がありました♪ これを見て先見の明に驚きました。

以下に原文通り引用します。

中国はこれからどう出るか

第五には、政治環境を含めて、中国の東南アジアに対する影響力をどう評価するかである。

中国の東南アジアに対する影響は、これまでは主として経済的なものより、政治的・思想的なものであった。東南アジア諸国の共産ゲリラ活動は、中共の思想的バックアップの下に「人民戦争」をたたかってきたことは明らかである。タイやビルマのように国境を接しているところでは、武器援助あるいは幹部の中共でのでの訓練などが与えられていたが、全体としては東南アジア諸国にとってそれほど大きな脅威ではなかったといえよう。1960年代は、インドネシアの共産党の壊滅もあって、中共の影響力は後退したとみられた。

1970年代における変化は、中国の国際社会への復帰と、それに続くアメリカおよび日本との間の外交正常化によって、中国の発言権が東南アジアにおいても増大するとみられることである。その影響力はこれまでのようなゲリラ活動の支援という形ではなく、正常な外交交渉・経済援助を通じて発揮されることになろう。

中国自身は一人当り国民所得が150ドル程度の後進国であるが、8億人の人口と持ち、世界第3位の軍隊をもつ強国の1つであることを忘れてはならない。中国が次の10年間、「自立更生」を旗印に経済発展の道を進むさいに、できるかぎり余力をさいて、東南アジア諸国の援助にふりむけることが当然予想される。その金額はけっして大きいものではないにしても、援助に対する中国の姿勢は、他の先進国とはまったく異なるものであり、全体の援助体制にも影響を与えることは当然考えられる。

中国における援助8原則というものがあるが、それによると、①援助は無償である、②その国の自立更生に役だつ、③援助に派遣された人びとはその国の人民とまったく同じ条件で働く、など、これまで発展途上国が先進国側に要求してきた条件を先取りしているのである。

現実に、アフリカでは、ザンビアの鉄道建設にあたり、多数の中共技術者はアフリカ人と同じ悪条件の下で働き、りっぱに完成させたという実績がある。

現在の段階では、今後中国がどのような援助体制をもって東南アジアにでてくるかについては不明である。しかし、東南アジアにおいて絶対的な経済力をもつ華僑との関係からいっても、長期的にみた中国の影響力はかなり大きいとみておかねばならない。

日本の東南アジア政策においても、こうした新しい要因を加味してその展望を行わなければならなくなっている。(P87~89)

今では、中国は「一帯一路」を旗印に、OECDのDACにも加入していないため、独自の援助を実施しており、東南アジアに対する援助は極めて巨額に上っているという現実があります。

こういった、将来の絵姿を、1973年時点で予想していた見通しの良さに驚いてしまいました。

たまには昔の本を読むのも、いいですね♪

See you soon.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?