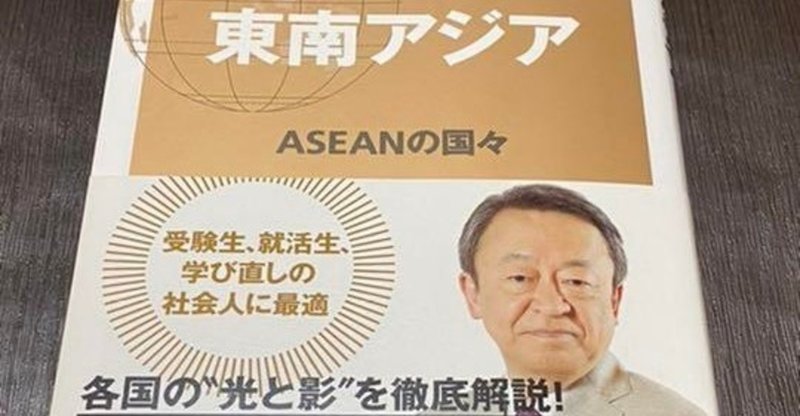

本の紹介2冊目:池上彰の世界の見方 東南アジア ASEANの国々

入門本好きの桐島です。

私は、池上彰さんの本が好きです。1994年から始まった「週刊こどもニュース」世代で、小学生の時に、放送を見て、親が本を購入してくれた記憶があります。読んだかはどうかは忘れてしまいましたが・・・(´・ω・)

また、その後は、『そうだったのか! 現代史』から始まる「そうだったのか!」シリーズが発売される度に、楽しみに読んでいました。

このシリーズは、1冊に詰め込まれた内容が豊富でお買い得でした。

疑問から始まる導入により、「そうだったのか!」と、ぐんぐん引き込まれました。

そして、今回紹介するのは、「池上彰の世界の見方 東南アジア ASEANの国々」です。2019年に発売されたばかりの本なので、ASEANのことを入門したい人にオススメの本です。

まず、1章で「日本との歴史」が触れられていて、その後は2章「ASEANとベトナム」、3章「シンガポールとマレーシア」、4章「インドネシア」、5章「タイとフィリピン」、6章「ポル・ポトとアウンサンスーチー」と各国の紹介になります。

池上さん独自のラインナップですね。「タイとフィリピン」というのは共通項がすぐには分かりにくいです。なぜ一緒に括っているんのしょうか?

この中でASEANですが、取り上げられていない国がどこか分かるでしょうか?

そう、存在感の薄い国2ケ国が取り上げられていないのです。分からない人は、ASEAN加盟国を復習して下さい。

というわけで、全てのASEANがカバーされていないものの、230ページでコンパクトに収まっています。東京学芸大付属高校への授業内容がもとになっています。

1章に「戦時賠償金から、ODAへ」が記載されていました。やはり、日本の東南アジアの関係は、戦時賠償金から始まったという説明を、池上彰さんも用いています。

やはり、1冊目で取り上げた神鷲(ガルーダ)商人は、日ASEAN関係の始まり、という本質的な箇所を捉えた秀作だったことを、再認識しました。

オススメなので、まとめを再掲します。

閑話休題

それでは、池上先生が、高校生向けに説明をすると、どういう説明になるか、抜粋します。

戦時賠償金から、ODAへ

現在ASEAN諸国は、経済が急成長しています。日本はASEAN諸国とFTA、つまり自由貿易協定を結んでいます。その中で、うっかり日本がASEAN諸国の経済的に協力して「共存共栄」を目指そう、と口にしようものなら、「日本は、再び大東亜共栄圏をつくろうとしている」と警戒されかねません。

ASEAN諸国と日本がお互いにいい方向で経済協力をしていこう、そして発展していこうという思いはよいのですが、日本がASEAN諸国の人々の中に「大東亜共栄圏」の悪夢が蘇ってくる可能性があるということを、私たちはしっかり理解しておかなければなりません。

日本の学校の授業では、太平洋戦争の時に日本が東南アジアで何をしたのか、詳しく教わりません。だから、みなさんが知らないのは仕方ない。でもシンガポールの人たちは、日本が攻めてきた時に虐殺が行われたことを知っています。

みなさんが、東南アジアの人たちと知り合いになった時に、太平洋戦争で日本が東南アジアで何をしたかを知らないと、さまざまなトラブルの原因になるかもしれない。これから社会に出ていくうえで、日本と諸外国の関係や歴史は、きちんと学んでおいた方がいいと思います。

第二次世界大戦で、日本は負けますよね。侵略を受けた東南アジアの国々と日本の関係は戦後どうなったのですか?

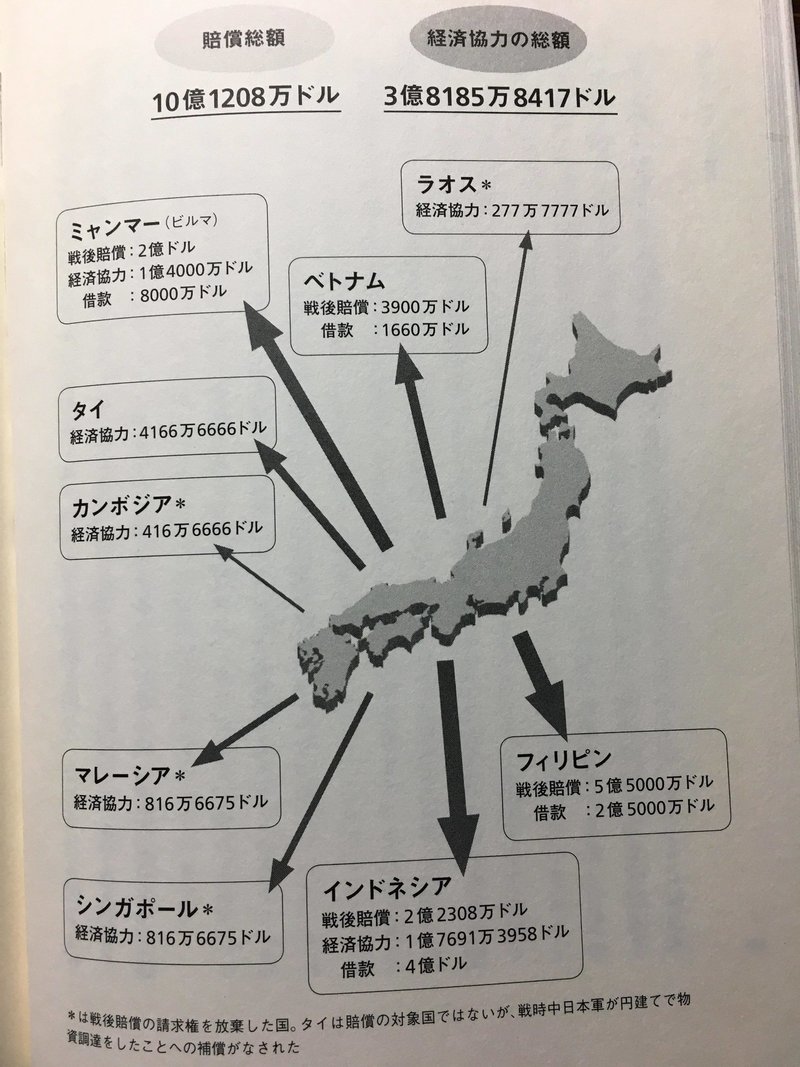

いい質問ですね。戦後、日本と東南アジア諸国がどういう関係になったのか。日本軍によって大勢の人たちが死んだのですから、国としてその償いをしなくてはなりません。日本は東南アジアの国々を占領したことに対して、戦後、賠償金を支払います。

たとえば、フィリピンを舞台に日本軍とアメリカ軍が激しく戦いました。フィリピンに迷惑をかけましたと、日本はフィリピンに5億5000万ドルの戦時賠償金を支払っています。

ベトナムに対しても同様です。インドネシア半島を日本軍が占領した。その賠償金として3900万ドルを支払いました。フィリピンとベトナムに対する賠償金は、サンフランシスコ講和条約に基づいて取り決められました。

また、インドネシアとビルマに対しては、個別の平和条約を結び、それぞれ2億2308万ドルと2億ドルを支払いました。たとえば、バリ島で最初の五つ星ホテルであるバリ・ビーチホテル(現イナ・グランド・バリ・ビーチホテル)は日本の戦後賠償金によって建てられたものなのです。

一方で戦時賠償請求権を放棄した国もあります。ラオス、カンボジア、マレーシア、シンガポールです。これらの国に対しては、経済協力として支援金を支払っています。その総額が、2327万7793ドル。経済協力は賠償金を支払った国にも行われていて、それを合計すると3億8185万8417ドルです。

戦後賠償から始まって、かたちを変えて今も続いているものがあります。それがODA(Official Development Assistance 政府開発援助)です。戦後日本は急激な復興を遂げ、高度成長を経てどんどん豊かになっていきました。豊かになった日本は、途上国である東南アジア諸国が発展していくために、さまざまな支援を行います。ODAで東南アジアの国々を支援していくことになるのです。

東南アジアの国々へ行くと、「日本の人たちの援助でつくられた橋です」とか「日本の人たちの援助でつくられた道路です」とかいう看板が日の丸と一緒に立っています。そういうものを目にすると、なんとなく私は誇らしい気持ちになるのですが、もともと日本の戦後賠償から始まったのだ、ということです。

日本の戦後賠償は、今ODAに替わっているとおっしゃいましたが、戦後賠償は全部払い終えているのですか?

はい、払い終わっています。日本は、戦時賠償金をかなり値切ったんです。終戦後しばらくは日本もとても貧しかった。だから、できるだけ賠償金を少なくしてもらおうとしたのです。

フィリピンの場合、要求額の10分の1ぐらいで妥結しました。でも、日本側にも後ろめたい気持ちがあったのでしょう。戦後賠償金は終わったけど、今後もいろいろ協力しましょうという姿勢を打ち出して、その後のODAへとつながっていったのですね。戦後、日本は東南アジアへと進出していくことになります。(1章 日本との歴史 P43~47)

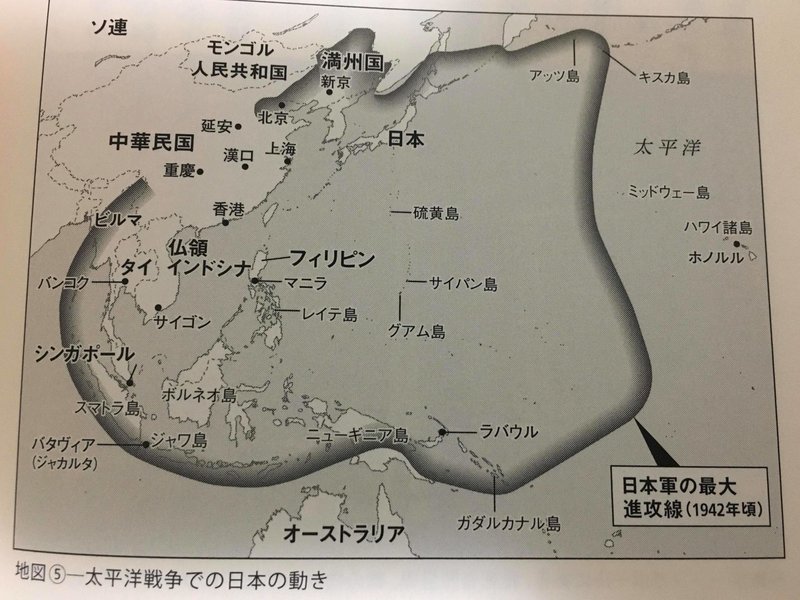

日本軍の最大進攻線(1942年頃)

池上先生の説明は、丁寧で、細かいところまで手が行き届いていますね。

ODAの話が少しだけ続くので、その箇所も引用します。

日本がODAを続ける理由

日本がODAで東南アジアの国々にお金を渡していますが、もしこのまま東南アジアが発展を続け、経済的に強くなってしまったとしても、日本は支援し続けるのでしょうか?

それはしないでしょう、当たり前のことですが。東南アジアでも、タイに行くと経済が急成長し発展している様子を目にします。先ほど、タイのMRT(地下鉄)の話をしてくれた人がいましたよね。実は、MRTも日本の援助によってつくられているのです。

ここまでODAとひとくくりに話してきましたが、日本のODAには無償協力、有償協力、技術協力の三つの種類があります。

無償協力とは、言葉どおり返済の必要のないお金をあげることです。日本は、無償協力はほとんどしていません。有償協力、つまり「低金利でお金を貸してあげますが、将来利息をつけて返してください」というのが、日本の基本的なやり方です。

そして、技術協力は日本の技術、技能、知識を伝え、その国の発展の担い手となる人材を育成することです。

ヨーロッパの国々からは、有償協力で貧しい国に金を貸しつけて、返せというのはおかしい。お金をあげればいいじゃないかと批判をされるのですが、あえてこの方法を取っているのは理由があります。実は、日本自身の経験に基づいているのです。

日本は敗戦後、世界銀行からの融資を受けて復興に取りかかります。1964年の東京オリンピックの時には、東名高速道路、名神高速道路、東海道新幹線などの社会的なインフラが世界銀行の融資によって建設されました。

つまり日本は世界銀行にお金を返さなければならない。だから、その後も一生懸命働いてお金を返すことができた。もし、ただでもらうと、返さなくていいのですから無駄遣いをしてします。返さなければいけないというプレッシャーがあるほうが、長期的に見てその国のためにはいいことなんだ、というのが日本の考え方です。

あまり知られていませんが、ASEAN諸国に融資したお金のかなりの部分がすでに戻ってきているのです。ASEAN諸国自体が経済的に発展すると、日本としてはODAを行う必要がない。現在では、ASEANへの援助を減らして、ODAの軸足を中東やアフリカに移しつつあります。

日本は世界でもトップレベルの借金大国だといわれています。それなのにODAで海外にお金を融資し続けるのはなぜですか?

これはよく聞かれる質問ですね。

日本には1000兆円を超える借金があって、毎年増え続けています。国民ひとりあたりにすると800万円をいわれて、一般家庭の家計で考えたら絶望的な数字じゃないかという議論も起こっていますよね。

でも一方で、この地球上にある先進国として責任を考えてみましょう。日本はどうして先進国になることができたのだろう。もちろん自国の努力の賜物ではあるけれど、先ほど話題になったファストファッションの工場の件でも明らかなように、途上国との経済格差を利用した貿易によって発展してきたことも事実です。だから、その国々を援助するのは日本の役目ではないかという考え方です。

そこには三つの理由があります。太平洋戦争が終わった直後、日本はとてつもない食糧危機に陥りました。餓死する人が出るほどです。アメリカからガリオア資金(占領地救済資金)やエアロ資金(占領地域経済復興資金)という緊急援助を受けたり、ユニセフからも援助を受けたりした。学校給食も世界からの援助によって賄われました。

私が小学校の頃、牛乳は贅沢品でした。学校給食には脱脂粉乳という、まずくて飲めないようなミルクが出されました。でも、それによってなんとか栄養を摂ることができたのです。

世界からの援助があったことで、戦後日本人は生き延びることができた。だから、今度は日本が貧しい国に援助するのは当然のことではないでしょうか。

ふたつめの理由は、先ほど言ったように、ODAで有償援助をした。でも、経済発展した国からはお金が返ってきています。一方的にあげているわけではないのです。

そして戦後、日本がなぜ経済発展したのかというと、インフラに大きな投資をしたからです。世界銀行の援助で、高速道路や新幹線をつくり、港湾を整備した。それによって日本経済の発展の基礎を築くことができたのです。これが三つめの理由です。

日本が東南アジアに対して行っているODAの多くが、端や道路などの建設にあてられています。それによって、東南アジアの国々の交通機関や流通システムが整備されます。社会的なインフラができることによって、東南アジア諸国の経済が非常に発展をしている。その結果、日本は東南アジア諸国に向けて多額の輸出ができるようになった。日本が行ったODAが成果をあげて、今や日本と東南アジアは貿易においても非常にいい関係ができています。(1章 日本との歴史 P54~58)

本文中には、上記の日本の戦後東南アジア諸国に対する賠償の図が記載されていますが、私も他の引用元を用いて作成したので、紹介します。

神鷲(ガルーダ)商人で取り上げた、インドネシアは803億円の賠償額ですが、それを上回るのは、フィリピン(1902億円)、ビルマ(1193億円)です。これらの国々と日本は今でも深い結びつきがあることが分かると思います。

それでは、東南アジア(ASEAN)入門したい方は、是非ともこの1冊を手に取ってみて下さい。

See you soon.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?