(加筆修正)エッセイ「クラシック演奏定点観測〜バブル期の日本クラシック演奏会」 第17回クラウス・テンシュテット指揮ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団来日公演1988年

エッセイ「クラシック演奏定点観測〜バブル期の日本クラシック演奏会」

第17回

クラウス・テンシュテット指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

来日公演 1988年

⒈ クラウス・テンシュテット指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

来日公演 1988年

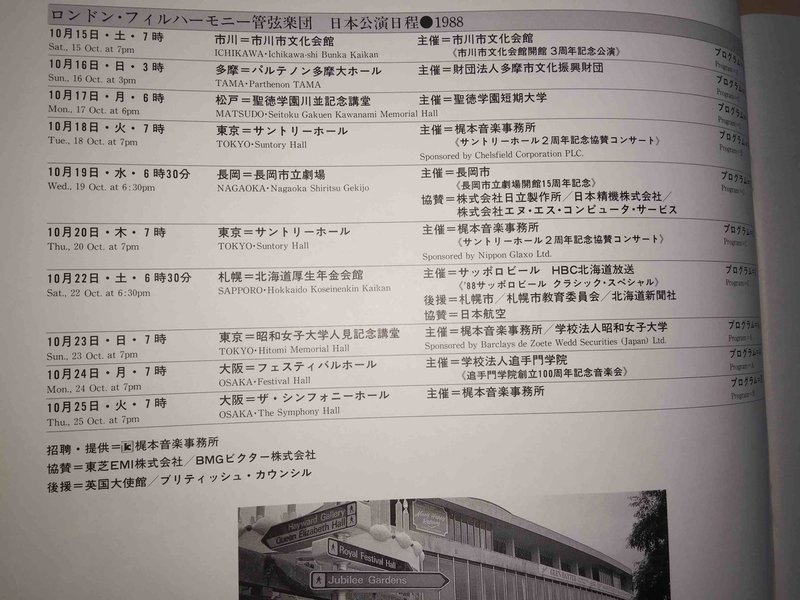

公演スケジュール

1988年

10月

15日 市川

16日 多摩

17日 松戸

18日 東京

19日 長岡

20日 東京

22日 札幌

23日 東京

24日 大阪

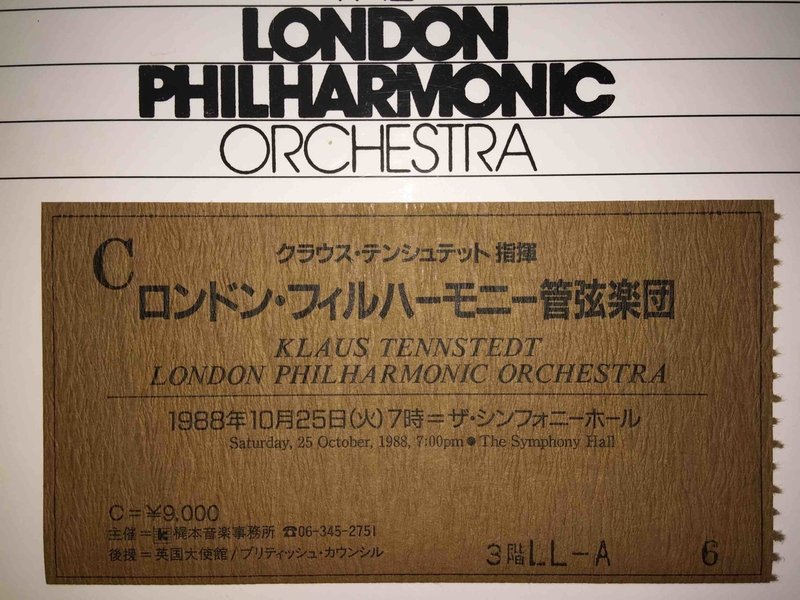

25日

大阪

ザ・シンフォニーホール

演目

ワーグナー・プログラム

歌劇「タンホイザー」より 序曲とヴェヌスベルクの音楽

歌劇「リエンツィ」序曲

楽劇「神々の黄昏」より

ジークフリートのラインへの旅

ジークフリートの葬送行進曲

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲

指揮

クラウス・テンシュテット

レナード・スラトキン

チェロ

堤剛

※筆者が購入したチケット

テンシュテットといえば、何よりもマーラーであり、さらにこの当時は、カラヤンの後継者候補の筆頭に名前が上がっていた。

その後、癌で倒れたということが伝わると、来日公演を見逃したことを大いに悔やむ人が多かった。

ところが、そのテンシュテットが病気を克服して再来日するというので、これは聴きに行くしかない、という感じだった。

だが、この公演は、いつ何時、テンシュテットの体調が悪くなって、キャンセルになるか、最後まで不安だった。同行する指揮者が当時人気の高かったスラトキンであり、結局は単独公演になるのでは?という心配は最後まであった。

その証拠に、この公演のパンフレットは、極めて異様なことに、どの日程をどちらが指揮するのかが、明記されていないのだ。

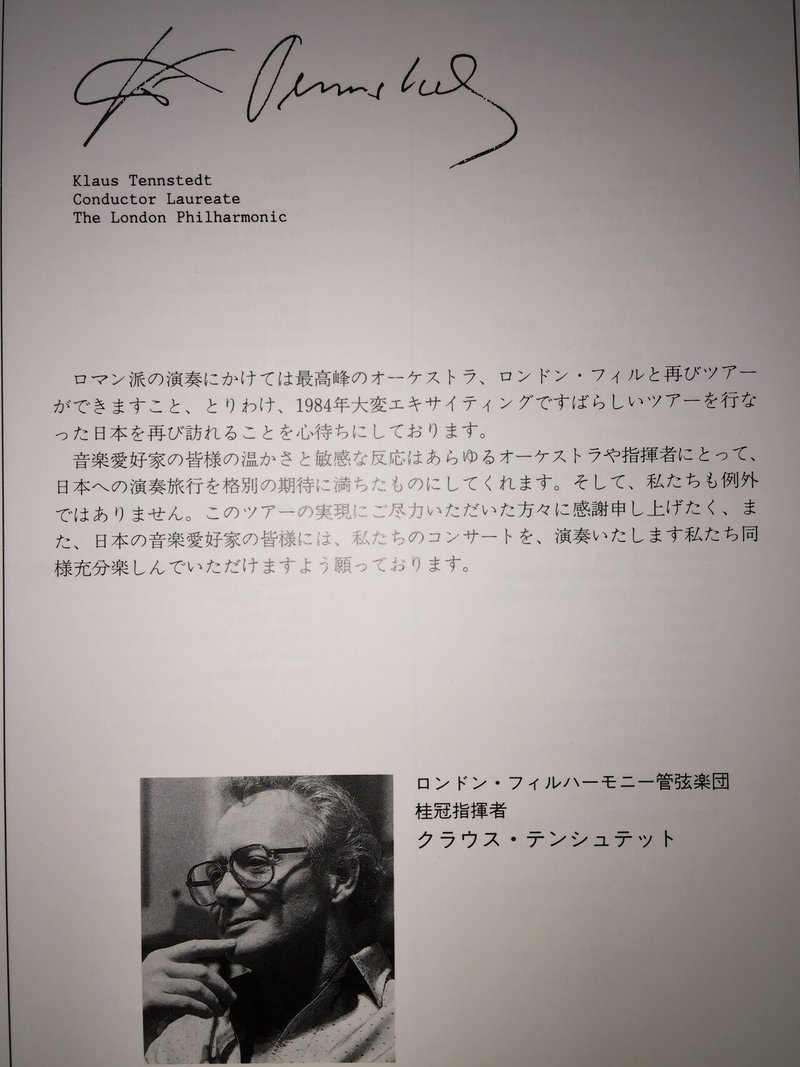

※公演パンフレットより

だが、結局は杞憂に終わり、無事にテンシュテットのコンサートを聴くことができた。

筆者が聴いたのは、オール・ワーグナー・プログラムだった。同じ演目を含むベルリン・フィルとの管弦楽曲集のCDを聴いてからコンサートに行ったので、テンシュテットの実演と録音の差もはっきりわかり、興味深かった。正直、このワーグナーの録音ではそれほど魅力を感じなかったのだが、実演は全く違った。ワーグナーの管弦楽曲の実演を、これまでそれほど聴いたことがなかったせいもあるのだが、テンシュテットの指揮したロンドン・フィルのワーグナーの響きは、分厚く豊かな響きと、とことんロマンティックなメロディー、まさにドイツロマン派の精華、という印象だった。これぞドイツのワーグナー、というテンシュテットの演奏は、かつてのドイツの指揮者もかくや、という指揮ぶりだった。

特に驚いたのは、「タンホイザー」ヴェヌスベルクの音楽だ。ここで聴いたそれは、ワーグナーの音楽への先入観をくつがえすような、活気ある熱狂というもので、まるでワーグナーというよりラヴェルを思わせる洗練と乱痴気騒ぎを再現するものだった。その熱気ある演奏を生み出したテンシュテットも、これまでCDで聴いていた印象とは違い、まさしくカリスマ的なもので、その指揮がオケをいやが上にも煽り、最大限の活気を導き出す力を持っていた。

※公演パンフレットより引用

1)金子建志による曲目解説より

《『ジークフリートのラインの旅』は(中略)

テンシュテットがベルリン・フィルと入れたレコードでは、定石通り夜明けで始まるものの、頂点でジークフリートの主題を雄大に奏する部分をカットして(中略)

終わり方も華やかにクレッシェンドする通常のコンサート用エンディングをを採らず、バス・トランペットが呪わし気に奏する『ラインの黄金のファンファーレ』をブリッジに、葬送行進曲へと直結させている。》

2)不死鳥テンシュテット讃(諸井誠)より

《マーラー交響曲シリーズの掉尾を飾る《第8番 千人の交響曲》のレコーディングが行われたのは1986年のことだが、これは実に素晴らしい演奏であり、録音だった。オーケストラ、コーラス、独唱者等を含む巨大編成の演奏としては、レコーディング史に残る画期的成功例と言えるだろう。

(中略)

声帯の癌とのことで深刻な病状が伝えられ、再起不能とも囁かれたテンシュテットだが、驚いたことに、不死鳥のように蘇り、今年に入って急速な回復が伝えられ、ようやくファン待望の再来日まで漕ぎつけたのである。》

《ワーグナー:管弦楽曲集(2CD)

テンシュテット/ベルリン・フィル

1980~83年デジタル録音。最後の来日公演におけるLPOとの名演が語り草となってるテンシュテットのワーグナー。このCDでは世界屈指の機動力集団BPOが相手とあって、聴き応えも十分。ワーグナーの魅力を堪能させる最高級のアルバムに仕上がっています。

CD1

■『ワルキューレ』~ワルキューレの騎行(第3幕への前奏曲)

■『神々のたそがれ』~夜明けとジークフリートのラインへの旅

■『神々のたそがれ』~ジークフリートの死と葬送行進曲

■『ラインの黄金』~ヴァルハラ城への神々の入城

■『ジークフリート』~森のささやき

■『ワルキューレ』~ヴォータンの告別と魔の炎の音楽

CD2

■『タンホイザー』~序曲

■『リエンツィ』~序曲

■『ローエングリン』~第1幕への前奏曲

■『ローエングリン』~第3幕への前奏曲

■『ニュルンベルクのマイスタージンガー』~第1幕への前奏曲

クラウス・テンシュテット(指揮)ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1980~1983年デジタル録音》

⒉ テンシュテットという指揮者と、マーラー

ちなみに、ワーグナーのCD録音では、テンシュテットとベルリン・フィルの相性の良さも語り草となった。カラヤンの録音で聴くベルリン・フィルのワーグナーが洗練の極地であるのと対照的に、テンシュテットの指揮ではベルリン・フィルがドイツの伝統的な音をストレートに鳴らしている印象だ。つまり、テンシュテットの指揮で聴くベルリン・フィルは、良くも悪くもフルトヴェングラーの昔に戻るのではないだろうか、という期待が持たれていたのだ。

このことについて、カラヤン自身はどう思っていたのだろうか? そのことは、後日読んだカラヤンの伝記の中で次のように語られていて、実に面白い。

※引用

《カラヤンは候補者としてメータ、小澤、テンシュテットの名前を挙げた。この三人の中でカラヤンが最も興味を示したのは、つきあいが最も新しいクラウス・テンシュテットだった。彼はテンシュテットが一九七八年にロンドン・フィルハーモニー管弦楽団と録音したマーラーの交響曲第1番に魅了され、会いたいと連絡した。テンシュテットはこの招きに感激すると同時に不安になり、酒をあおって出かけた。カラヤンは彼の酩酊状態を気にしなかった。二人は意気投合し、テンシュテットはすぐにベルリンフィルとの録音を勧められた。》

(リチャード・オズボーン 著 木村博江 訳 『ヘルベルト・フォン・カラヤン』下巻 p.338)

このように、カラヤンもテンシュテットの才能を認めていて、もしかしたら自分の後継者に望んでいた可能性は否定できない。今となっては想像するしかないが、テンシュテットが健康を取り戻して、カラヤンの辞任後のベルリン・フィルを率いていたら、どれほどものすごい演奏を繰り広げてくれたことだろう。少なくとも、アバドが引き継いだ後のベルリン・フィルの、すっきりと整理された響と豊かで明朗な歌心に満ちた演奏とは、真逆なロマンティックな演奏だったことは間違いないだろう。

そういう演奏を、テンシュテットは特にマーラーで聴かせている。

マーラーを軸に、テンシュテットとアバドを比較するとき、その音楽性が全く線反対だということは明らかだ。

中でもわかりやすい比較は、名演の誉れ高いマーラーの第8番だ。

※公演パンフレットより、マーラー8番の録音セッション風景

テンシュテットのマーラー8番は、この大曲の録音盤の中でも必聴の一枚だ。それというのも、この曲は実演ではもちろん、録音セッションであっても膨大な編成をまとめ上げるのが困難だ。そもそも、曲自体の構成が第1部と第2部とに分かれていて、全体のまとまりを作るのが非常に難しい。朝比奈隆などは、インタビューの中で「第1部だけでいいのではないか?」とまで言っているぐらいだ。その難曲を、テンシュテットはあくまでもヒューマニズムのドラマとして格調高く、温かい響きで統一する。マーラーの8番でこれほど心温まる演奏は珍しい。

対するアバドの8番は、これまたいかにもアバドらしく、全体のバランスが極めて見通しよく、すっきりと整理され、難解なはずの楽曲内容が、実に耳障りよく響いてくる。巨大な編成もなんのその、アバドの指揮するオペラ録音のように各声部が明らかに浮き上がり、巧みに絡み合い、第1部と第2部の接続にも説得力がある。

このアバドとは対照的な指揮者であるテンシュテットが、ベルリン・フィルを率いる姿を見てみたかった、とつくづく思う。

なお、テンシュテットがロンドンフィルと録音したマーラーのうち、セッション録音のものでは8番のほか、2番の真摯な祈りの響きや、5番の耽美的な音楽も素晴らしい。テンシュテットのマーラー交響曲全集は、20世紀のマーラー演奏を代表するセッション録音だったと言える。

土居豊:作家・文芸ソムリエ。近刊 『司馬遼太郎『翔ぶが如く』読解 西郷隆盛という虚像』(関西学院大学出版会) https://www.amazon.co.jp/dp/4862832679/