善行も罰せられる-世界平和女性連合(旧統一教会関連団体)に対する日本での信じ難い迫害(Bitter Winter に掲載された記事)

旧統一教会の友好団体や関連団体が開催するイベントに登壇し、旧統一教会を支持する記事や論文も執筆するマッシモ・イントロヴィニエ(Massimo Introvigne)氏が、自身が編集長を務める Bitter Winter(CESNUR(Centro Studi sulle Nuove Religioni / Center for Studies on New Religions)、新宗教研究センター)のオンライン雑誌)に表題の記事を掲載しています。お時間があれば、目を通してみてください。

この記事では世界平和女性連合(Women's Federation For World Peace)について述べられていますが、以前の記事(白書)では天宙平和連合(Universal Peace Federation)について同様の議論が展開されています。

(Google 翻訳)

旧統一教会の友好団体や関連団体は教団から独立して活動しているといつも主張するようですが、3年前に全ての NGOs、天宙平和連合、世界平和女性連合、世界平和統一家庭連合、他が天の父母様聖会(現時点では親会社(持株会社)というよりも多岐にわたる友好団体や関連団体を束ねるブランドのようなもの)の傘下に入ったわけですから、旧統一教会とその友好団体・関連団体は同じ穴の狢であると理解するのが自然ではないでしょうか。

尚、表題の記事でマッシモ・イントロヴィニエ(Massimo Introvigne)氏のインタビューに応じている堀守子氏(小山田秀生 第4代・第9代日本教会会長と岸本儀子 世界平和女性連合日本支部初代会長(43双)の長女)は、2016年から世界平和女性連合の日本支部会長を、2023年から世界平和女性連合の世界会長を務めていらっしゃいますが、夫君は堀正一アジア太平洋2圏域(海洋圏)大陸会長(東京大学の学生として初めて伝道された堀信義氏と広岡きくゑ氏(43双)の長男)です。ご夫婦とも由緒正しい祝福二世でいらっしゃいますが、親子喧嘩(存命中の息子さん達は全員追放)・兄弟姉妹喧嘩で(庶民感覚では)家庭が荒れている教祖・総裁一家を除き、家庭を重んじる世界平和統一家庭連合(旧統一教会)において、家系はプラスに働くようです。

The time has come to bequeath God’s will to the second generation. My oldest daughter, Moriko, whose husband is Hori Masaichi, became the president of WFWP-Japan in April this year. My wife, Noriko, used to be president of that organization. My daughter is inheriting that and is inheriting what my wife could not do. Thinking about that aspect of it, I think we should give more opportunities for members of the second generation to be active. In the family, having a tradition of hoondokhae is important. For parents and children to become one based on God’s word is necessary. We realize we are giving life through God’s word.

True Peace Magazine (September 2016) Page 41

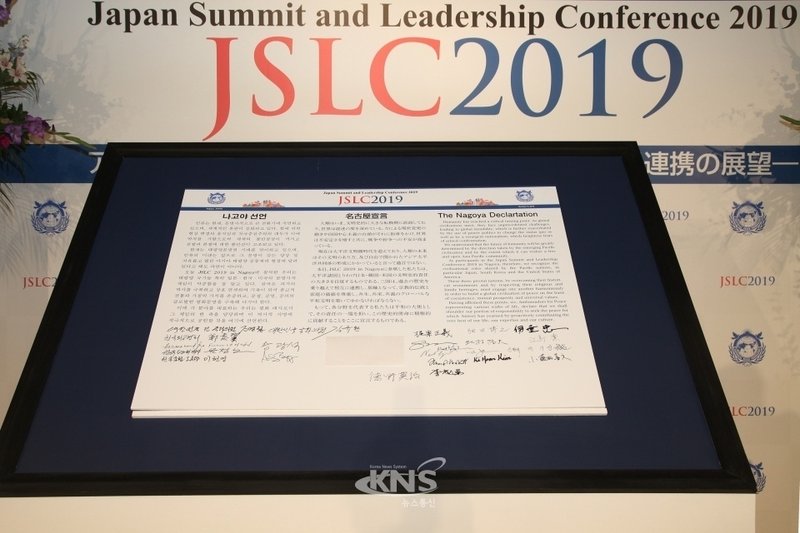

尚、下記に引用した写真においても、友好団体・関連団体と旧統一教会との関係は自明です。

写真(右から)

堀守子 世界平和女性連合 日本会長(当時)

徳野英治 日本教会長(当時)

細田博之 衆議院議員

文妍娥(ムンヨナ)世界平和女性連合 世界会長(当時)

梶栗正義 国際勝共連合会長・天宙平和連合(UPFジャパン)議長

世間を騒がせている昭和の亡霊のうち、ジャニーズ事務所については、喜多川姉弟(喜多川擴(きたがわひろむ、John Hiromu Kitagawa)氏と藤島(喜多川)泰子(ふじしま(きたがわ)やすこ、Mary Yasuko Kitagawa)氏)が育てたタレントやアーティストの歌唱やダンスや演技がどれだけ素晴らしくても、災害時の社会貢献活動等がどれだけ立派であっても、ジャニー喜多川氏の生来の性癖と70年以上に渡る犯罪によって、タレントやアーティストが所属する会社は風前の灯火となりました。故人に口なしとはいえ(遠い将来に再評価される可能性は否定しませんが)現時点では稀代の犯罪者です。

旧統一教会およびその友好団体と関連団体を取り巻く状況をジャニーズ事務所を取り巻く状況と同じように眺めている(旧統一教会に関わる全ての話題を否定的に捉えている)一般市民は少なくないと思いますが、当事者および(マッシモ・イントロヴィニエ氏を含む)シンパの考えは全く異なるようです。銃撃事件の発生から1年3ヶ月が経ちましたが、岸田政権は英断を下すでしょうか...

「原理運動の研究」46年ぶりに再刊

旧統一教会問題をいち早く追及 故 茶本繁正 著

2023/10/10

宗教法人法に基づく解散命令が現実味を帯びてきた世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を早くから追及したジャーナリスト茶本繁正の著作「原理運動の研究」が、ちくま文庫から再刊された。1977年に晩聲社から初版が出て以来46年ぶり。同じ問題を追ってきたジャーナリストで元参院議員の有田芳生が新たに解説を寄せている。

茶本は29年大分県に生まれ、2006年に76歳で死去。少年時代に海軍甲種飛行予科練習生(予科練)に志願し、「本土決戦」に備えた特殊潜航艇「蛟竜(こうりゅう)」の搭乗員として呉市の倉橋島で敗戦を迎えた。戦後は60年からフリーの物書きになり、統一教会の代名詞だった「原理運動」をいち早くペンで追及しただけでなく「原理運動を憂慮する会」の発足を呼びかけた。

本書は67年の朝日新聞記事で「親泣かせの『原理運動』学生間に広がる学業放棄や家出」と初めて報じられた若者に対する洗脳の問題から切り込んだ。新聞・雑誌、国会議事録などを渉猟し、脱退者と家族らに取材し「原理」の暗部を暴いていく。朴正熙(パクチョンヒ)時代の韓国政府による対米政界工作が発覚した不祥事(コリアゲート)を米下院フレイザー委員会が調査した時期とも符合し、現在あらためて浮上した日韓の政界との癒着にも言及していた。

茶本の仕事のバックボーンには戦争体験があった。多くの大学に浸透していた「原理」に疑うことなくのめり込んだ若者たちが、特攻隊員として死をも恐れなかった昔の自分と重なった―と書き残している。

有田は「(本書が)ちくま文庫でここに再刊されたことは、統一教会問題の宝庫が蘇ったことでもあり、(元首相)安倍晋三銃撃事件以降の報道がいかに核心に迫っていないかを知ることにもなるだろう」と解説を寄せている。茶本には700ページを超える「増補合本 原理運動の研究<資料篇Ⅰ・Ⅱ>」などの仕事もあって、こちらも再刊が待たれる。文庫版「原理運動の研究」は270ページ、924円。=敬称略(客員特別編集委員・佐田尾信作)

「原理」に迫った先駆者 戦争体験、現実に重ね合わせ

【考える】客員特別編集委員 佐田尾信作

2022/12/15

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡る問題は古くて新しい。ジャーナリストの茶本繁正が1977年に世に問うた「原理運動の研究」(晩聲社)が書籍による告発の先駆けではなかろうか。その人の名は忘れられた感もあるが、原理運動とは当時の統一教会の代名詞であり、数年で資料編を含め4冊のシリーズを書き上げた。いずれも今では入手困難で、筆者も図書館で借りて通読したところ、霊感商法だけでなく日韓両国での政界工作まで、今日に至る諸問題を全て明るみにしている。その先見の明には驚くほかない。

茶本は29年大分県に生まれ、2006年に76歳で亡くなった。少年時代に海軍甲種飛行予科練習生(予科練)に志願。だが、乗り組む機体はもはやなく、特殊潜航艇「蛟龍(こうりゅう)」の搭乗員つまり海の特攻隊員として倉橋島(現呉市)で敗戦を迎えたという。戦後は早稲田大を卒業し、出版社勤務などを経て60年からフリーの物書きに。原理運動を筆鋒(ひっぽう)鋭く追及しただけでなく、早大総長を務めた村井資長らとともに「原理運動を憂慮する会」発足を呼びかけた。

「原理運動の研究」によると、この問題に雑誌記者の茶本が関心を抱くのは「人参茶」の不自然な輸入急増を知った74年だ。翌年「合同結婚」を巡って信者の父母たちが声を上げ、取材を進めるほどに疑惑は膨らむ。77年には被害者父母の会の人たちを集めた座談会を開き、やりとりを著書に50ページにわたって収録。「子どもが帰ってこない」「帰らせても教会に戻せと家で断食する」といった悲痛な叫びに満ちている。にもかかわらず、原理運動が浸透しつつあった日本の大学では大半の学生が無関心だと嘆いてもいた。

茶本の仕事のバックボーンには何があったのだろうか。著書「獄中紙『すがも新聞』」(晩聲社)のあとがきによると、かつての自分は死を恐れなかった、「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず」は旧日本軍だけの「道義」だとは知る由もなかった―と振り返っている。何ら疑うことなく原理運動にのめり込む信者の若者たちが、判断力もないままに戦争に加担した昔の自分と重なったのである。

「すがも新聞」は占領下の東京・巣鴨拘置所に収監されていたBC級戦犯たちが内部で編集、発行していた。朝鮮戦争が勃発すると、日本人の心の奥底には「好戦癖」の残滓(ざんし)があると批判し「ノーモア・スガモ」を呼びかける反戦の論調を打ち出している。茶本は編集部員だった人物からバックナンバーを託され、解説を付けて全貌を明らかにした。

この出版に協力した元日本平和学会会長の内海愛子は「テーマは違うけれど全ての仕事に茶本さんの戦争体験が反映されていたのでしょう」と思い返す。「憂慮する会」の活動も共にした。「長い時間をかけて取材し分析する人でしたから、皆から全幅の信頼を置かれていました」

この秋、筆者は東京都東村山市の茶本宅を訪ね、妻裕里(旧姓三重野)に話を聞く機会を得た。夫の書斎には今も自著を含む蔵書や取材資料が納まり、予科練時代の写真が飾られていた。

裕里にも試練の時代がある。あの日、広島第一県女(現皆実高)の生徒だった彼女は原爆から難を逃れたが、広島一中(現国泰寺高)の弟杜夫を失う。戦後はダム湖に沈もうとする樽床(現広島県北広島町)で小学校教師を務め、やがて上京して勤めた出版社で茶本と労働争議の同志に。そして人生の同志となって彼の仕事の理解者となるのである。

93歳の裕里はしゃきっとした物言いで「統一教会が押しかけてくるんじゃないかと、隣のおうちに逃げ込めるよう頼んだんだけど何もなかったの」。一方で「この問題はぎりぎりまで追い込んでいたのに解決できなかったのよ」とも漏らす。旧統一教会を巡る被害者救済法は成立したものの、これで万全だと考える当事者や識者はいそうにない。あらためて戦後政治が問われているように思えてならない。(文中敬称略)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?