1984

レベッカ愛(NOKKO愛)を暴走気味に語ったこともあったけれど。

私が最も音楽に狂っていたのは、レベッカにハマるずっと前のことでした。

中学1年から2年にかけての、中二病まっさかりな時期。(当時は「中二病」なんて言葉はありませんが)

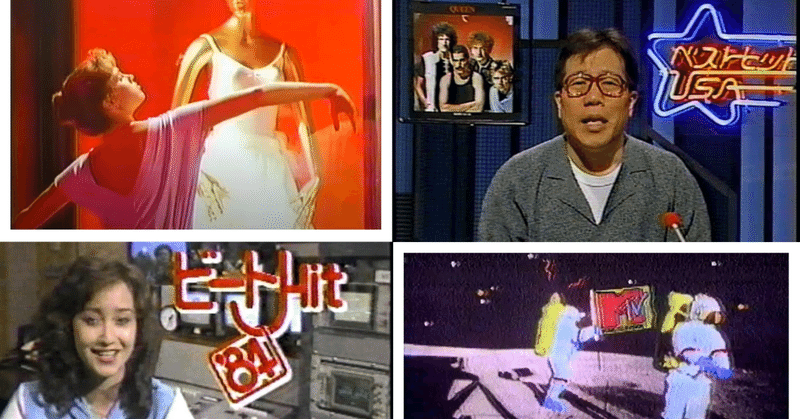

日曜深夜に放送の MTV を観るようになって、洋楽にハマったんですよ。

今では「80年代」と懐古的に呼ばれる時代の音楽(おもに英米系)ですが、私にとっての「80年代」は、1984年という一瞬に近い時間のことです。

そのとき中学1年生だったから私にとって 1984年が特別なのか。

それとも、1984年という特別な年に私がたまたま中学1年生だったのか。

今の私は、後者だと思っています。

長年の間、ANAのフライトに乗るときの唯一の楽しみは、小林克也の『ベストヒット USA タイムマシンスペシャル』を観ることでした。

80年代の楽曲を懐かしむ以上に、小林克也がどの曲を選ぶのか予想するのが楽しいのです。

なので、プログラムは敢えて見ずに、次に何が来るのかワクワクしながら、「うわっ!その曲もってくる!?さすがわかってるなー小林克也!」

と、機内のモニターに向かって叫ぶ人を見たことがあるなら、それは私です。

小林克也といえば、伊武雅刀らとともに『スネークマンショー』の “中の人” ですが、そんな話はさておき。(そんな話がわかる人と飲みに行きたい)

彼は、最新のヒットチャートよりも昔の曲を掘り起こすことにこだわった人だと思っています。

彼が振り返るのはおもに 80年代で、なかでも 1984年を特別な年と位置づけているのが窺えます。

『タイムマシンスペシャル』で小林克也が選ぶ曲は「80年代っぽさ」が滲み出ているものばかりです。ひとことで言えば「ダサかっこいい」。

音楽性だけでなく、ファッション、プロモーションビデオ (PV) の作り、楽器の見せ方など、一目で 80年代とわかるテイストというものが存在します。

ガサツな 70年代と洗練されてきた 90年代の間に位置するからでしょうか。

小林克也が選んだ 1984年の曲たちを集めてみたくなりました。

まずは、ミーハーバンドの代名詞 Duran Duranの『The Reflex』

ダサかっこいいでしょ?

あの頃のバンドってやつは、ヴォーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードが揃ってなきゃダメでしたね。

前髪たらしたジョン・テイラー。お化粧が濃ゆーいニック・ローズ。

当時の音楽雑誌は、好きなミュージシャントップ 10(たぶん女性投票)にDuran Duranのメンバーが 4人入っていました。

お次は、ドイツのバンド NENAで『Just A Dream』

やっぱりバンド然としていますね。そしてやっぱりダサかっこいい。

デビュー時はドイツ語で歌っていましたが、英語で歌うようになってから MTV に出てワールドネームになりました。

ドイツ駐在時、晩年の NENA のライブを観に行き、ヴォーカル(ネーナ)が昔のまんまで感動したなぁ。

TOTO『Rosanna』

トイレの会社ではありません。

TOTOは 80年代に限定されない定番なので、ベタな選曲ではありますが、PVがいいんですね。

シンシア・ローズとパトリック・スウェイジ。

のちに『ダーティ・ダンシング』という映画に出演することになる二人ですよ。

'Til Tuesday『Voices Carry』

若かりし頃のエイミー・マン(当時 24歳)、かっこいいと思いませんか。

これぞ 80年代の音楽性。

ドラマティックな PVも 80年代っぽくていいなぁ。

Bronski Beat『Smalltown Boy』

あの時代に、堂々とゲイを表明するバンドがいた UKってやっぱり面白い国だと思います。

しかもこの PV、憧れの男子を遠くから眺める少年が、告白しようとしたら気味悪がられて殴られる、みたいな。

せつないわ。

ゲイバンドといえば外せないのが Frankie Goes To Hollywood『Relax』

これも UK発。

この曲はさすがに過激すぎて発禁になりました。

当時中1だった私には歌詞の意味が理解できず、発禁になる理由がわかりませんでしたが、PVを観ればなんとなく察しがつきますね。

Sade『Smooth Operator』

古臭くてオサレ。これも 80年代の UKっぽいテイストですね。

往年の五輪真弓が降りてくるのは私だけだろうか。

あるいは妖怪人間ベラか。

同じ 1984年、USAではこんなバンドが・・・

The Go-Go's『Head Over Heels』

ダサい?

でも嫌いじゃないゾ。

こういうのがのちのプリンセス プリンセスになったと思えばこそ。

The Style Council『Shout To The Top』

UKを代表するシンガーソングライター、ポール・ウェラーが 1984年にこんな曲を書いて歌ってた。反体制丸出しですね。(サッチャー政権批判?)

これをダサいとみるかスタイリッシュとみるか。

音楽的には佐野元春に影響を与えたようです。

最後は、1984年のインストゥルメンタルの最高峰を。

Jan Hammer『Miami Vice Theme』

刑事ドラマのオープニングがビルボードの 1位になるとか、中2の私には衝撃だったなぁ。

それって『太陽にほえろ!』のチャーラッチャ~ってやつがザ・ベストテンの1位になるようなもんでしょ?

以上、10曲。

誰でも知ってそうな曲は外したつもりですが、80年代を愛する人にとっては全10曲が「知らいでか!」と言いたくなる曲たちでしょう。

むしろ、「なんで〇〇が入ってないのよ!?」とか言われそうですね。

1984年をピークに、私は徐々に洋楽から遠ざかっていきました。

それ以降の音楽は何がダメだったのか。

あの頃の PV をあらためて観て、思いました。

80年代前半までは、各メンバーがちゃんと楽曲を演奏してる感があったんですよ。

主役がギターからキーボードに移りつつある時代だったようにも思われますが、ヴォーカルの存在は “メンバーの一人” でしかなかった。

また、PVが全メンバーの演奏をしっかり見せていました。

今どきの集団ダンスみたいな動画とはまったく違います。

あと、メロディーラインがきちんと主張していたこともあるでしょうか。

耳に残るギターやピアノの旋律、歌いたくなるメロディがあった。

ヒップホップやラップ音楽の良さもわかりますが、どうしても邪道に感じてしまうんですよね。

世の中には 70年代が好きな人、ビートルズやローリング・ストーンズ、さらに遡ってオールディーズのファンなど、それぞれがアツい思いをもっています。

かたや、90年代や 00年代ってどうなんだろう。そこまでアツいものはあるのでしょうか。

私は、歌が上手いだけの “歌手” や、かっこいいダンスや、妙に洗練されたPVにあまり魅力を感じないんですよ。

ここで紹介した 1984年の曲たちには、ストレートな政治批判、性愛的倒錯、社会への反発、若さの迸りみたいなものがあります。

80年代とは、人類最後の青春時代なのかもしれませんね。

(追記)

大事な曲が漏れていたので、追加します。(アキラさん、ありがとう!)

YES『Owner of a Lonely Heart』

UKが生んだプログレッシブ・ロック。

70年代を知る人からすれば「これがプログレ?」となるかもしれませんが、

Beat HIT '84でセーラ・ロウエルは、この曲が一番好きだと言っていましたね。(☜ 40年前の記憶)