“言える化”のツール SOUNDカードを活用した効果的なファシリテーションの秘訣

こんにちは。このnoteは

●「SOUNDカードを効果的に活用して、より質の高いアウトプットを得たいと思っている方」

●「SOUNDカードを活用するタイミングがよくわからない、購入を検討しているが決断がつかない」

という方々に向けて書きました。

ここでは、具体的なSOUNDカードを活用したファシリテーションの事例を通じて、その効果と活用法を詳しく解説しています。

参加者を積極的に巻き込み、一緒にアイデアを創造するためのツールとして、SOUNDカードがどのような役割を果たすのかを深掘りしていますので、この記事が対話を深めるための参考になれば幸いです。

1.SOUNDカードとは「問い」により場の活性化を促す「言える化ツール」

SOUNDカードは『SOUNDメソッド®からつくられた多彩な「問い」により場の活性化を促す「言える化ツール」』です。(SOUNDカード公式WEBサイトより)

具体的には、参加者が一人ひとりが順番にカードを引き、その問いに対して話すことで対話が進んでいきます。

SOUNDカードの真の優れた点は、単に一連の問いがリスト化されているだけではないことです。これらのカードは、以下の丁寧かつ緻密に設計されたフレームワーク(SOUNDメソッド)に基づいて、各問いとその進め方が洗練されてデザインされています。

このSOUNDメソッドの存在が、"無駄なく効率的な対話"と"深みを求める質の高い対話"を同時に可能にします。

「効率的な対話」と「質の高い対話」はトレードオフになりがちです。効率性を追求すれば、浅い対話になりがちで、一方、質を追求すれば時間がかかる傾向があります。しかし、SOUNDカードを用いることで、これら二つの要素を巧みに両立させる対話が可能になります。

このトレードオフを乗り越えることができるのが、SOUNDカードの優れた点だと考えています。

もし、SOUNDカードについて更に詳しく知りたい、あるいは購入を考えている方は、以下の公式WEBサイトをご覧ください。

カードの販売だけでなく、カードをより効果的に活用できるようになるためのSOUNDコーチ養成講座も用意されています。

2.SOUNDカードを活用した具体的な場面

ここからは、SOUNDカードをどのように実際に活用したかについて具体的に紹介します。まずは、SOUNDカードを使用したシチュエーションの概要です。

●場面:事業立ち上げのキックオフミーティング

●目的:事業のビジョンと次の行動計画を明確にする

●理由:深く対話を行うことで、プロジェクトの進行を加速させるため

●利用タイミング:キックオフミーティングの特に序盤において使用

●時間:1日目の15:00~17:30と20:00~22:00、そして2日目の9:00~12:00にキックオフミーティングを行い、特に1日目にSOUNDカードを活用

●参加者:プロジェクトメンバー5名

●手法:SOUNDカードに加えて、GIFTED CODEというツールも活用

このシチュエーションについて少し補足します。

もともと、この合宿の前にもメンバーとはオンラインで月に1回程度会議を行っていました。そのオンラインミーティングでは、プロジェクトの大枠のイメージやコンセプトについては既に話し合われていました。

しかし、これらの要素を具体化し、一度形にする必要性や気運が高まり、一度対面で集まり、より集中的な議論の場を設けることを決定しました。

それゆえ、「ただの話し合い」ではなく、何らかの結論や次の行動計画を生み出すことが求められていたのです。このような文脈の中で、SOUNDカードは有効なツールとなりました。

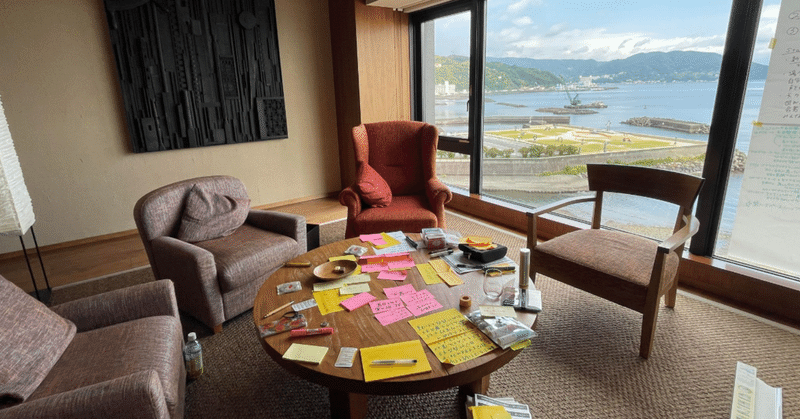

窓から海が見えてとっても気持ちの良い場所でした。

3.SOUNDカードを使った理由は

①短時間で質の高いアウトプットを出したかった

②ファシリテーションと対話への参加を両立したかった

僕がSOUNDカードを使った理由は「SOUNDカードを購入してみたけれどまだ使ったことがなく、カードを試す絶好の機会だ」という好奇心によるものでした。しかし、他にも以下の2つの重要な目的がありました。

限られた時間内で、可能な限り高品質な対話を行い、次の行動を決定する

自分自身も参加者の一員として、過度にファシリテーション役を担わずに対話を行う

今回は事前に時間が限れていることは強く認識していました。

その状況下で、具体的かつ効果的な次の行動への道筋を作るには、ただ対話を行うのではなく、何か特別な手法が必要だと思っていました。ただ、あまり作り込み過ぎた場にしてしまうと、それはそれで違和感があるためちょうどよい塩梅を探る必要がありました。

そこで、SOUNDカードを使うことで、各参加者の意見や思いを共有しながら、対話を深くかつスムーズに進めることができるのではないかと考えました。

この狙いは実際にうまくいき、会議の開始から約1時間でアジェンダと主要な論点を決定することができました。

第二の目的、つまり過度なファシリテーション役を担わないという点については、自分が同時に意見を出しながらファシリテーションを行うと、自分自身への負荷も高く、きちんと対話に参加できないので、場にも悪影響が出ると考えていました。そこで、ファシリテーションの役割をカードに任せてみることにしたのです。

SOUNDカードは緻密なフレームワークが設計されているため、あまりファシリテーターがリードしなくとも、フレームワークに従うことで一定の成果が出せると考えていました。

これも計画通りに機能し、自分がどのように対話を進めれば良いかを心配せずに、対話に参加しながら、話が進行する構造を作ることができました。

なお、2日目は対話の流れに乗ってSOUNDカードは使用しなかったのですが、対話の全体的な進行はSOUNDカードのフレームワークに基づいて行われました。

これは特に意図したわけではないのですが、フレームワークがガイドとして機能し、話が進行する道筋を提供してくれた効果があったと考えています。

4.SOUNDカードを活用したことで期待通りのの結果を得られ、参加者からも「短時間で深い議論ができた」との感想が寄せられました

SOUNDカードを利用することにより、僕たちは対話の終了時に事業ビジョンの原型(プロトタイプ)とネクストアクションを決定することができました。

参加メンバーからも「これだけの時間でこれほど深く議論できるとは思わなかった」との声が寄せられました。

これは、何もツールを使用せずにただ話し合うよりも、効率的で深い対話ができたことを示していると捉えています。

また、ファシリテーターとしても、対話の次の展開についての判断を迷ったり悩んだりする時間がほとんどなく、自然な流れでスムーズに進めることができた点が特に有益でした。

なぜなら今回は自分自身も参加者の一人であったからです。

そのため、集中力が途切れることなく、最後まで対話に参加できたことは、対話の結果にも大きな影響を及ぼしたと思います。

次に、もう少し詳細にSOUNDカードがどのように効果を発揮したかについて説明します。

5.SOUNDカードの効果:スピーディーかつ深いダイアログを行うことができた

SOUNDカードの最大の利点として感じたことは「スピーディーで深い対話を行うことができた」という点です。

先にも述べたように、対話において速さと深さは通常トレードオフの関係になりやすいです。

しかし、SOUNDカードを用いることでそのトレードオフが解消できました。

まず、「速さ」について。

SOUNDカードは対話のフレームワークが緻密に設計されており、単にカードに従って進めていくだけでも一定の成果を得やすい構造になっています。

フレームワークが緻密かつ効率的に設計されているため、手戻りなく対話を進行できます。

また、「何についてどこまで話すか?」はカードを引くことで自分で決めることができます。そのため、参加者には「ファシリテーターによって発言を強制される」といった不安がなく、対話が進むほど場の心理的安全性が高まりやすいのです。

心理的安全性を確保するためには、互いに深く理解しあったり、議論の前提を丁寧にすり合わせることが必要です。

SOUNDカードを用いることで、これらのプロセスを無くすわけではありませんが、対話を効率的に進めることが可能となります。

次に「深さ」についてです。

対話が深まる理由の一つとして、カードの問いが視点や視野を広げ、参加者が感じているものの言語化できていない部分の表現をサポートしてくれることが挙げられます。

対話の深まりは「参加者の視点の広さや視野の広さ」に依存しますが、カードを用いることで、一人では思いつかない視点や視野を持つことが容易になります。

また、カードを選ぶのは自分自身であるため、発言することに対して当事者意識が生まれやすいです。

通常の議論や対話では、「意見が出ない」「いつも同じ人しか発言しない」という現象が起こりがちですが、SOUNDカードを用いることで、参加者が感じる「やらされ感」が軽減され、自分の思考や感情が自然と共有されやすくなります。

この点は心理的安全性と相まって、参加者がリスクを取って発言することをサポートし、結果としてより深い議論が生まれやすくなります。

6.SOUNDカードを活用した対話の進行方法

以下では、具体的な対話の進行方法を紹介します。基本的な進行はSOUNDカードセッションの進め方を参考にしました。

オープニング:イントロダクション

ここではチェックインの後、SOUNDカードについて簡単に紹介しました。

事前にSOUNDカードを用いることは既に説明しており、参加者全員がカードの活用に前向きだったため、スムーズに進行できました。

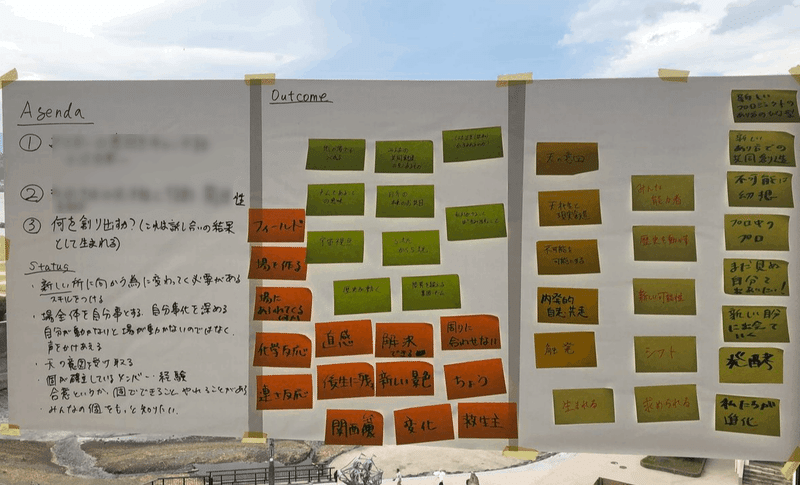

AGENDA:ダイアログアジェンダの選定

続いて、ダイアログアジェンダの選定を行いました。こちらも基本的に「セッションの進め方」をベースに進めました。

ただし、最後のアジェンダ決めは投票ではなく、全員のアジェンダが含まれるようにファシリテーターが再定義をして、選定しました。

Status:現状の見える化と安全な場づくり

現状の把握は、これまで何度も話し合ってきたため省略してもよいかと思ったのですが、結果として、全プロセスを通じて「現状の把握」が最も効果的であったと感じました。

その理由として、「普段は意図的に口に出さないが、実は抱いている思考や感情」がこのフェーズで表出しやすくなるからです。

カードを使用しないと「あまり重要でないから話さなくてもいいか」と自己判断し、抱いている思考や感情が表現されることはあまりありません。

しかし、カードを引くことにより、わざわざ言うまでもないとしていた思考や感情が表に出てきやすくなります。これにより「知らず知らずのうちに避けてきたトピック」や「踏み込みにくかった重要なテーマ」が浮上しやすくなるのです。

今回の対話でも「自身も新たな方向に向かうために、現状の自分から変わる必要がある。そうだとすれば、いま何を手放し、何を受け入れるべきか?」というテーマが出てきました。

このテーマの出現により、現状の延長線上ではなく、新たなプロセスを進行するための緊張感が全体に生まれ、対話がより深まる効果がありました。

「重要ではないと思っていたが、個々が実は気に留めていること、引っ掛かっていること」を表現することは難しいものです。

しかし、カードを使用すると、これらのテーマや問題点が自然と表現されやすくなります。

対話の流れが変わった最初のターニングポイントは、この「現状の把握:現状理解と安全な環境作り」でした。

これまでのプロセスには約1時間かかりましたが、カードを使用しない場合、2~3時間はかかるでしょう。

Outcome:ビジョン・アウトカムの共創

次のプロセスは「結果の共創:ビジョン・アウトカムの作成」です。

こちらも基本的に手順通りに進めました。

ただし、最終的なステートメントは一つにまとめるのではなく、キーワードレベルでまとめ、その代わり個々が自分のステートメントを作成し、共有しました。

このプロセスにより、問題解決型の対話ではなく、創り出したい未来を創造する未来創造型の対話にスムーズに移行できました。

通常なら「最初に決めたアジェンダに従って話しましょう」となりがちですが、SOUNDカードに従って進めることで「アジェンダの先にある真のビジョンは何か?」に集中でき、全員の視点が一段階上がりました。

このプロセスには約2時間をかけ、じっくりと進行しました。

Understand:構造とねらい目の見極め

Negative Check:抵抗/摩擦の洗い出し

Drive:アクションの選定と実行

これらのステップでは、SOUNDカードではなく、「GIFTED CODE」という別のツールを用いました。

話の進行上、先にアクションが現れたこと、そしてプロジェクトにおける各自の才能がどのように活かされるのか明らかにしたいという希望があったため、意識と言葉と身体を結びつける技術である「GIFTED CODE」というツールを活用しし、アクションの研ぎ澄ましと、各メンバーのプロジェクトで発揮する強みや才能の活用方法を解明しました。

しかし、対話の流れとしては、SOUNDの順番どおり「理解:構造と目指すところの見極め→抵抗/摩擦の洗い出し→行動:アクションの選択と実行」のと進み、大まかな流れはSOUNDカードのステップに沿ったものでした。

これら3つのステップは、2日目(9:00~12:00)に行われました。

7.SOUNDカードおススメのシチュエーション

今回の体験に基づき、SOUNDカードが特に有効と思われる場面を以下のようにまとめてみました。

①参加者のファシリテーションスキルの成熟度があまり高くないものの、深い話し合いを望む場合

参加者のファシリテーションスキルがあまり高くない際に質の高い対話を行うには、ファシリテーターを呼ぶことが効果的ですが、様々な理由からそうもいかない時があると思います。

そういった際にSOUNDカードは役に立ちます。

SOUNDカードがファシリテーターの代わりをしてくれるからです。

あまり余計なことはせずに、シンプルにSOUNDカードに沿って対話や話し合いをすることで、一定の成果(ただ何もなしに話すより、質の高い対話ができる)は出せると思います。

②心理的安全性が確保されていない場合

SOUNDカードの隠れた利点の一つが「自分でカードを選ぶ」点にあります。この利点は心理的安全性の観点からは「自分が危険だと思った問いは選ばない」という現象になって現れます。

ファシリテーターの力量次第ではありますが、参加者が選ぶのは「安心安全を担保したうえで自分が答えられる範囲の問い」になります。このレベルの問いに答え、それを聴き合うことを通して心理的安全性が高まっていきます。

SOUNDカードで対話を重ねていくことで、場の心理的安全性は高まっていくのでは?との仮説を持っています。

③深い対話と迅速な結論(アクション)を同時に求められる場合

深い対話を行いつつ、迅速に結論を出すという目標が求められる場合に、SOUNDカードは最も有効と思われます。

通常、深い対話と迅速なアクションを同時に実現することは難しいですが、SOUNDカードは良質な対話フレームワークと、1〜3枚のカードから生まれるアイデアを素早く共有する手法を融合させているため、この両立がやり易くなっています。

例えば「初めて会う人同士で話し合いをして、2時間で全員が合意するアクションプランを生み出す」などが期待されている場合に、これまでは事前にタイムラインを緻密に組んだ対話のプロセスを設計していましたが、これからは僕は迷わずSOUNDカードを使うと思います。

8.SOUNDカードの利用時の注意点

主にロジスティックス的な点になりますが、以下にSOUNDカードの利用時の注意点をいくつか紹介します。

①ホワイトボード・模造紙・ふせんを多めに用意しておく

SOUNDカードを利用する際には、参加者全員の発言を記録し、チーム全体の思考を整理するため、十分な量のホワイトボード、模造紙、ふせんの用意が必要です。また、各人が自身の考えをまとめるためにも、これらのツールは重要になります。

そのため、ホワイトボード・模造紙・ふせんは通常よりも多めに用意しておくと良いと思います。1グループ(5名程度)だと、模造紙は20枚ぐらい、ふせんは75×100mmのものを1パックぐらいがちょうど良いでしょう。

②書記役がポイント

書記役は参加者の発言をホワイトボードや模造紙に記録する役割を担います。

発言が記録されていることで、対話に集中するための心理的余裕が確保されやすくなると共に、後で全員の意見をまとめるためことがやりやすくなります。

このため、発言を視覚化する書記役は非常に重要な役割を果たします。

基本的には参加者の発言をそのまま書き留めれば問題ありませんが、この作業を続けるのは大変なので、適宜書記役を交代しながら進めることを推奨します。

③カードは自分の感覚を引き出すために使うものと位置づける

カードに書かれた問いがあると、その問いに引きずられてしまう傾向がありますが、その問いはあくまで自分の内面や感覚を引き出すためのものであると位置づけて活用することが大切です。

したがって、対話の中でシェアする内容は、必ずしもカードの問いに直接的に対応していなくても問題ありません。

カードの問いに答えることが目的ではなく、それを通じて自分の内面を表現することが重要と繰り返しアナウンスするのが良いでしょう。

カードの問いに囚われてしまったり、会話が硬直してしまった場合は、ファシリテーターが場の雰囲気を和らげるように介入するタイミングかもしれません。

9.SOUNDカードを効果的に活用するためのポイント

最後にSOUNDカードを効果的に活用するためのポイントを紹介します。

①いったん枠組みどおりに進めてみる

新しいツールを使用するとき、独自のアレンジを加えたくなることもあります。しかし、SOUNDカードは既にしっかりと設計されていますので、最初はその既定の枠組みに従って進行することを推奨します。

僕たちも一部で独自のアレンジを加えましたが、大部分の対話の流れは「SOUND」の順序に従って進めました。

②単発ではなく、何回かセッションを重ねることを前提にする

対話のリテラシーとファシリテーションスキルが高ければ、SOUNDカードの全ステップを約2時間程度で完了させることも可能だとは思いますが、これは困難である場合も十分あり得ると思います。

実際にSOUNDカードを使ってみて、アジェンダや参加者のスキルレベルによりますが、対話を設計する際には、2時間のセッションを3回ほど実施するのが適当だと感じました。

途中でプロセスが終了しても、会話の文脈や意見の共有、相互理解を通じて心理的安全性が向上するので、途中まででもその効果はあります。

③いきなり対話で試すのではなく、自己内省などでコツをつかんでから活用する

セッションがどのように進行し、カードを選ぶ時間やシェアする時間がどれくらい適切であるかを把握するためには、実際に体験することが最も効果的です。

SOUNDカードは自己内省のツールとしても利用できますので、自分一人で何度か試してみてから、グループでの対話や会議に導入するのが良いでしょう。

僕自身も、SOUNDカードのイントロワークショップで、SOUNDカードを使った対話を体験し、その結果、セッションを進行する際のイメージや注意点を理解することができました。

10.最後に…

ここまで、SOUNDカードの具体的な使い方について説明してきました。

SOUNDカードは、場全体の対話リテラシーやファシリテーションスキルを底上げし、引き出してくれる優秀なアシスタント、サポーターのような存在です。

対話に慣れていない方々にとっては、自転車の補助輪のように機能し、スムーズな対話の進行をサポートしてくれます。

一方、プロのファシリテーターが使うと、セッションの流れや設計に使っていたエネルギーを、参加者の観察や場の洞察に焦点を当てることに集中できるようになり、より高品質なファシリテーションが可能になります。

僕自身も、これから更に経験を積み重ねながら、新たな気づきをこのnoteに追加していく予定です。今後とも、ご覧いただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?