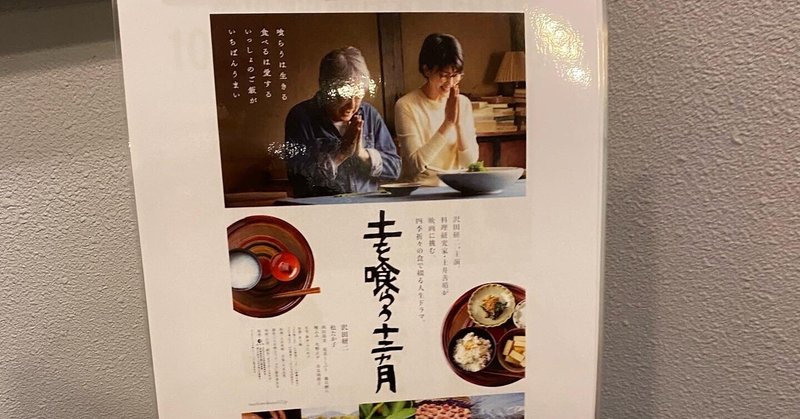

映画『土を喰らう十二ヶ月』評。※ネタバレ無し。

11月12日に中江裕司監督、沢田研二主演、水上勉原作の映画、『土を喰らう十二ヶ月』をシネスイッチ銀座で13時20分の回を鑑賞した。

10時半の回に中江監督の舞台挨拶とサイン会があったが、時間の都合で舞台挨拶の会には参加できなかった。しかし、13時10分くらいに映画館に到着すると、まだ監督がサイン会をされているではないか。慌てて私はパンフレットを購入し、サイン会の列に。そして監督にサインを貰いながら、「すいません、これから映画観ます!」と中江監督にお話すると監督は「はい!」と一言。

そして上映開始。長野県白馬村をロケ地にして、信州の人里離れた山荘で生活する作家ツトムを沢田研二が演じている。沢田研二が主人公であるのは勿論だが、もう一つの主人公は長野の雄大な自然であり、食材である。この映画は現実と虚構が良い意味でないまぜになっている。無論、モチーフは作家、水上勉である。1919年、福井県生まれ。少年時代に京都の禅寺、禅宗寺に預けられ、そこで精進料理の手ほどきを受ける。映画の中では少年時代に筍を掘るシーンで丁寧に描かれ、それが今のツトムの生活に繋がっていることが理解できる。

ツトムが精進料理から学んだもの。肉食はせず、大自然の恵みから与えられた生命に尊敬の念を抱きながら、食していく、その料理を作る沢田の細い指。研がれる米。大根、丁寧に煮られた筍。自然の力が沢田研二をある意味凌駕する魅力がある。70歳を超えた老齢を迎えた沢田が素顔を出しているが、水上さんら長い間社会派小説を誠実に執筆した、水上が老齢に差し掛かった顔と私は重なる。沢田研二が芸道に邁進してきた姿と、水上勉が時空を超えてリンクし、憑依するようなイメージがある。秀逸なのは、沢田研二のナレーションである。道元禅師の「典座教訓」を読み上げる箇所である。「典座」とは、禅寺において「食」を司る重責を担う役職名である。典座の行うべき職責を、非常に細かく丁寧にお説きした書物が『典座教訓』なのである。『典座教訓』を読み上げ、水上勉の『土を喰う日々』の一節を読み上げる沢田の声は優しい。

沢田のコンサートでMCをまるで歌みたいだと何度か表現したが、沢田の語りも歌のようで、じっくりと聞き惚れてしまうのである。

もう一つの主人公が信州の自然であると話したが、監督、カメラマンが映し出す自然はきめ細かく丁寧だ。草も、雪も、水も、蛙も亀も登場人物のように豊かな表情を見せるのである。

無論CGもない。その情景を丁寧に映し出したのだが、その一場面一場面がまるで高級な絵画の如く、観客の心を掴んで離さないのである。

あと、登場人物がいい。名女優、奈良岡朋子も登場は少ないが、その存在感が作品を高めている。尾美としのりや、西田尚美のどこか、コミカルな演技が作品に花を添えている。火野正平も地元の大工役で登場するが、沢田との丁々発止なコミュニケーションが笑いを誘う。

そして恋人役の編集者の真知子役の松たか子の演技が素晴らしかった。ネタバレになるから、余り語れないが、最初に真知子は信州の自然にマッチした質素な服装で来るが、あることを境に派手な服装になる。その演出が秀逸だと私は感じた。

沢田研二は稀有なアーティストであると思う。『土を喰う十二ヶ月』のパンフレットを開くと沢田研二がもちろん登場するわけだが、他の俳優とは一線を画している。明らかに華やかな、ザ・タイガースから活躍し、俳優のキャリアを積み上げ、今も第一線でライブをしている。

パンフレットにも「僕をオーディションしてください」と監督に沢田が直訴する箇所があるが、華やかさの中で生き、過去のイメージの中で集結するわけではなく、ありのままの自分を受け入れ、年齢相応のツトムを演じる心意気に私は拍手を送りたくなる。

最後に主題歌として流れた『いつか君は』は1996年にリリースされたアルバム『愛まで待てない』の挿入歌だが、まさか26年の月日を経て蘇るとは、誰も想像つかなかったであろう。

様々な別れを美しく歌い上げる沢田の声が映画に華を添える。そして、悠久の優しさに我々を誘う。

まだまだ絶賛上映中なので是非観て欲しい。

この度はサポート、誠にありがとうございます。読んでいただき、サポートいただけることは執筆や今後の活動の励みになります。今後とも応援、何卒宜しくお願い申し上げます。