378 教員採用試験の前倒し

はじめに

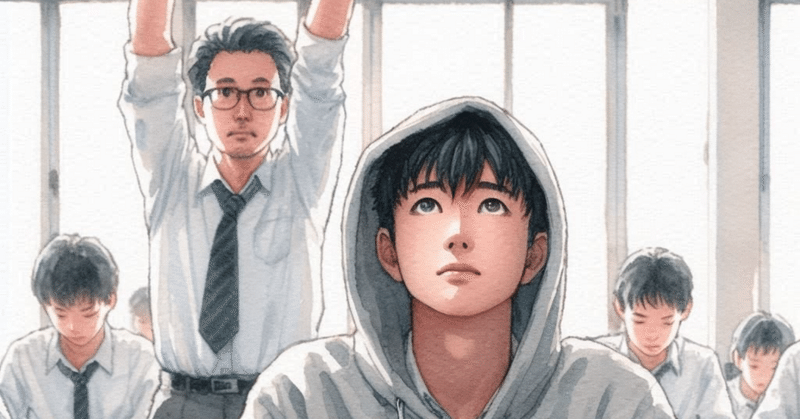

教員不足は、現在の日本社会の大きな問題になりつつあります。働き方改革の視点から中学校の部活動の外注なども進んでいますが、教員の労働環境に対する学生のイメージは決して良いとは言えません。

部活動の外注の話で言えば、地域の協力を得られる学校ばかりではなく、なかなかうまくいかない学校もあると聞いています。そうした中で、通っている学校の体育館やグランドから離れた場所で放課後のクラブが行われているような場合は、生徒や家庭の負担も大きくなりつつあるとのことです。

今日の教育コラムでは、教員の人材確保に向けて文部科学省が2025年度実施の教員採用試験の標準日を24年度から約1カ月前倒しして5月11日とする案をまとめた件について少しお話してみたいと思います。

教員採用試験

基本的に採用試験は、自治体ごとに実施しています。勤務を希望する自治体の試験を受験して、合格することで、その自治体の教員となることができるといったものが基本となります。

試験は、基本的に年1回の実施ですが、今年度2024年からは複数回実施する自治体も出てくる可能性があると言われています。これは、必要な教員が集まらないことが原因なわけですが、採用後の離職率が高くなってきていることも忘れてはいけません。

因みに大学ごとの教員就職率というものがあります。これは、卒業者から進学者および保育士を除いた数値ですが、最も高い大学は、「上越教育大学」で87.9%となっています。ついで「大分大学」が79.3%、「鳴門教育大学」77.4%となっています。「福岡教育大学」77.2%、「長崎大学」76.4%なども教員就職率は高く、現在の日本の教員不足を支えている高等教育機関の一つと言えます。

倍率低下が問題なのか

よく採用試験のニュースで注目されるのが倍率の話です。3倍を切ると教員の質が担保できないなどという話をする人がいますが、そうした話は特に客観的なデータがあるわけではなく、採用側の主観的な感想です。

むしろ、現在の学校教育の現場で何が求められているのかを常に考えられる人材が求められているという点が重要です。子どもたちの知的好奇心を高めるために工夫、深い学びを促すための授業づくり、こうした時間のかかるプロセスをいかに周囲と連携しながら進めていくのかという力が求められているわけです。

インターネットやAIに聞けば、分かることを人間が代わりに教えているだけでは、もはや学校の先生は務まらないということを踏まえれば、教員になる人が、基礎的な学力に不安があり、学ぶ楽しさや探究的な学びのトレーニングを十分に積めていないとしたら、教育の質はよくならないでしょう。

これは、大学をはじめとする教員を養成する期間における教育の質が問われているとも言える事態なのです。

5・6月は、教育の質を求めて多くの子どもたちや家族が進学先を検討するための募集行事が各地で行われる時期です。学校選びは、人選びと言われることがありますが、その一つとして学校の先生も重要な要素だと言えます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?