HRの変化を捉える

今回は、HR(人事)に求められているニーズの変化について書いてみます。

さまざまな外部環境の変化や国家政策によって、みなさんの「働く」における変化は、生活の中でも実感することは多くなってきたと思います。

しかし、その変化に企業組織が対応できているのか、といわれるとどうでしょうか?

みなさんが働かれている組織でも、まだまだ従来の価値観や考え方で組織運営をされているところは多いのではないでしょうか?

また、経営陣や従業員の個人のほうが変化に敏感であり、人事部門(HR部門)のほうが既存システムに依存し、変化にきちんと向き合えてないケースも実際は起こっています。

では、どのような変化があるのかを解説していきます。

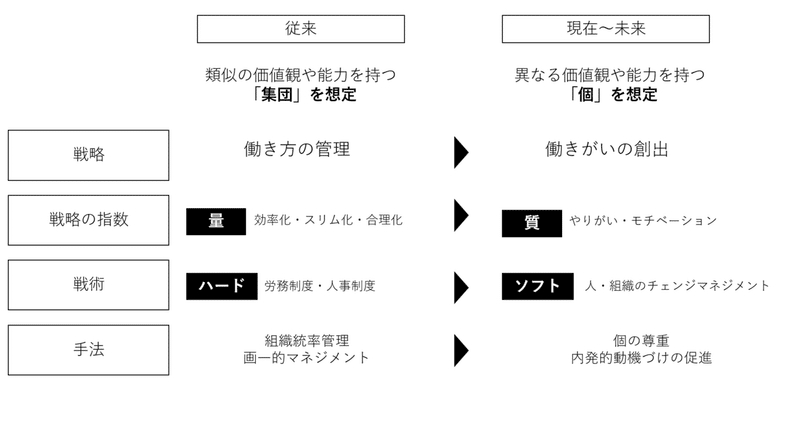

HR(人事)に求められているニーズの変化をまとめたのが以下の図表です。

ひとつずつみてきましょう。

「集団」から「個」へ

まず、「なに」を想定して戦略設計していくのか、という前提条件が変わっています。

従来は、同じような人間を採用し、同じような働き方を提示し、同じようなスキル・能力を身につけてもらい、できるだけ長く働いてもらう。といった終身雇用型均一的マネジメントが一般的でした。

これは、従業員を均一した価値観・能力を持った「集団」として捉え、マネジメントや制度構築を行う、とも言い換えることができます。

しかし、人材のグローバル化、多様化に対する受容が求められるようになってきた現在では、従業員を異なる価値観・能力を持った「個」として捉え、よりカスタマイズ性の高いマネジメントや制度構築が求められるようになっています。

「働き方」から「働きがい」へ

そのような変化の中で、戦略設計のキーファクターも当然変わってきています。

従来では、「働き方の管理」を軸に「効率化・スリム化・合理化」を図っていく人事戦略が主でした。これは、マネジメントという概念が提唱され始めたのが、テイラーの「科学的管理法」など製造業における工場労働者をベースにしていた、というのが未だに根強く残っているという考えもできます。

また、平成の日本市場においても停滞はしていたが衰退はしていない状況が「与えられた仕事を時間内にこなす」という時間労働的考え方をさらに定着させた要因だとも考えられます。

しかし、IT市場中心のこれからはそもそも「1時間働いた価値」が大きく上下するようになっており、そのパフォーマンスに寄与するものが「本人の働く意欲(≒働きがい)」になってきているのが大きな変化なのです。

ですので、「働きがいの創出」を軸に「やりがい・モチベーション」を図っている人事戦略をとっていかなくてならない傾向が強まっています。

「ハード」から「ソフト」へ

人事戦略の軸が変われば、もちろん戦術・手法領域も大きく変わってきます。

従来は、「働き方の管理」が軸になっていますから、「労務制度・人事制度(=ハード)」をいかに画一的なものにしていくのか、を考え遂行していくのが人事の仕事でした。

統率のとれた組織をつくり出し、厳格な管理体制の基でミスのない合理的な仕事をしてもらう。そのような組織づくりを目指していたわけです。

ですが、これからは「働きがいの創出」が軸に変わっていくわけですから、変化やケースバイケースに対応しやすい「チェンジマネジメント」をいかに機能させることができるのか、が重要になってきています。個を尊重し、内発的動機づけ(=ソフト)の中でいかに高いパフォーマンスを発揮してもらうか。この点を意識しながら組織づくりをしていかなくてはなりません。

まとめ

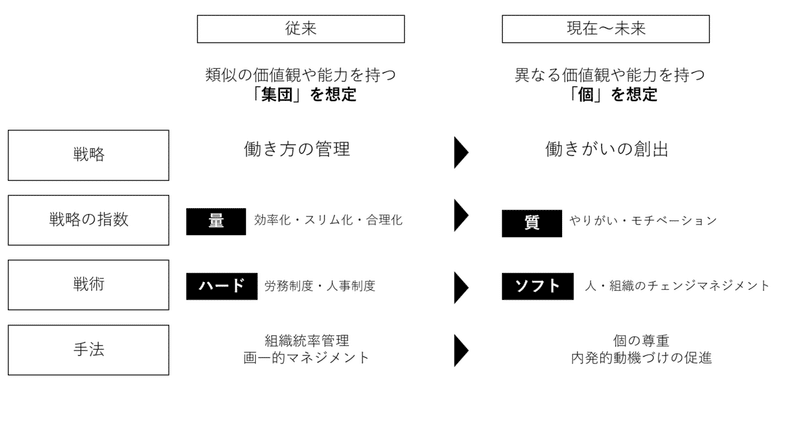

改めて図表を見てみましょう。

このようにまとめると

「そんなこと分かっているけど実際推し進めるにはハードルが高いんだよ!」

と感じられる人もいるかと思います。

もちろんその通りです。しかし、変わらないといけないのも事実です。

ダーウィンの彼の有名な言葉に

「この世に生き残る生き物は、最も力の強いものか。そうではない。

最も頭のいいものか。そうでもない。それは、変化に対応できる生き物だ」

があるのはみなさんもご存知かと思いますが、企業ももれなく当てはまります。

この大きな変化の中で勝ち残るための方向性だけではなく、戦術的・実務的なノウハウなども今後は記事として投稿していこうとも思っております。

では、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?