人事のジレンマを解き明かす

今回は、人事のジレンマを解き明かしてみようと思います。

筆者もHR業界に10年近く携わっており、様々な企業規模の人事と一緒に仕事をしてきました。

その中で「やりたい(やったほうがいい)こと」と「求められている(やらなければいけない)こと」の狭間で、苦しまれている人事の姿をたくさん見てきました。

今日は、少しだけそのことをまとめようと思います。

まず、人事は「会社好き」「仲間好き」な方が多いです。

4つの経営資源である、ヒト・モノ・カネ・情報の中で、最も資源価値が高く尊いものが「ヒト」です。

その「ヒト」を扱う仕事でありますから、会社へのロイヤリティが高く、一緒に働く仲間を探し出したい、よりよくしたいと思える人でないと、人事の仕事は務まりません。

そして、人事は採用した社員に対して

「できれば長く自社で活躍して欲しい」と願っているのです。

このような感情背景を鑑みると

・自社と本当にマッチングしている人を採用したい

・もっと自社の考え方や価値観を伝えたい

・社員が「自分らしく」働ける場を提供したい

・個人の可能性が最大化できる環境を作りたい

という考え方に至るのはごく普通の流れかと思います。

しかし、実際はどうでしょう?

・直近の欠員補充を求める現場の声

・給料や条件でCVを取りにいってしまう採用手法

・柔軟さからはほど遠い組織体制

・受け身な社員が増え、組織の活力低下

このような悩みを抱えている人事がほとんどです。

なぜこのような理想と現実とのギャップが生まれてしまうのでしょうか?

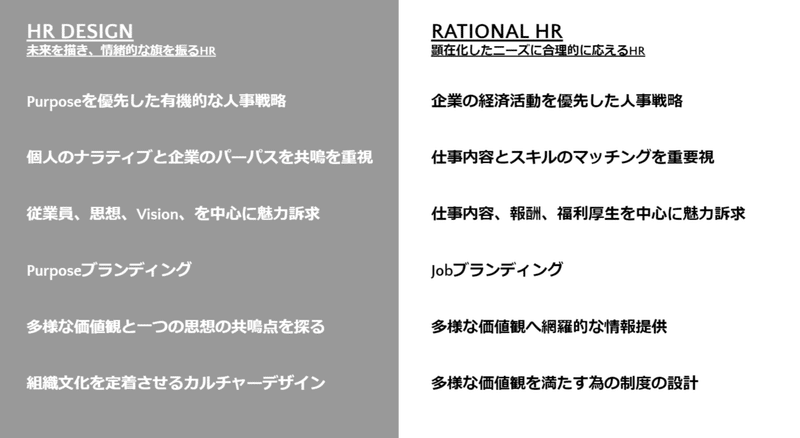

一つは、上記のRATIONAL HR(合理的人事)に偏ってしまっている現状が原因だと考えられます。

様々な外部要因が寄与していると思いますが、「働き方改革」の本質から逸脱した解釈もそうさせているのでしょう。

本来、働き方改革の目的は、個々人の事情や希望を叶えること(結果的にLTV向上)ができるような働き方の受け皿を作っていきましょう。

そのためには、まず時間あたりの付加価値を高めて生産性を上げていきましょう。

ということだと解釈しております。

しかしどうでしょう。

巷では、「残業削減!」「労働時間削減!」といった”量的労働”にフォーカスがあたってしまっています。

その影響で、求職者側の判断基準が「残業がないか?」「福利厚生はあるか?」など条件面になってしまうことが多く、その求職者に合わせようと企業もそのような打ち出しをせざる負えないのです。

また、HRテックの台頭も少なからず影響をしています。

ダイレクトリクルーティングサービスや組織サーベイなのが一般化されることで

HRを数値的に管理することが多くなってきました(≒データドリブン)

これは、透明性が担保されるという意味では素晴らしいと思いますが、一方で短期的数値でが測定することが難しいカルチャー(文化)やバリュー(価値観)の部分が軽視されてしまう危険性も孕んでいます。

このような外部環境がゆえに、人事がジレンマを感じざる負えなくなってしまっているのでしょう。

しかし、近年状況は変わりつつあります。

この合理的なやり方では、「多様性」を担保することに限界があるからです。

そこに気づいた優秀人材層は、1つの組織に属することを辞め、自立した働き方を選んでいるのもまた事実なのです。

つまり、企業サイドからみると、今のやり方では優秀人材を繋ぎ留めることができなくなってきたといえます。

だからこそ、「目的(Purpose)への共感」をベースに、さまざまなカタチで繋がっている有機的組織(≒経済コミュニティ)の必要性が年々増しているのです。

その1つのあり方に「ティール組織」という概念があります。

次回は、少し「ティール組織」を掘り下げてみることにしましょう。

それでは、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?