カルヴィーノ、ロダーリ、ムナーリ

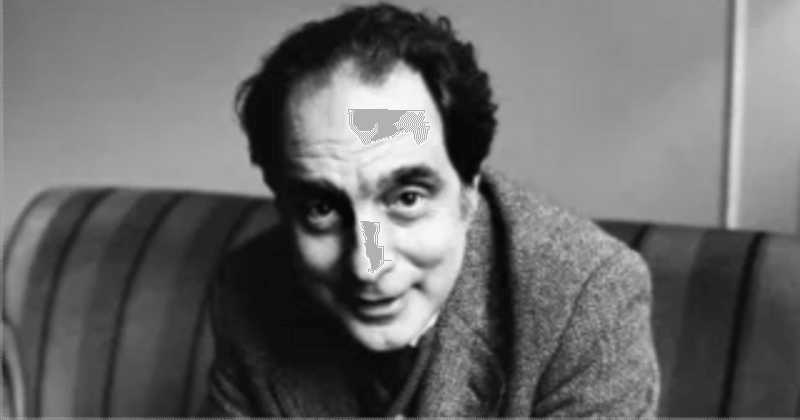

2023年は現代イタリアの生んだ偉大な作家の一人、イタロ・カルヴィーノの生誕100周年にあたるそうです。カルヴィーノの作品は、今日、日本でも広く愛されていると言って良いでしょう。

ヴェネチアの児童文学研究者がウェブ上のオウンメディアに興味深い論考を発表しているのを見つけたので、意訳を交えながら日本語にしてみました。

ロベルタ・ファヴィア、「カルヴィーノ、ロダーリとムナーリ」

『テステ・フィオリーテ』2020年4月1日公開

文学研究者としての私の人生は、そして何よりも文学の読者としての私の人生は、子どもの頃から何十年もの間、ある二人の名前を中心に回ってきた: その人物はイタロ・カルヴィーノとジャンニ・ロダーリである。

その後、そこにブルーノ・ムナーリの名が加わった。

このことだけで私は、これらの名前、これらの人々、これらの著者に対して知識よりも先に愛の賛辞を捧げる時が来た、と思うのだ。

カルヴィーノ、ロダーリ、ムナーリの時代、エイナウディは、今日私たちが知っているような出版社以上の存在であり、アイデア、思考、本づくりの本格的な鍛錬の場だった。そこは本が考え出された場所だった(ボラッティ・ボリンギエリ社から出版されたマンゴーニによるエイナウディ出版社の歴史に関するエッセイのタイトルは『本を考える』である)。

カルヴィーノが研究者である前に、または研究者であることに加え、この出版社の編集者であったこと、ムナーリが天才である前に、同社のグラフィック・デザイナーであったこと、そしてロダーリが、彼の絶対的な傑作を含む多くのタイトルをこの出版社から、前述のグラフィック・デザイナー(ムナーリ)による表紙と挿絵で出版していることを考えれば、その関連性はすでに明らかであると思う。

しかしこれらの名前が緊密な絆で結ばれているのは、「物理的」、「現実的」、「目に見える」明らかな絆によってではない。

そうではなく、1950年代、1960年代、そしておそらく1970年代に、ペンと鉛筆、耳、そして紙があれば、聴く耳をもつ人々に多くを語りかけていたものがあった: それはユートピアだ。

本物のユートピアが、物語、語り、教育を通して、築かれていった; ユートピアとは、我らが3人の人物の、政治的コミットメント、少なくとも政治的信念が仕事に反映されたものだ。それは社会主義や共産主義のイデオロギーに近く、党派的な硬直性からはかけ離れていて、党派的な文学を創作しようとしていたのだった!

カルヴィーノとロダーリの、書くことへのコミットメント、ムナーリの創造とデザイン(これも広い意味でのプロジェッタツィオーネだ)へのコミットメントは、どこまでも政治的なコミットメントだ:そこでは、それぞれが自分の信じるもののために武器を使って戦っていた。彼らは3人とも社会再生のための文化的ユートピアを心から信じており、その武器は文学、芸術、文化で、そして彼らほどこの戦いを意識し、確かに戦った者はいない。

カルヴィーノが自分の全存在を捧げた具体的で正確なイタリア語は、ロダーリの童謡や物語を文字通り肉付けし、身体化したものだ - 文字通り、肉体と身体から - ロダーリの童謡と物語である。彼が創作し、再現する言語ゲームは、舌と耳を音と感覚に慣れさせ、言語の使用に導く、子供向けの運動にほかならない。

奴隷にならないために読書する、とロダーリは言い、我々は皆その言葉を知っているが、もし数千年後にこの断片が発見され、その典拠を調べたなら、カルヴィーノのものが最初に挙げられるだろう。

カルヴィーノの作品にはユートピアの緊張感を帯びていない文章はなく、ロダーリの童話(語り)には、下層からの、労働者階級からの、職人や労働者からの、語り直され、言葉にされた現実との対決の中で、読者の耳にユートピアの幻影を植えつけない言葉はない。

ムナーリが推し進めたイラストや編集のプロジェクトはない。もちろん私は彼の作品「タンティ・バンビーニ」を念頭に置いているが、生まれつきの緊張感をもつものとして、この『teste fiorite』の原稿の引用のひとつに凝縮されるものはない:

(それは)ユートピアではなく、真の社会サービスなのだ!

Calvino, Rodari e Munari

1 Aprile 2020 Roberta Favia calvino, Editoria, libri per bambini, libri per ragazzi, Rodari, utopia

La mia vita di studiosa di letteratura, e posso dire soprattutto la mia vita di lettrice di letteratura, da decenni, sin da quando ero bambina, ruota attorno a due nomi: Italo Calvino e Gianni Rodari.

Più tardi si è aggiunto anche il nome di Bruno Munari.

Non fosse altro che per questo ho deciso che era arrivato il momento di dedicare a questi nomi, a queste persone, a questi autori dei pensieri di un tributo affettivo prima ancora che di conoscenza, che sento dovuto.

Se mi chiedessero qual è il primo minimo comune denominatore tra questi 3 nomi risponderei, senza indugio alcuno, l’Einaudi che all’epoca di Calvino, Rodari e Munari era più che una casa editrice come la conosciamo oggi, era un’autentica fucina di idee, pensieri, creazione di libri. Il luogo in cui i libri vengono pensati (non a cada il saggio storico della Mangoni sulla storia della casa editrice Einaudi edito da Bollati Boringhieri si intitola Pensare i libri).

Se teniamo conto che Calvino prima ed oltre ad essere uno studioso era un referente della casa editrice, che Munari prima di essere il genio che era era il grafico della medesima casa editrice, e che Rodari pubblica molti suoi titoli, tra cui i suoi capolavori assoluti, con questa medesima casa editrice e con copertine e illustrazioni del grafico di cui sopra, il legame già appare evidente.

Ma non è sul legame “fisico”, “reale”, “tangibile” ed evidente, se volete, che io sento fondarsi l’unione strettissima tra questi nomi.

No, il loro legame io lo sento stringersi e rinsaldarsi attorno ad una parola che forse va poco di moda ai giorni d’oggi ma che tra anni ’50-’60 e forse un pochino anche ’70 aveva molto da dire, a chi aveva penna, matita, orecchie e carta per ascoltare: UTOPIA.

Un’utopia reale costruita davvero, attraverso le storie, la narrazione, la cura all’infanzia; un’utopia che era la ricaduta nel mestiere svolto dai nostri tre dell’impegno politico, o almeno delle convinzioni politiche… vicini alle ideologie socialiste e comuniste, lontani dalle rigidità di partito, la spinta è stata quella alla creazione di una letteratura partigiana!

L’impegno di scrittura di Calvino e Rodari, l’impegno di creazione e disegno (anche in senso lato di progettazione) di Munari, sono impegni a tutti gli effetti politici: ciascuno usa la propria arma per combattere per ciò che crede. Loro, tutti e tre, credono davvero nell’utopia culturale per la rigenerazione sociale e la loro arma è quella della letteratura, dell’arte, della cultura, appunto e nessuno come loro ha combattuto questa battaglia con più consapevolezza e precisione.

L’italiano concreto e preciso a cui Calvino dedicò la sua intera esistenza è lo stesso che incarna – letteralmente da carne, corpo – le filastrocche e le storie di Rodari. Il gioco linguistico che crea e ricrea altro non è che l’esercitazione, a misura di bambino, che conduce all’uso del linguaggio, che esercita la lingua e l’orecchio a suono e senso.

Leggere per non essere più schiavi l’ha detto Rodari, lo sappiamo tutti, ma e trovassero questo frammento tra millenni e tentassero un’attribuzione probabilmente quello di Calvino verrebbe fatto tra i primi.

Non c’è passo testuale delle opere di calvino che non sia intriso di tensione all’utopia, non c’è parola delle filastrocche di Rodari che non instilli nell’orecchio del lettore quella stessa visione utopica che diventa tale nel ribaltamento e nel confronto con la realtà raccontata e messa in parola a partire dal basso, dalla classe operaia, dagli artigiani e dai lavoratori.

Non c’è illustrazione di Munari o progetto editoriale portato da lui avanti, penso ovviamente innanzitutto a Tantibambini, che per tensione di nascita non abbia ciò che è condensato in una delle citazioni guida di teste fiorite:

non utopia ma vero servizio sociale!

https://testefiorite.it/2020/04/calvino-rodari-e-munari/

論考に指摘されるように、カルヴィーノとジャンニ・ロダーリ、そしてブルーノ・ムナーリには、シュルレアリスティックな世界を描く才能、そしてユーモアの才能が大きな共通点として挙げられるでしょう。

そして論考の筆者がこの三人を結びつけるキーワードに「ユートピア」を挙げている点にちょっとした示唆を受けました。

戦後のイタリア社会は敗戦(彼らはファシズムの敗北であり、イタリアの民主主義の勝利と捉えていますが)を経て「奇跡の(経済)成長」の時代を迎えました。

ダイナミックな変化をとげる社会の中で三人は、それぞれに「自分たちの武器」を駆使して時代の波に抗い、金銭だけでなく心の豊かさを実現する社会「ユートピア」のために闘った、と考えることができそうです。

同時代のイタリアの多くの知識人が理想を実現しようと「政治的に」活動したのに対して、カルヴィーノ、ロダーリ、ムナーリは、自分たちの武器(創造的な発想とユーモア)による挑戦にこだわった、と言えるかもしれません(なおロダーリはかなり政治活動に近く、ムナーリは距離を置いたといった違いはありますが)。

そしてここにもう一人、レッジョ・エミリアの幼児教育の改革をリードした教育者、ローリス・マラグッツィの名前を加えることができそうです。

レッジョ・エミリアの幼児教育の歴史をまとめたレッジョ・チルドレンの出版物『ひとつの町、たくさんの子どもたち(Una citta', Tanti bambini / One city, Many children)』には、「再生のユートピア」という章が設けられ、上述のカルヴィーノ、ロダーリ、ムナーリの時代の社会状況について触れています。

1950年、母親の権利に関する最初の法律が制定され、授乳室や企業内託児所が導入された:が、開設されたところは少なく、その中で1941年にイヴレーアのオリベッティ社が開設したオリベッティ託児所の革新的な経験は特筆すべき例外であった。

(中略)

市立の乳児保育所と幼児学校(それぞれ0~3歳と3~6歳の子どもを対象とする)の開設は、政治的、文化的、社会的な変革の結果であり、またその原動力でもあったが、必然的に地方と国の両方のレベルで議論と衝突を引き起こした。女性の効果的な解放と家族についての新しい考え方、地方自治体の支出の優先順位の管理、地方政治における中央政府の支配力の低下、幼児教育におけるカトリック教会の異なる役割、そして最後に、レッジョ・エミリアでますます複雑で高度な形で形成されることとなった、幼年期と学校の、新しい文化である。

Sono istituiti nel 1950, con la prima legge sulla maternità, le camere di allattamento e gli asili aziendali: ne vengono aperti pochi, fra questi emerge l’innovativa esperienza dell’Asilo Olivetti a Ivrea, già aperto dal 1941.

(…)

L’apertura di asili e di scuole materne comunali è conseguen- za e motore di trasformazioni politiche culturali e sociali su cui inevitabilmente si aprono il confronto e lo scontro, sia a livello locale che nazionale: l’effettiva emancipazione fem- minile e una nuova idea di famiglia, una gestione differente delle priorità di spesa dei Comuni, la diminuzione del control- lo del Governo centrale nelle politiche locali, un diverso ruolo della Chiesa cattolica nell’educazione della prima infanzia, ed infine una nuova cultura d’infanzia e di scuola che, a Reggio, prenderà forme sempre più complesse e avanzate.

- "L’Utopia della Rinascita 1945- 1963 (The utopia of rebirth 1945- 1963", p.64

1950-60年代の社会改革運動は、ある意味で地域ごと、国ごとに分断されて進んでいたように思いますが、今日私たちは世界中と「常時接続」された状態の中で、未来の子どもたちのためにどんな社会を作り直すべきか、考える必要があると思います。

カルヴィーノの生誕100年からちょっと飛躍しましたが、理想を求めたイタリアの人々を思いながら、こんなことを考えてみました…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?