150名弱の社員(新卒・インターン)に臨床心理系の大学生が1,000回以上面接してきたメンタリング技術と考察|札幌のエンジニア組織レポート

2020年からインターンシップ参加者へのフォローと問題の早期発見・解決を目的とした面接を定期的に行って来ました。

2021年からは新卒入社した方へ範囲を拡大して実施しています。

2021年1月から12月末の1年間で1137回のインタビューを実施した内訳は、新卒社員に587回、インターンシップ参加者に550回(8週間以上の長期が176回、8週間未満の短期が376回)です。

インタビュアーは以下の長期インターンシップ参加中で臨床心理系を専攻している大学生・大学院生です。直接とリモートの両方でインタビューを行っています。

この記事では今まで行ったきた面接(サポート面談と呼んでいます)のレポートを通じて実施内容・考え方・視点などを共有します。

弊社のインターンシップや新卒採用に興味を持っている方や、大学で臨床心理を勉強している方のお役に立てればと思います。

参加したインターンシップ

本面接はその他(全般)に参加したインターンシップの方々に協力により成り立っています。

臨床心理学を学んでおり、面接に興味があり参加してみたいとお考えの方は是非インターンシップへご応募いただけますようお願いします。

以下、面接を実施してきた方々のインタビュー記事です。

サポート面談を実施している理由

インターンシップ参加者と新卒入社の方を対象としたインタビューを行っている理由を以下に列挙します。

若い新入社員は社内で弱い立場になるためフォローが必要

働き始めて組織慣れるまでのサポート

社会人として働く事への満足度向上

弱い立場にある方は、プロジェクト内の見えない所で本人が不利益になるような関係性が生まれるなど問題が蓄積されやすいです。

サポート面談によって、問題の蓄積を防ぐと共に、若手の自立を促し活躍しやすい環境の構築を行います。

※基本的に社内向けレポートをそのまま掲載しているため文章が硬いです。ご了承下さい。

1章 はじめに

本レポートは2021年1月以降のサポート面談の記録を取りまとめたレポートであり、これまで実施してきた内容や、変遷、得られた結果を振り返り整理するために作成された。

2章〜4章では時系列順にこれまでの指針や課題実施内容の変化を辿ったものであり、面談を行う中での課題とその解決について記述している。

5章ではサポート面談の実施によってどのような成果が得られ、またそれはどのような対象者により効果的であったのかについて記述している。

6章では本文内で扱いきれなかったものを資料として記述した。

2章 初期

2-1 サポート面談実施の背景

インターンシップ参加者は働くことにも不慣れで新しい環境でつまずきやすい。またインターンシップ参加者は立場が弱くなりやすく、歪んだ関係性が生まれやすい。

したがってインターンシップの満足感を高めるにはインターンシップ参加者の状況を適切に把握(必要があれば支援、対応)する必要がある。

以前は最終日に担当者が話を聞いており、参加者にとっては既に手遅れのタイミングでの状況把握となっていた。

そこで2020年の6月頃から話しやすい場としてインターンシップ参加者を対象にインターンシップ参加者が週に一回の面談を行っている。(結果的に副産物であるが過去に面談がチーム編成、仕事割当につながったこともある)

しかし、これまでは担当者個人に依存し属人化したものとなっていた。さらに、その担当者が別件で時間が取りにくくなっている。そのため枠組みを作り、特定の人に依存しすぎない設計をする必要がある。

また面談は現在インターンシップ参加者を対象に行っているが新卒社員に転用しており、対象者の数が増えることが予想されている。

2-2 目的

インターンシップ参加者の抱えてる問題、要望を聞き取り、状況を把握する枠組みを作ること。

対象インターンシップ参加者がインターンシップに対してどのようなことを感じ、考えているかを把握することで、必要に応じて支援を行うことができるようにする。

また初期には話せる人が少ないことも多く、話せる事自体にも支援的効果があると考えられる。

また、定期的に振り返りを行った上で今後について話す場を設定することで本人にとってインターンシップの期間をより有意義にすることを助ける。

2-3 コンセプト・指針

働きやすくするための同じ立場の協力者として、インターンシップ参加者と社員の関係性の健全化、インターンシップの満足感の向上

2-4 方法

2-4-1 面談対象者

コンセプト・指針より、短期インターンシップ参加者と長期インターンシップ参加者を対象にする。また、インターンシップ参加者には内定者が含まれており入社後も継続して実施した。

20年入社の社員に関しては2月中旬に一部の社員を対象とし実験的に実施し、その後3月中旬に20年入社の社員全員に対象を拡大し実施した。

2-4-2 実施内容

過去の面談記録から頻出するインターンシップ参加者が抱えやすい悩みや問題をリストアップしており、その内容等を参考に不安や困りごとといった内容から質問していく。

2-4-3 実施の流れ

(1) 面談前

1.面談の概要案内と日程調整:メールを送信、必要であればチャットや直接声掛け(メールを見ない人が意外と多い)

2.会議室の予約

3.事前に話す内容を大まかに想定(前回話した内容などから考えておく)

(2) 初回説明事項

面談の目的、面談の頻度、サマリーの共有について

(3) 面談

1.悩み、近況の振り返り(出来事・感情・気づき)

2.現状把握 (理想と現実の差、自分に必要なもの、要望など)

3.今後の指針、方法について

4.その他話したいことがあるかを確認

5.次回面談日程の調整(Googleカレンダーで管理可能)

(4) スプレッドシートの作成

面談時に面談で話した内容などを記入し面談担当者のみ閲覧可能にする。共有範囲はスプレッドシートの共有範囲は面談担当者と管理者とする。

基本的には管理者はスプレッドシートを直接確認するのではなく別途メールにて共有されるサマリーを確認する。

(5) サマリーの共有

面談実施後その面談内容のサマリーをメールにて1,2行に要約し管理者に当日中に提出。特に緊急性、重要性の高い問題がある場合には可能な限り早く相談。

※管理者はスプレッドシートは基本的に見ず、このメールの内容は重要。

2-4-4 場所

オープンスペース(芝生、中央、応接、ファミレス) → 気軽に話してもらうため。また、面談者の負担を大きくしすぎないためにも個室は基本的になし。

2-4-5 頻度

短期(8週間以内):1週間に1回

長期(8週間以上):2週間に1回

2-4-6 倫理的な配慮

面談中に話された具体的な内容に関しては面談者、対象者、管理者の中だけで守られるものとする。

あくまでも本面談における守秘義務は面談対象者が抱えている問題の開示をしやすくすることを目的とするものである。つまり面談対象者の個人的な問題がその問題の関係者に知れることなどによる面談対象者の不利益を防ぐためのものである。

管理者にも毎回事細かに説明しない。記録してほしくない内容に関してはそう言ってもらう。何かがあったときには細かい内容も閲覧する可能性がある。

したがって面談者以外の誰にも知られたくないといった内容を守秘するものではない。

2-5 結果

前任者からインターンシップ参加者に対しての面談の引き継ぎを行った。また面談を行う中で、人によって面談のやりやすさが異なることがわかった。

特に入社済み社員は面談に対して比較的消極的であり、インターン生では能動的であったように感じられた。

全体的な面談の効果として質問の対応や悩みや問題の早期発見、息抜き、インターン参加初期の適応によってインターンシップの満足感の向上が見込めると考えられる。

2-6 課題

課題として、主に新卒社員に対する面談内容が挙げられる。課題は以下の3点である。

(1) 新卒社員に対する面談の目的について

従来の面談ではメンタルヘルスの問題の拾い上げを主要な目的をしていた。

しかし、実際、仕事に慣れ始めた新卒社員にメンタルヘルスの問題が生じることは稀であり、面談における有効な時間の活用が出来ていないという課題があった。したがって、新卒社員に対する面談方法の見直しが必要である。

(2) 社会人意識の希薄性

面談の実施過程では、インターンシップ参加者と新卒社員の質の違いを考慮に入れず面談を実施していた。その面談過程で、一部に社会人意識の希薄性が存在していることが明らかになった。

従来の面談では、困り事やわからないことを拾い上げ、環境の改善につなげることを主な目的としていたが、社会人である以上、ある程度は仕事を受け入れ、自助努力を促す必要性が考えられる。

したがって、仕事への動機づけを促すなど、新卒社員に特異な面談方法の必要性が考えられる。

(3) 面談に対する不信感や抵抗感

入社と同時に面談を実施されているインターンシップ参加者、並びに21年入社の新卒社員と違い、これまでそういった取り組みが少なかった20年入社の新卒社員には面談という制度に一部抵抗感や不信感を示す者がいた。

モチベーションが高く、面談を必要としていないというある種ポジティブな者もいる一方でインターンシップ参加者に相談するということへの抵抗感や、会社から評価されるのではないかといった不信感を持たせてしまうこともあった。

この問題は面談の意義や目的が曖昧によって引き起こされる、被面談者へ面談についての説明・面談の理解の不足が不信感を引き起こしていると考えられる。

そのような不信感を持った状態はむしろ面談の時間が業務の妨げ、会社との関係性の悪化につながってしまう恐れがあるため面談の意義や目的の明確化とその説明、理解が必要だと考えられる。

3章 中期(動機づけ面接導入)

3-1 前回の課題

これまでの面談にはいくつかの課題が考えられる。まず(1)新卒社員に対する面談の目的について、次に(2)社会人意識の欠如、最後に(3)面談に対する不信感や抵抗感の問題である。

(1)・(2)に関しては、新しい面談の方法が求められるという点で共通している。

そこで面談の方向性として(2)を参考に、仕事のモチベーションを向上させるような面談方法の導入が求められる。

また(3)では、面談を見直した上でどのように面談について説明し、面談を動機づけるかが課題となる。

そこで前回までの課題を踏まえ、新たな面談指針として「内発的動機づけ」「面談への動機づけ」といった2つの目的を設定し面談を実施した。

3-2 面談内容の計画

3-2-1 新たな面談指針の導入

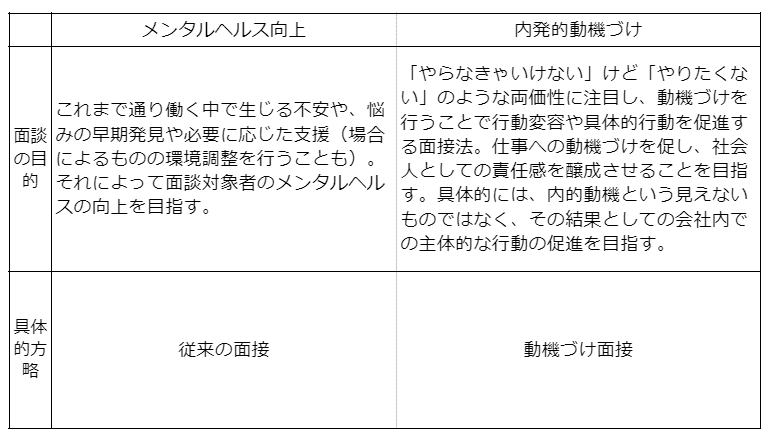

課題より、具体的な目的に「メンタルヘルス向上」だけでなく、新卒社員全体に対する生産性を前提とし、「内発的動機づけ」を新たに追加した。具体的な面談の内容と方法を以下に述べる(表1)。

メンタルヘルスの向上を目的とする従来の面談方法に加え、内発的動機づけを目的とする動機づけ面接を用い面談を行う。

動機づけ面接は、行動の促進によって振り返りを効果的にし、さらなる動機づけにつながるサイクルをつくる面接手法である。また、面談の成果を一定期間の行動量の増加で評価することができるようになり面談自体の振り返り改善もしやすくなることが期待される。

もちろん主な手法としては以上の二点があげられるが本人が特定の目的をもっている場合、その目的に合わせて面談を行う。

3-2-2 面談への動機づけ

課題より、面談の目的の明確化、面談に対する不信感の払拭により面談への抵抗感や不信感が緩和可能であると考えた。したがって、面談目的の明確化、面談に対する不信感・抵抗感の払拭を以下の3点により試みる。

(1) 面談目的の明確化

3-3-1に記した面談の指針をもとに、「より良く、より快く働いてもらうためのサポート〉を面談のコンセプトとして、具体的軸に「メンタルヘルス向上」だけでなく、「内発的動機づけ」を設定した。それらを面談の初回時に説明した上で、面談に対しての導入を行うこととした。

(2) 面談に対する不信感・抵抗感の払拭

1.サポート面談への名称変更

面談に対する不信感や抵抗感に対して、面談=協力者というスタンスを示す導入が必要である。そこで会社が当人を評価するためではなく、むしろサポートするための制度であり、人事面談、採用面接と区別する意味で名称を「サポート面談」とした。

2.専門性の強調

インターンシップ参加者に相談することへの抵抗に対しては臨床心理学の専門性を強調する。サポート面談はインターンシップ参加者としてである一方で、臨床心理学を専攻する大学院生であり精神的な面での専門家として面談を実施しており、またそういった文脈を持つからこそ、上記のような倫理的な配慮は行いや評価にかかわらないことも伝える。

3-3 方法

この節では課題に対して行った指針等の変更に伴い実施の流れに関して変更や追加を行った点について主に記載するものとし、全体的な流れや面談の実施頻度や場所に関わる点は基本的には2-4にある面談の流れと変わらない。また面談の内容である動機づけ面接については別途付録資料にて詳述している。下記の面談フローはある程度はこれに沿って行うものとする。ただし、話の内容によっては臨機応変に変更を行う。

◯ 面談フロー

1.面談者の自己紹介

面談者の属性や専門性を説明する。

2.面談目的の説明

面談に対する不信感や抵抗感に対して、面談=協力者というスタンスを示す導入が必要。また会社からの気遣い的なメッセージも伝えられるといい。

例)「この面談は〈より良く、より快く働いてもらうためのサポート〉という目的でやっているものです。具体的にはメンタルヘルスの向上や目標達成のお手伝いをさせていただきたいと思っています。さらに具体的にはまず第一に心理的な問題の早期発見があり、なにかしんどいことがあった場合に話せる場所としての機能があります。一方で心理的な問題が無いことは良いことで、そんなに頻繁には起こらないことかと思います。したがって特別問題がなければ目標設定や、それに基づく振り返りといったことで働くことのお手伝いをさせていただきたいと思っています。人によってどういった時間に使いたいかは変わりますから、より良く働くためにこの時間をどう使うかといったことから一緒に考えていけたらと思っています。また、面談時に話した内容は面談担当者と管理者が見れるようになっています。そのため、記録してほしくない内容があれば教えてください。また、管理者への共有はメールで1,2行程度の簡単なものです。」

3.相手に関する基本的な質問

どんな業務に関わっているのか等相手の困り事や課題を拾う

4.オープンクエスチョン: 拾い上げた情報を、更に深める

テク)「どんなことを感じましたか、考えましたか。」「具体的にどういうことですか」「面白いころ、満足したところ、良い所、悪い所、課題はどこだと思いますか」「自分に点数をつけるならば何点くらいですか」や質問の聞き返し

5.焦点化

相手の出来ているところに焦点を当てる

6.計画立案

これからどんなことをやるか具体的なアクションプランを立てる。

7.初回の面談が終わってから、面談自体への疑問を聞く

※2回目以降は、前回からの進捗を確認しつつ、同様に動機づけ面接の手法を用い内容を深めていく

3-4 結果

(1) 面談目的の明確化、面談方法の構造化

上記の通り面談目的の明確化、それに伴う面談方法の整理、構造化を行った。面談方法の構造化が進んだことにより、マニュアル化や引き継ぎがしやすくなった。

実際に面談者内での認識のズレが解消され、方法もある程度の枠組みに統一された。また動機づけ面接の導入による直接的な効果としては仕事の話題を進めやすくなったと感じる。

以上のように面談目的の明確化、それに伴う動機づけ面接の導入は面談方法の構造化を促進し、有益な効果が見られた。一方で後述するように動機づけ面談自体が効果的であるとは考えておらず、面談方法の構造化の促進に大きな価値があったと考えている。

(2) 面談に対する不信感・抵抗感の払拭

面談に対して、ただメンタルヘルスと動機づけを話題にするだけでなく、その人にあったやり方を採用することである程度不信感や・抵抗感の払拭は出来たように感じる。

また面談の説明時に目的だけではなく、働いている人の味方であるよというメッセージを伝えることもある程度不信感の払拭に貢献すると考えられる。インターンシップ参加者にはとくに専門性と立場を強調することで同じ身分が強調され、壁がうすくなると考えている。

3-5 課題

面談の課題として以下の2点挙げられる。

(1) 動機づけ面接の効果について

動機づけ面接の導入には一定の効果があった。それは面談への意味付けや仕事の話題のきっかけになることが関係していると考えられるが、動機づけ面接が直接的に面接効果を向上させるかは明らかではない。

むしろ、動機づけ面接を適用する対象者や話題が絞られながらも、面談がある程度うまく行っていることを考えれば、時間の経過に伴う関係性の深化が面談の効果に影響している可能性がある。

つまり、面談の効果は人に依存していると考えられ、相手との関係性が最重要視されると考えられる。

4章 現在(6月~)

4-1 前回の課題

前回までの面談では、動機づけ面接の適用が必ずしも効果的であるとは限らないことが示唆された。また、引き継ぎ等、面談の効率的な実施が課題となる。

したがって、動機づけ面談を中心とせず、より良い面談実施を考えていく必要があると考えられる。そこで、動機づけ面談ではなく、関係性の重視を中心とした面談方法に変更し、また面談外の業務の円滑化を試みた。

4-2 方針

4-2-1 課題に対する実践

動機づけ面接の目的の対象外の面談対象者に対して

面談が機能する前提として「話しやすい関係性」が重要であると考え、そうした関係性が構築される以前に形式的に動機づけ面接を実施することでむしろ関係性が悪化する恐れもある。

サポート面談の目標を関係性の構築に置き、枠組みに慣れるまでは気楽な雑談(内容は仕事に限らず)を基礎とし、関係性の構築を優先する形にすることとした。

4-2-2 その他の実践

エゴグラム

面談の中で相手のことを理解していくのが理想的ではあるものの、どうしても主観的な評価となりバイアスの影響が強くなり対象者の理解が阻害される恐れがある。そのため客観的な指標により対象者を理解することを目的に性格検査の質問紙(エゴグラム)を導入した。

エゴグラムは交流分析の理論をベースに考案された性格分析手法で5つの自我の心的エネルギーのバランスをテストによって明らかにするものである。また質問項目が50個、回答方法は3件法と簡便であるものの解釈、応用範囲が広く本人の支援に活用しやすい。さらにこれまで医療機関、教育、産業分野など様々な分野で利用され、有用性が認められていることから採用に至った。

面談アプリ

面談の日程の予約の際に面談アプリを6月の中頃に導入した。これまで面談を担当する何十人との予定を毎回メールなどを用いて調整するため、そこにかなりの時間が割かれていた。また、かなりの人数の予定をスプレッドシートだけで管理しているため、抜け漏れが起きやすい状況だった。そこでサポート面談の予約、予定の管理を速く円滑に効率的に行うことを目的に面談アプリを作成いただき導入を行った。

4-3 結果

エゴグラム

(1) 対象者の理解の促進

エゴグラムは導入後、インターンシップ参加者、新卒社員どちらの群に対しても対象の理解の促進という面で充分な効果を発揮してきた。

初回のサポート面談の際に実施することでおおまかなパーソナリティを把握した上で面談を実施することができるようになったと考える。

特にACやCPを心理的な脆弱性の指標としても用いており、支援や頻度の方針の参考になっている。また客観的な指標があることで、これまでの対象への評価との相違を確認することができた。

さらにはエゴグラムの結果のフィードバックをする中でそれに対し本人が合っている、合っていないといった反応を示すことが多く、そのことが自己開示のきっかけとなり対象者のパーソナルな部分の理解につながることも多く見られた。

(2) 関係性構築の促進

上記のように面談対象者の理解を目的に導入したエゴグラムであったが結果的に関係性の構築に対してもポジティブな効果が見られた。

これは上記の通りエゴグラムが自己開示のきっかけとなることがあり、そういったパーソナルな話をすることにより関係性が深まったからであると考えている。

また、結果的にサポート面談担当者に対する信頼感も高まるきっかけとなった。これはもともと心理学的な支援は専門性が表面的に現れにくいがエゴグラムの結果の解釈をフィードバックをする際には専門性がわかりやすく、そのことによって専門性に対する信頼に寄与したからであると考えている。

面談アプリによる日程調整の時間短縮

面談アプリは使用方法の説明がなくとも直感的に操作することができるほどシンプルだったことで導入はスムーズに完了した。導入後は日程調整に割く時間は短縮されスプレッドシート上の面談表と面談アプリ上のカレンダーのズレがないか確認することで面談の管理のミスが減少した。

面談の安定化

動機づけ面接の導入による面談の構造化と意味付け、エゴグラムによる面談対象者への理解の促進、さらには長期的な関係性の構築という面談の目標の明確化によってサポート面談の構造的な体制が整理されてきた。

それによりサポート面談をとりまいていた多くの問題が解消され面談の進行がスムーズに安定的に遂行出来るようになった。

4-4 課題

4-4-1直近の課題

事前に予測可能な困難へのサポートの準備

これまでの面談の結果から研修時には「研修の目的、内容、報告方法などの理解が低い結果としての悩みが多い。」といった予め予測される困難があり、特に研修は事前に入ることも予め知ることができる。

こういった面談の結果から予め予測できる場合に、想定される悩みに対して予めサポートの準備をしておくことで困難をより円滑に乗り越えられるのではないかと考えている。

制度的な今後

これまである程度面談に価値があったと考えており、面談の方法も初期に比べ構造化されてきた。したがって今後もサポート面談が実施されることでインターンシップ参加者や新卒社員の会社への適応の促進などの効果が得られると考えられる。

これまで述べきたようにサポート面談は今後改善の余地はあるもののある程度構造化されてきている。しかし個人の内面や繊細な面に触れることも多く、担当者には臨床心理系の大学院生といった最低限の枠組みが必要である。しかし臨床心理系の大学院生の数は少なく後任となる担当者をどうすかが課題となるだろう。

以上のような背景をふまえ制度としてではないとするならば、今後のためにどのような知見を残せるのかが課題である。

引き継ぎ

引き継ぎは引き継ぎをすれば問題がないわけでなく、関係性が築かれつつあるタイミングでまた一から関係性を築くこととなってしまうことによる時間的な損失や、最悪の場合面談制度自体への不信感に繋がりかねない。

実際、関係性が築かれ面談時間になんらかの意義を見出していた人にとって、再度関係性構築のための雑談のような内容に時間を割くことに抵抗があるのは想像に難くない。

したがって、より円滑な引き継ぎの方法について考えていく必要があるだろう。ここで注意しなければならないのだが面談自体がある程度属人的なものであり、サポート面談における引き継ぎとは「制度としてのサポート面談に慣れている人と新たな関係性を構築すること」であるということだ。

そのため時間的な損失は避けられず、時間的な損失に抵抗感を示すのも自然な反応である。すなわちここでの「より円滑な引き継ぎ」とは「不信感や抵抗感を高めることがない」といった消極的な意味に留まるものであり、引き継いだ日からこれまでと同様の内容について話せることを目指すものではない。

4-4-2 面談の質の客観的な評価

本レポートで述べてきたものの多くは、面談者の主観的な評価を多分に含むものであり面談者同士で議論したものであって、客観的な成果といえるものは少ない。

次章では総合考察として面談による効果とそれに及ぼす影響要因について述べるが、その内容に置いてもあくまでも面談者が持つ仮説に過ぎない。また、本面談は予防的な側面が強いことから短期的に定量的な効果を測ることが難しく、また測定するとしても何を測定するべきであるかから議論が必要となるだろう。

現在は効果を客観的に測定する方法を持たない。以上のことから現在は仮に機能していたとしても面談者の変化などによって機能しなくなり得るし、またその事態を客観的に検知することも難しいといえる。

したがって面談の質の安定化、向上のために、そもそも何を評価するかといったことから面談の質の客観的評価は課題であり今後も検討していかなければならない。

5章 総合考察 サポート面談の成果

5-1 想定されている効果

サポート面談の現在想定されている効果は大きく分けて以下の4種類である。

1つにインターンシップ参加者や新卒社員の状況把握・問題の早期発見(セーフティネット)を通して職場の「環境改善のきっかけ」としての効果である。これは面談が本格的に始まる前から指摘されている効果で、実際にチーム変更された経緯などからも裏付けられる。

2つに、目標管理や両価性のある問題の整理を通じた、「モチベーションの維持」としての効果である。ただし、これはどのような話題を選択するかの影響が強く、面談ごとによって効果に差があると考えられる。

3つに自己理解・会社理解・業務理解などの内省促進、「思考の整理」の効果である。これは入社や、チーム配属直後などには特に効果的である。

最後に、話すことでのカタルシスや思考の整理、そもそも面談時間が業務の小休止として働くなどの、働く人たちの「ケア効果」である。この効果は面談の効果の中でも実感としてかなり大きいと感じられる。

ただ、これらの効果の前提には、面談者と被面談者の関係性がある程度深まっていることが重要な条件であると考えられる。ある程度関係が深化してコミュニケーションや面談の内容が良くなり、被面談者に良い影響を与える。

さらにその関係性自体もしたがって、まずは面談者と被面談者の関係性を深めることが最重要課題である。

以上が面談全体として考えられる効果であるが、これらの効果についてインターン生と新卒社員では効果に差があると考えられる。これは期間、同期社員の有無、目的の違いといった要因の影響が大きいと考えている。

インターン生については新しい環境への適応という側面が強く、業務内容の振り返りを通して会社理解、自己理解を促進し適応を支援することが中心となる。その上で本人の目的に合わせて話す内容を組み立てる。

また、面談者とインターン生との関わりは孤立を防ぐ側面が強く、面談者だけでも話せる人がいるという構造に価値があると考えている。

もちろん新卒社員に関しても入社した直後や配属された直後には上述のインターン生と同様に適応の支援が中心となる。

一方で新卒社員の場合には期限が決められているわけではなく、仕事に対する目的意識も曖昧になりやすい。そのため職場や業務に適応し関係性が長期化していく中で、面談の中心がゆるやかで曖昧な関係性の構築に遷移していく。

そういったあいまいな関係性は、以下のような機能があると考えている。

1点目は仕事からの注意を離す機能である。面談では必ずしも仕事の動機づけのみを目的としていないため、最近の私生活の話などを扱うことで仕事から距離をおける場として機能すると考えらえる。

つまり、仕事からの注意をそらしストレスを低下させる効果があると考えられる。2点目は言語化をする場としての機能である。

普段意識しないことや頭の中で考えていることを言語化することでコントロール感が養われると考えられる。例えば、仕事の中で納得できないことがあったとすると、それを言葉にすることでなぜ納得できないかが明らかになることやどのように対処すればいいかが明確になると考えられる。

したがって、インターン生と新卒社員の面談では主となる効果が異なっているため、この点を踏まえた上で面談を行っていくことが必要となる。

5-2 サポート面談の効果、需要への影響要因

サポート面談の効果は面談者との関係性にあるのは前提とした上で、面談対象者の状況や特性によっても効果や本人の需要に影響はあり、状況に合わせて回数を増減させるといったことに大きな要因としては以下の3点が挙げられる。

仕事の状況

サポート面談の目的の1つはメンタルヘルスの維持であり、忙しさや人間関係といった仕事に関わる状況の影響は大きい。

入社、配属されたばかり、大きなミスをしてしまった、残業が続いているといったことがあれば心理的な負担は大きくなり面談の需要は高まることが多い。

逆に仕事が安定していて当人も意欲があり満足している場合には当然ながら面談の需要は低くなる。

パーソナリティ(ACの高さ)

6章で後述するようにACの高さは面談の機能のしやすさに関わる点である。ACは他者からの評価を気にする程度や不安といったメンタルヘルスに関係が大きい因子であり、そういった特徴を持つ人とメンタルヘルスの維持を目的とするサポート面談の相性は良いだろう。

逆にACの低いものは他者から受ける評価にあまり興味がなく、自尊心が高く、特別サポート面談を必要としてはいない傾向にある。実際サポート面談の頻度を減らした新卒社員のACは低かった(1,2時点共に10以下)

孤立

とくにインターンシップ参加者や、人間関係が得意でない社員、リモート環境などでは気軽に話したり出来る人が近くにいないといった孤立した状況になりやすく、不安感や問題をためやすい。

こういった場合に、1人であっても安定した関係性を築くことができるサポート面談は重要な資源となるだろう。そうした環境にある場合、サポート面談以外の時間であっても短い雑談などを積極的に行うことが望ましい。

6章 資料

6-1 リモートの注意点

面談の対象者がリモートのインターンシップ参加者となる場合やサポート面談の担当者がリモートの参加者の場合にリモートでの面談も実施していた。

手続きに関してはgoogle meetを用いて実施する以外は通常のサポート面談とリモート面談で変わらない。しかしリモート面談特有の注意しなければならない点、課題も存在する。

6-1-1リモートでの面談を行う際の注意点

画面に映り込む顔の比率

研究から顔の比率が高すぎると、圧迫感を感じ、信頼関係を築きにくいことが分かっています。

信頼関係の構築のしづらさ

研究から、そもそもリモートでは対面と比較して、同盟関係を形成しづらいことが分かっています。

最初のうちは、より傾聴的な聴き返しや理解の確認などを意識し、関係の構築を確実に行うのが望ましいと考えられます。

また、感情もやや同定しにくいので、必要に応じて、相槌などのジェスチャーを大げさに用いる。

沈黙のネガティブな効果

特に文字を書いている時に沈黙が生まれやすく、喋っていい時間なのかどうなのか、相手からしたらわからなくなることが多いと思われます。

なるべく、相手からわからない沈黙を生まないか、書くときは「書きます」など明示的に伝えることが望ましいと思われます。(数を重ねるうちに、書いていることを察してくれるようになると思います)

リモートの会話での間の取り方やタイミング

話しにくさが少しあるかもしれない。会話の噛み合わなさや聞こえにくさ(マイクでの声の拾われにくさ)も出来やすい。

相手の様子を見つつ、話の切れ目に適宜反応やフィードバックを挟むのが良い(聞いている様子が分かり難いため)

6-1-2 リモート面談の効果

(1)サポート面談の対象者がリモートの場合

リモート環境にあるインターンシップ参加者は業務中は雑談が難しく、対面している対象しか見えないため周囲に人がいる感覚が薄く感じ情報が少なくなり、不安感や問題をためやすいと考えられる。

したがってリモート環境にあるからこそそういった情報を補う役割にもなるサポート面談の価値は高い。

しかしリモートにおける課題は関係性を築く難しさであり、本論ではサポート面談の理論的背景に関係性を置いているため、リモート環境ではサポート面談が有効に機能するまでに時間がかかる可能性が高い。

つまりリモート環境にあるインターンシップ参加者にサポート面談の価値は高いが、有効に機能するのに時間を要してしまうということである。

(2)サポート面談の担当者がリモートの場合

この場合前者よりも関係性の構築にさらに時間がかかりやすく、理由としては面談担当者の持つ社内の情報が少なくなるためどうしても前者と比較して会話が通りにくくなってしまい、単に外部のカウンセラーとの面談の形になりやすいのではないかと考える。

もちろんメリットとして社内で言いにくい事も言える様な安心感のある関係が出来上がる可能性もあるが、関係性の構築に難しさがあるデメリットは否めない。

したがって現状では面談担当者に関しては対面であるほうが有効に機能しやすいと考えている。

6-2 エゴグラム

6-2-1各因子の解釈

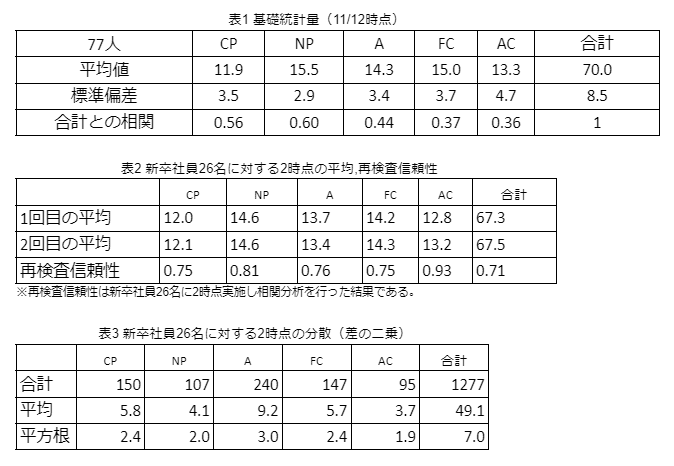

表2,3の通りエゴグラムは短期間では基本的には変わらないことがわかる。したがって大きな値の変化をしている者は本人に有意な変化が起きていることが示唆される。

しかしエゴグラムの解釈には慣れが必要であり、さらにこの会社においてエゴグラムを解釈する中で見えてきた解釈の仕方も存在しているため、本節では内容をまとめるものとする。

6-2-2 特有のパターン

新卒社員、インターンシップ参加者のエゴグラムの波形には多い波形が2タイプあったためその2つのタイプの特徴を以下に詳述する。

水平ハイレベル(5つの因子が全て高い)

かなり心的エネルギーが高い。本人としては目一杯やっているが、平坦型であるため他人からそう見えにくい。長所がたくさんあるが見えにくく、平凡に見えるため集団で力を発揮するタイプ。またエネルギーの使いすぎで、疲れてしまう。遊び、社会奉仕、勉強などとなんでもしている。人からの評価に対しても八方美人になりやすい。資源の配分がうまく機能しにくい。

今回の調査対象者ではまだ価値観が定まっていないことが原因だと考えられる。今後何を捨てるかがはっきりしてくることで個性が現れてくるだろう。

この形はとくにインターンシップ参加者に多くこれはインターンシップに来るほどのエネルギー量が多いとも考えられるが、それと同時にまだ価値観が曖昧であるというある種の幼さであるとも考えられる。

台形1(AC,CPが低く、FC,A,NPが高い)

NP,FCが高く自他肯定的でプライドも高くなく心に余裕があり好奇心旺盛。物事を突き詰めて考えることが好きで合理的判断力はもっている。

ストレスを感じにくく上手に対処することができる。CP,ACが低いほど社会への順応性や帰属意識が低い。飽きっぽくめげやすく、自己規制の力が少ない。気ままで止める人がいないとだらしなくなりやすい。

見栄を張ったりせず、人からの期待にも無理をしてまで応じるようなことはしません。きめ細かい配慮がないため気づかず傷つける。命令するのもされるのも嫌いで責任感がない。全てのデータの平均値もこのタイプでありこの会社に特徴的な波形である。

6-3 動機づけ面接

6-3-1 面談における動機づけ面接の具体的な流れ

初期の関わり(関係性を構築する)

メールを読んでの面談のイメージを聞く。面談者の属性(社内役割、大学の専攻、リモートである理由、開発知識、趣味など)や面談が行われる理由(気軽なコミュニケーションの中で課題を拾って改善を提案したり、一緒にサポートしていくことができる)について簡潔かつ明確に説明し、フィードバックを求める

相手の自己紹介(どんな業務に関わっているのか)

面談に対する猜疑心や疑念、戸惑いが感じられれば、理解・共感を示す。

OARSを中心に、対象者の発言に対して選択なく反応する(つまり、ポジティブな発言であってもネガティブな発言であっても、安心して発言できるような雰囲気を醸成する)

「すなわち、相談者がいかに気分よく自ら話をしてくれるか。そこに注意を 払う事が前提である。」

「大変ですね〜」などの聴き返しや「完全にうまくいってる?」「完璧に困ってない?」といった極端な質問などのオープンくエスチョンを使う。

なるべく「質問」よりも「聴き返し」が多くなるように意識する(目安は1:2とかだった気が)

→成功率が上がるというエビデンスがある

計画を急ぎすぎず(抵抗を生むため)、その回の内に全部やらなくとも関係作れたらまずはOKくらいの心持ちで。

目的の焦点化

上記のかかわりを行う中で、雑談や愚痴とともに、本人が課題だと思っていることや、業務上の問題などがいくつか発言されることがあると予想される

それらのうち、いずれかに対して明示的に焦点を当てる

出てこない場合も原則無理に引き出そうとしない

目標に向けたコミットメント言語の引き出し

価値と現実とのギャップを明確化する(矛盾を拡大)

要約とキークエスチョンを効果的に使い、コミットメント言語が出ることを狙う

目標に応じて、計画・振り返りやその他の方法等用いる

計画立案:具体的なアクションプランを立てる

相手に考えてもらう(これからどんなことを具体的にやっていくか)

なかった場合には、3つくらい提案する

必ずしも計画等が適合しないケースについて柔軟に対応する

終わってから、面談自体への疑問を聞く。

実際にやってみて、面談自体について何か疑問とかありましたか?

さいごに所感

目的をもって回数を重ね、丁寧にデータを残すと科学的な分析が出来るものだと改めて感じました。

新卒採用に興味をお持ちの方へ

弊社の新卒採用に興味のある方は以下の新卒サイトをご参照下さい。

インターンシップに興味をお持ちの方へ

募集要項や応募選考フローや良くある質問などの情報を長期インターンシップ募集サイトにまとめました。興味をお持ちの方はリンク先をご確認下さいますようお願いします。

以上となります。ご拝読ありがとうございました。