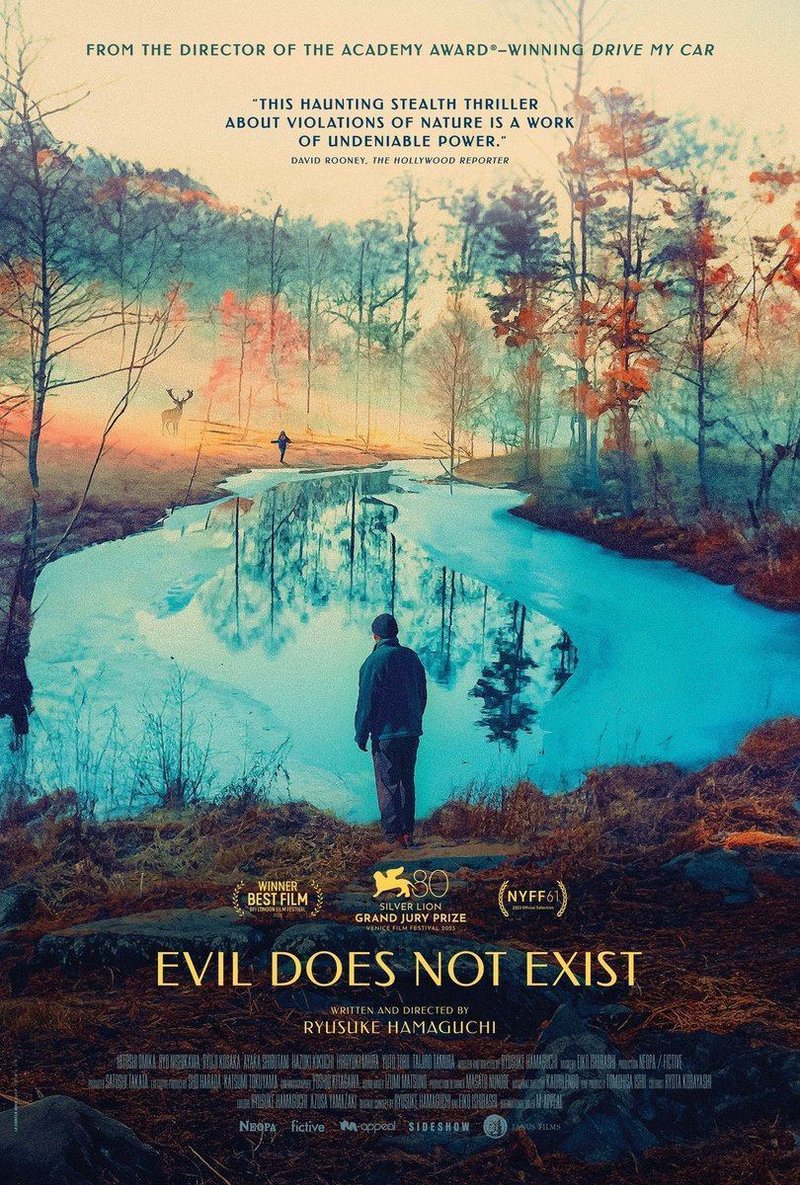

『悪は存在しない』さらに進化した濱口メソッド。

映画『悪は存在しない』はあきらかに2024年前半の目玉ですね!

いろいろ凄い映画なのですが、俳優視点で見て一番すごいと感じるのは、登場人物たちが「その人に見える」というか「ちゃんとそれぞれのコミュニティ(生活圏)の人に見える」ってことだと思います。

それがまたよくある「田舎の人=善」「都会の人=悪」みたいな説明的なコミュニティ表現ではないのです。

『悪は存在しない』のほとんどの人物が「本物」に見えたのは、その人物の居方、そして目線の動きなどの「反応」がまさに長年その生活をしてきた人のソレになっているからで、これがそれぞれの人物らしさの気配を観客に伝えているのです。

たとえば芸能事務所の高橋と集落で生きる巧が一緒に山道を歩いているシーン、ふたりの目線の動きが全く違っています。

巧は風景から様々な情報を的確に受け取っているので目線が的確に動いているのに対して、高橋は風景からほとんどなにも情報を受け取れていないので目線が定まらない。その反応の違いが表情や歩き方の違いにしっかりと表れているのです。

巧の娘の花ちゃんを探すときも、高橋は情報が受け取れないので「花ちゃ~ん!」と声を出しますが、巧は情報が受け取れるので声を出さずに風景を観察しながら動いてゆきます。

そしてこれ、花ちゃんはまた歩き方が違うんですよ。生まれた時からここで暮らしている花ちゃんは目で道を見ていなくても歩けるのです。もっと五感を使って歩いている。花ちゃんはすでに山道と同化しているんですねw。

以上のような、さりげないようでいてじつに精密にコミュニティ表現が設計され、演じられています。そしてこれらはすべて先の物語の展開の伏線になってゆくのです。

単調なシーンもディテールが充満している。

薪割りのシーンとかもそうですね。巧が薪を割っているところを高橋と黛が見ている。2人の都会人はボーっと突っ立っているように一見見えますが、実はそれぞれ感じていることが違います。

案の定、高橋は自分も薪を割ってみたいと言い出します。でも上手く割れない。それを見ている黛と巧はじつはそれぞれ受け取っている情報・感じていることが違う。巧が2,3アドバイスをする。薪が割れる。

高橋が「気持ちいい~」と叫ぶ。またそれを黛と巧が見ている。

この薪割りのシーン、けっこう単調で長いんですよw。でも退屈せずに見ていられるのは、この人物間の微細な反応の食い違いがメチャクチャ面白いからなんですよね。え?大丈夫?ってw。

これって我々の現実世界と同じですよね。我々は感じたことを簡単には口に出さないけれど、それは立ち姿や気配に現れてしまっていたりするw。

人それぞれのその微細な反応の中にはひじょうに多くの情報が溢れていて、それに我々は敏感に反応して、気を使ってしまったり、この人好きだなあと思ったり、早く帰りたいなあとか思ってしまったりするものですからw。

この映画には、そんな心の動きがつねに蠢いているので、画面上は単調に見えても、観客は人物たちをドキドキしながら見続けることが出来るんですよね。

でも・・・どうやったらそんな演技できるんでしょうかw。

さらに磨きがかかった「濱口メソッド」

ボクが『悪は存在しない』を見てて一番最初に思ったのは「わ。これは『ハッピーアワー』を撮った監督の最新作だわ!」ってことでした。

『ドライブ・マイ・カー』でオスカーを受賞して、濱口竜介監督はこの先しばらくは有名俳優さんやタレントさんをメインキャストに据えた映画を撮っていくのだろうなーとか思っていたんですが。

『悪は存在しない』はその真逆を行きましたね。 主人公巧役の大美賀均さんは制作部の方だし、高橋役の小坂竜士さんも元俳優とはいえ車両部の方だそうです。

そして2015年のワークショップ映画『ハッピーアワー』に出演していた俳優さんが何人もメインキャストで出演していて、それぞれ『ハッピーアワー』で演じた役とはまた違ったコミュニティに所属する「別人」を見事なリアリティあるディテールと共に演じています。

ちなみに今回もまた「濱口メソッド」方式の本読み等はしっかり行われたらしいです。

「濱口メソッド」とは、ボクの解釈ですが・・・つい演じよう、表現しよう、説明しようとしてしまう俳優のその意識を封じて、実際に存在する「その人物がその状況の中でなにを感じるか?」にフォーカスさせる。

その中で脚本上の役の人物の価値観や人生観を纏って、俳優が自然に役と一体化して「まさにその人としての説得力」を出してゆくための演出法で。

だからグランピングの説明会のシーンとか、もう全員「本物」にしか見えなかったわけですよねー。 彼らを俳優たちが演じているようにはまったく見えない、確かなディテールがそこには充満していました。

そして様々なコミュニティの様々な価値観・人生観の違いがお互いを刺激することによって生まれる「本物のエモーション」がぶつかり合い、渦を巻いている・・・それがものすごい現実感あったんですよね。いや~あれは面白かった。

しかし今回の「濱口メソッド」はそれだけじゃ終わらなかったんですよねー。

「濱口メソッド」レベル2。

この濱口組の俳優たちの「人物の反応の違いによる、コミュニティの演じ分け」はまさに『ハッピーアワー』時代から素晴らしかったのですが、今作『悪は存在しない』ではそれにターボがかかって、変則技が次々と飛び出していました。

それは例えば「コミュニティ表現が2段階になっている」ことです。

映画序盤、「自然と暮らす集落の人たち」と「都会からやってきたビジネスマンたち」の2つのコミュニティの対立で進んでゆくかのように見えたこの物語は、説明会のシーンで大きな変化を迎えます。

なんと「自然と暮らす集落の人たち」に見えていた人の多くはじつは最近外から移住した人たちで、むしろ「都会からやってきたビジネスマンたち」に近い存在であったという衝撃の事実が明らかにされます。

そう、コミュニティ構造が意外と複雑であったことが映画中盤で明らかになるのです。・・・で、ここで「バランス」というキーワードが登場します。

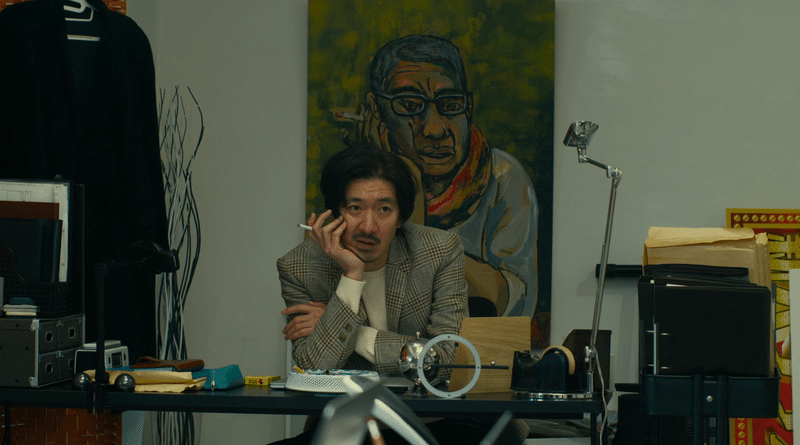

そして次に「都会からやってきたビジネスマンたち」2人が東京に戻ると、彼らじつはビジネスマンではなく、芸能事務所のマネージャーで、社長とコンサルに命令されるがままに、食ってゆくために「これオレの仕事じゃないのになー」と思いながらグランピング事業を進めているのだ、ということが分かってきます。

彼らはビジネスマンコニュニティーの人ではなく、芸能界コミュニティの末端の人たちだったんです。ここで加害者と被害者の構造がぐちゃぐちゃに複雑になってゆきます。

そう、「善」とか「悪」って個人個人の性格の問題じゃないんですよ。それぞれのコミュニティ間の価値観の差異によって発生する摩擦のことなんです。

なので彼らも自分たちのやらされていることに対して色々と抵抗がある。「オレ何やってんだろ。会社辞めちゃおうかなー」と「いやとりあえず生活のために頑張ろう」の間を行ったり来たりしながら、グランピング事業をどんどん進めているんです。

物語が進んでゆくにしたがって、観客から見える登場人物たちが所属しているコミュニティーの詳細が明らかになっていき、彼ら彼女らの見え方がどんどん変わってゆく・・・で、それは巧や花ちゃんもおそらくそうで、それがあのラストシーンだったと思うのですが・・・これはネタバレになるので詳しく語るのはやめましょうw。

この一連の展開の芝居・・・正直、俳優たちがこの見え方の変化を「説明的な芝居」で表現しようとしたらメチャクチャなことになりますよ。

ここからここまでは「悪人」、ここからここまでは「善人」、ここからここまでは「未熟者」みたいに演じ分けようとしていたら人物像がバラバラになって、映画全体の説得力や強度を保つことはできなかったでしょう。

われわれの生活の中でも、好きな人と一緒に暮らしてみたら印象と全く別人だったとかw、信頼できると思ってお金を貸したらそのまま逃げられたとかw、嫌いだったけどよく知ったら好きになったとか。よくありますよね。

人物像はまったく変わっていないのに、受け取る側からの見え方が変わってゆく・・・現実にはよくあるあれがこの映画の中ではリアルに演じられているのです。

そのためには「キャラ演技」「目的の演技」みたいな人間を単純化して演じる方法ではなく、人間という複雑な存在を複雑なまま把握して演じる、という演技が必要です。

その演技体を作り出すのが「さらに複雑に進化した濱口メソッド」という演出法なわけです。「濱口メソッド」レベル2です!(笑)

余白を残さない演技。

この映画『悪は存在しない』が「観客に考えさせる余白を多く残している」と評論されているのをよく見ます。

でも俳優の演技的には今回は余白は無かったのではないか。俳優たちは自分が演じている人物に関して、ある種の確信を持てるところまで自分のものにして演じているのではないか、とボクは感じました。

インタビューによると『ドライブ・マイ・カー』の時、高槻役を演じた岡田将生は、高槻が家福の妻・音と浮気していたのかどうかを、濱口監督から知らされないまま演じていたそうです。シーンによっては浮気していたパターン・浮気していないパターンの2種類の演技を演じたりしていたようで。

でも今回の『悪は存在しない』ではそんな演出は無かったように思います。

ラストシーンでの出来事についても、濱口竜介監督はインタビューで

「彼自身が生きてきた人生と、あの瞬間の偶然みたいなものが、彼にああいう行動を取らせているんじゃないかと考えています。」

と答えています。

つまり巧を演じていた俳優さんにはきっとある確信がある状態であのシーンをあのように演じているということですよね。でもあのシーンはかなりの引きで撮影されています。つまり演じられてはいるのだけど、そのディテールは演出によって抜き差しされている・・・隠されている?

そして濱口監督はこう続けます。

「あの瞬間に、タイトルと物語の緊張関係がもっとも高まります。劇中の高橋のラストのセリフは観客の疑問でもあると思いますが、その答えは与えられることはなく、高橋も観客もなぜこうなったのか自問するしかない、という構造です。」

そう。巧も高橋も、ある確信をもって演じられているからこそ、観客はそれをそのまま受け入れるしかなく、でもその確かなディテールも限られた部分しか観客からは見えていないので観客は、なぜそうなったのか?を自問するしかないわけです。

いじわるですよねw。

悪は存在しない、でも観客に対する「悪意は存在している」わけですよw。

でもその「悪意」こそがエンターテイメントというものの本質なのかもしれませんね。

濱口監督はまた別のインタビューで映画『悪は存在しない』について、

「今回は極上のエンターテインメントを作ったつもりです。」

と答えています。そういう事なんだと思います。

映画『悪は存在しない』の演技について語ってきましたが、

この映画は絶対に映画館で見た方が楽しめる映画だと思います。音楽や音響も素晴らしいので、ぜひあの空間に身を任せに行ってください。

そして俳優のみなさんは、え?どうやったらあんな芝居を演じられるんだ?どうやって役作りしてるの? とか悩むのもまた楽しいですよ。

日本発の「極上のエンターテイメント」を楽しみましょう。

小林でび <でびノート☆彡>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?