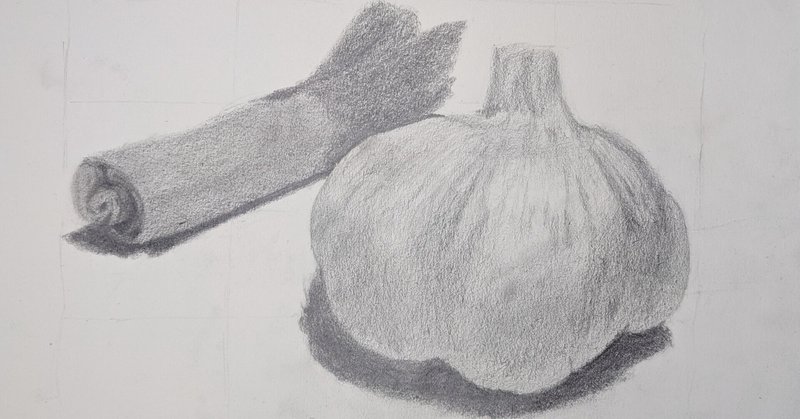

デッサン7回目 物と物の境界線、奥行き、細かいところを拾って描く

おお、こうしてみると、6回目と大勢は変わらないように見えてしまう。

でも、今回も興味深いレッスンでした。

・はじめ、ネギの断面をもう少し描き足した。

・次は、自分としてはネギの模様に行くのか?と思ったけど、先生から、ニンニクの立体感、房感を出すように、もう少し丁寧にグラデーションを拾って描いてみようとアドバイスをいただく。

たとえば、光が当たって明るく見えているところ。

かなり、広い領域で白いまま残しているが、その領域がすべて本当にそんなに明るいか?

非常に明るい部分はごく一部で、その周囲は薄いグレーである。

その辺を描いた。

次に、房感。

例えば、ニンニクの右端のあたりの、二つの大きな房に一個小さい房が挟まっているような部分を、その感じを表すには?

→「テクニック的なものというより、それを表したい!という情熱が必要:とのことです。

実際には、よく見て、よく観て、細かい影のグラデーションとかを見えたままに表す、ということだと、理解しました。

・立体的なものの辺縁部

ニンニクは丸っこい形をしている。円柱であっても、3Dで描くときには無数の面を持つ多面体として表す。その多面体の、一番端の部分って、正面から見たらすごく細い帯のようにみえて、ちょっと暗くみえる。それを、表現する。

・モノとモノの境界、奥行き

ニンニクとネギの境界、ニンニクと紙の境界を表す。ここは、しっかりとした線を決めたいので、2B以上(3Bとか4Bとか)で、しっかり色が乗る鉛筆を選ぶ。持ち方も、上から持つんじゃなく普段のペンを持つときのような持ち方でも良い。線を決めるのは勇気がいるが、大事なところ。

描き方としては、大きな黒の領域を、白く切り取っていくのと、黒の領域の中に白で描くのとでは、しあがりのニュアンスが異なる(あれ?でも、実際には黒の中に白で描くのは鉛筆では無理だから、どっちにしろ練り消し使うことになるよね?→あ。そうか。黒い鉛筆の線で境界線までせめていくか、逆に練り消しでせめていくか、の違いってことかな?自問自答。)。

境界線がはっきりすると、奥行きが生まれてくる。

ネギとニンニクの絵では、ネギはニンニクの奥にあり、その奥行き感はだいぶん出てきた。ニンニクの中でも、手前に見えている部分と奥の部分では数cm違うはずであり、その立体感を出したい。→丁寧にやはりグラデーションをみて、それプラス回り込んでいく感じを出すぞ、という知識も入れつつ、ということと理解。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?