コミュニティを分析する便利な道具「タイムライン」

以前の記事でもお伝えしたように、現在、DERTA研究チームではコミュニティの研究・分析を行っていますが、この記事では、どのようにコミュニティを分析しているのか、ということをお伝えしたいと思います。

結論から言えば、「コミュニティの分析(≒コミュニティで何を行ったのか、どのようなことが起こったのか。また、行ってきたことの意味はどこにあるのか?などを把握すること)にはタイムラインを用いよう!」というのがこの記事でお伝えしたい内容になります。

タイムラインとは?

「タイムライン」とは、直訳すれば「時間軸」になりますが、ここでは「時間軸に沿って物事を整理すること」を意味します。

たとえば、下図のように、時間軸でふりかえりを行うものや、フェーズに応じた感情曲線を表現するものをイメージしていただければと思いますが、このような形で時間軸に沿って物事を整理することがコミュニティを分析する際にも非常に重要であると感じています。

(出典:https://tech.smarthr.jp/entry/2020/06/04/150346)

(出典:https://developers.gmo.jp/12838/)

DERTAで行っているコミュニティ分析の流れ

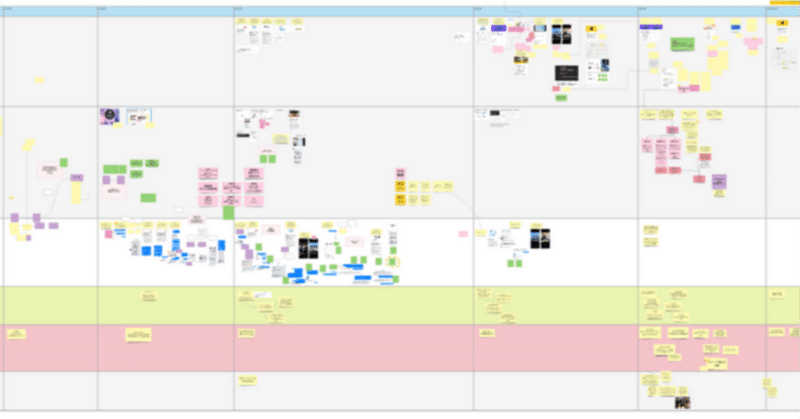

DERTAで行っているコミュニティ分析の流れ(全体像)は下図のとおりです。

①タイムライン作成(個人ワーク)

DERTAメンバー各自が、タイムライン上に取り組んだことや印象深い出来事を記載

②深掘りインタビュー

上記①の記載内容を深ぼるためのインタビューを実施

③ポイント抽出(知見の種)

上記①②で把握したことをベースに、コミュニティを育てる秘訣(知見の種)を抽出

ここで再度、②のインタビューを適宜実施し、知見の精度を高めていく

④言語化(知見として整理中)

上記③で整理した知見の種をもとに、最終的な知見として言語化

DERTAで行っているコミュニティのタイムライン分析

上記プロセスで行っているタイムライン分析は、具体的には以下のようなフォーマットをMiro上に作成して、事実や気づきの洗い出しを行っています。

タイムラインのフレームは以下です。

横軸には時間軸を置き、縦軸には「DERTA社としてのオフィシャルな出来事」を一番上に置いた上で、その下に「DERTA役員・社員」各自の視点から整理する欄を設けています。後者の各自の整理にあたっては、インタビューでも深掘りをしながら「取り組んだこと」「主な出来事」「感じたこと」などを整理しています。

このような形で各自視点のタイムラインを作成しながら、そこから導かれるポイント(知見の種)をタイムライン上に追記する形で分析を進めています。

このプロセスは線形に一度進めれば終わりというものではなく、ある付せんについて何度も対話を行いながら、状況についての理解を深めていきます。その意味で、タイムラインの記述は、一度やって終わりのものではなく、らせん状のアップデートし続けるプロセスと言えます。

コミュニティ分析(や運営のふりかえり)に、なぜタイムラインが有効なのか

コミュニティのような、関係者が多く、かつ時間軸の長い取り組みでこそ、タイムライン分析が有効であると感じています。なぜなら、関わる人も多いので、全体像を正しく捉えるのが難しく、短くないコミュニティの変遷を理解するためには、時間軸で物事を整理・理解する必要があるためです。

事実を正しく捉えることによって、「良いコミュニティを育てるために、いつ・何をすべきか、何が大切か」という気づきを生みやすいですし、コミュニティの運営者が運営をふりかえる際にも有効なアプローチだと考えています。

みなさんのコミュニティを分析する際に、タイムライン分析を活用してみていただければと思います。

本記事の執筆者

米山 知宏 / @kedamatti

東京工業大学大学院社会工学専攻修了。シンクタンクにて、情報政策に関する調査や情報システム開発のPMO支援、デジタルを活用したまちづくりについての調査・研究等に従事。その後、パブリックセクターでの勤務を経て、株式会社コパイロツトにジョイン。現在は同社にて、プロジェクトを推進する仕組みづくりをサポートするProject Enablement事業の責任者を務める。