「ニイタカヤマノボレ」の信号はどうやって届けられた?

こんにちは、電気興業 公式noteです。

今日は、電気興業の設立に深い深い関わりのある「依佐美送信所」をテーマにしたおはなしをみなさまへお届けします。

1.「ニイタカヤマノボレ」とは

いきなりですが、タイトルの「ニイタカヤマノボレ(新高山登レ)」って聞いたことあります?そうです、太平洋戦争の開戦、真珠湾攻撃の命令を下した暗号です。

ここで浮かんでくる素朴な疑問が...

...そもそもこの暗号、どうやって伝えられたんだ?

電話だとしても電話交換手が聞いたら作戦バレちゃうじゃん。まさか電報?ネット環境なんてないし...

この暗号が送られた1941年からさかのぼること20数年の1910年代。

当時の日本は、国外との情報交換手段が非常に貧弱でした。言ってしまえば日本は大陸の端っこ、欧州からも米国からも切り離された場所にあります。

そのため、電報は滞留、遅延、そして間違いの多いこと。

滞留電報を定期船で輸送するという本末転倒な事態まで...

情報が正しく正確に素早く届けられることは、”あたりまえ”ではなかったんです。

2.依佐美《よさみ》送信所の誕生

日本無線電信株式会社創立の衝撃的な事実

20世紀初期、日本にも電信回線がありました(一応)。

ただ、世界の海底電線のほとんどが英国の会社に頼っており、日本もその例外ではなく、英国企業の電信回線を利用していたのですが...

英国が通信の実質的支配権を握っていたと言っても過言ではない、そんな状況で、英国はそこで交わされる情報を勝手に操作していたのです。

なんという衝撃的事実!

これによって当時の日本政府は、海外の電信回線に頼らない無線通信の必要性を感じ、民間の無線電信会社の設立を特別に認めました。

そして、「日本無線電信株式会社創立に関する特別法案」のもと、新一万円札の顔で話題の渋沢栄一を設立委員長に、1925年10月に「日本無線電信株式会社」ができました。

いよいよ依佐美送信所が誕生します

米国、欧州、南洋及び極東地域との直接通信が必要になったということで、同社は日本政府より、愛知県碧海郡依佐美村(現在の刈谷市)に欧州との通信を行う電信局の建設命令を受けました。

そうです、この無線電信局が、依佐美送信所なのです。

(あ、「依佐美」は「よさみ」です、「いさみ」ではないのでご注意を!)

ちなみに、依佐美送信所は欧州へ電波を「送る」ための電信局で、欧州からの電波を「受け取る」電信局は、現在の三重県四日市市に設置されました。

11,000キロメートルも離れた欧州への電波送信。

そう簡単にはいきません。

この距離で通信するためには、超長波という種類の電波をものすごい出力で送る必要がありました。

それだけでなく、「超長波」を送るには、その名の通り、「超長い」アンテナが必要となるのです。

そこで、アンテナとして使われたのが青銅製のケーブル。

「アンテナ」ってパラボラとか魚の骨みたいなやつ(八木アンテナ)じゃないの?と思うかもしれませんが、こうしたケーブルも立派なアンテナです!

※アンテナの種類については、また別途詳しく説明しますね!

で、そのケーブルの長さなんですが、1,440メートル(!)で、

16本(!!)もありました。

さて、ここで問題です。

Q.この超長いアンテナを張り、かつ大出力で送信を行うためには、

それなりに高さのある鉄塔が必要でした。

その鉄塔は一体、何メートルだったと思いますか?

正解は...

250メートル!

しかも、1本だけでなく8本も!

これは当時の様子を写したものですが、なんといいますかね、のどかな田園風景にそぐわない近未来な建造物が立ち並ぶ様子は、レトロフューチャーな世界観だなと。

当時、この依佐美送信所の通信鉄塔は東洋一高い建造物であり、1958年に東京タワーができるまで、その記録を破られることはありませんでした。

それにしても、この時代にどうやってこの高さの鉄塔を建てて、アンテナを張り巡らせたのか、まさに近代のピラミッドですよ!

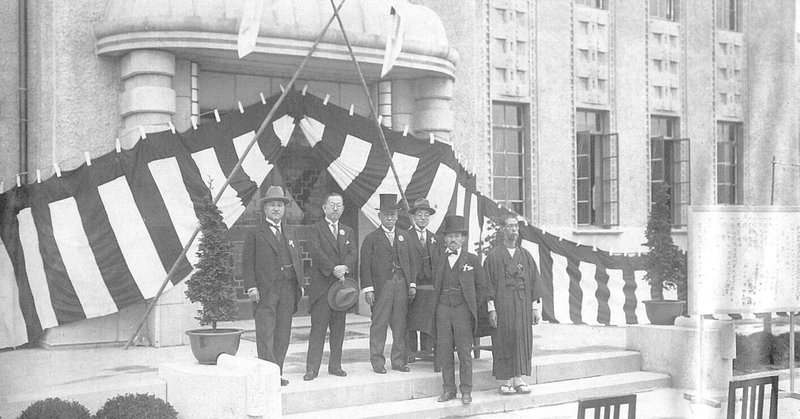

依佐美送信所の文献をガサガサしていたら、こんな写真も出てきました。

牛さんも頑張ったんですね。

(もちろん人も頑張りました)

「ニイタカヤマノボレ」を中継したと言われる依佐美送信所

1938年には、国際電話株式会社(1932年設立)と合併、日本無線電信株式会社は、「国際電気通信株式会社」へと社名を変更しました。

そして1941年12月2日、先遣部隊として太平洋を潜航していた第六艦隊所属の潜水艦に向け、この依佐美送信所を使って「ニイタカヤマノボレ一二〇八」の暗号電報が届けられたと言われています。

この電報は、モールス信号によって送信されましたが、もちろんそのままの形ではなく、当時海軍が使用していた「海軍暗号書D」に基づいた、5桁の数字に変換されて送信されました。

3.電気興業の誕生

そもそもなぜ依佐美送信所の話をしたのかというと…

ここまでで、依佐美送信所についてよくご理解いただけたかと思いますが、おそらく読者のみなさまの中には、なぜわたしたちが依佐美送信所の話をしているのか疑問に思う方もいるかもしれませんね。

その答えは、電気興業の生い立ちにあります。

依佐美送信所はこれ以降、一部が日本海軍に使用されるなど、引き続き通信施設の役割を果たしていましたが、終戦後にはGHQより国際電気通信株式会社の解散命令が下りました。そして、米国が施設を接収することとなり、米海軍横須賀基地から、各潜水艦などへ命令を伝える送信所として新たな役割を担うことになりました。

これに伴い、依佐美送信所の保守運用にあたる国際電気通信株式会社の第二会社が設立されます。

そうです、これが電気興業のはじまりです。

電気興業は、依佐美送信所の保守運用を行う会社として、1950年6月1日に設立されました。

ここに当時の作業風景を写した写真を載せておきますね。

いやこれ、すごくないですか!

しっかりとした安全帯もヘルメットさえも身に着けず、からだ一つで高所作業を行う姿からは、今では考えられない命がけの大変な仕事だったことがうかがえます。

地域の人たちの心のよりどころでもありました

その後、依佐美送信所は1994年に米海軍より日本へ正式に返還されたことによって、その役目を終えることとなりました。ですので、アンテナやその他送信所設備は撤去される方針が示されたのですが...

それに対して、歴史的な意義の強さから送信所の保存を望む声が多く上がったのです。

これを受けて、鉄塔の一部を記念鉄塔として残し、当時の様子を伝える「依佐美送信所記念館」が建てられました。

実際、地域小学校の送信所見学や鉄塔をモチーフにしたお菓子が作られる、鉄塔を目印にして帰路に就いたエピソードなど、依佐美送信所を中心として地域でのコミュニケーションが活発に行われていた様子をみると、遠くに電波を飛ばすための無機質な建造物ではなく、地域の人々にとっては、自分の生まれ育った地を印象付けるアイデンティティとなっていたのだなと。

現在に引き継がれる送信所

送信所としての本来の役目を終えた後も、依佐美送信所は様々な場所、様々な形で今もなお、存在し続けています。

歴史・技術を継承する空間

依佐美送信所記念館内では、貴重な史料が数多く展示されているだけでなく、当時の送信室の様子が再現されています。

様々な機器で配線のほとんどがブラックボックス化されてしまっている今、建物自体が配線図になっているとも言えるこの記念館には、工業高校や高等専門学校の学生さん、アマチュア無線家の方などが勉強の一環として訪れています。

地域の憩いの場

依佐美送信所記念館のとなりには、自然豊かな広々とした公園があります。取材に伺ったのは平日でしたが、子供たちが駆け回り、愛犬の散歩やピクニックを楽しむ様子など、多くの人が集う場として賑わいを見せていました。

再生可能エネルギーを生み出す場

依佐美送信所跡地の一部(自社保有地)では、電気興業の大規模太陽光発電設備も稼働しています。

「平和の鐘」としてよみがえったアンテナ

実は、解体されたアンテナの一部(アース線)は、溶解されて地元、半城土の願行寺の「平和の鐘」として姿を変え、今も残り続けています。

というのも、大戦の戦火が激しくなった当時、願行寺の釣鐘は軍事資源として供出されたため、50年以上ものあいだ鐘が無い状態でした。

そこで、依佐美送信所の解体に伴い、1997年に煩悩の数である108にちなんで、108キロのアース線(銅)を使って梵鐘の火入式が行われたのです。

その火入式の様子を記録した貴重な資料を願行寺さんで拝見することができました。

4.終わりに

ながながと書いてしまいましたが、それもそのはずですね、電気興業の前身とも言える日本無線電信株式会社の創立(1925年)から数えると、2025年に電気興業は100周年を迎えることになります!

この100年を通して、これまであたりまえではなかった「情報のやりとりがスムーズにできる生活」を誰もがあたりまえに享受できるよう、電気興業は影ながら広く社会に貢献してきました。

この100年で電気興業が取り組んできたこと、そしてこの先、電気興業がどんなあたりまえをつくろうとしているのか、

今後の記事も楽しみにしていてくださいね!

取材協力:

・フローラルガーデンよさみ

・依佐美送信所記念館ガイドボランティアの会

・刈谷市

・願行寺

参考文献:

・『依佐美送信局関係資料 2005/5月版 電気通信大学歴史資料館集積』

・電気興業株式会社『依佐美送信所 70年の歴史と足跡』

備考:

本記事は、戦争を肯定するものではありません