かなえたい夢と居場所

今回、「かなえたい夢」というお題を見て、私にしては珍しく内容が頭にあふれてきた。この状態のため、とりとめがなく、読みにくい文章になるかもしれませんが、読んでいただければ嬉しいです。

私がかなえたい夢は「モノづくりをするエンジニアであり続ける事と発達障がいなど生きづらさを抱えている子たちの居場所になるような人」でありたい。

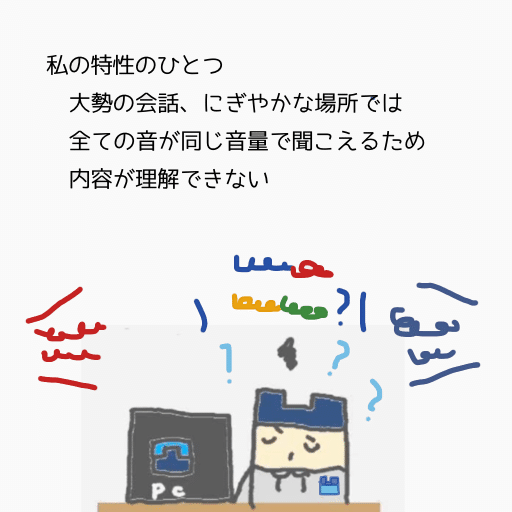

私は「自閉スペクトラム症」の特性がある。また「軽度の場面緘黙」の症状もある。

発達障害(神経発達症)参考サイト:LITALICO発達ナビさん

場面緘黙参考サイト:凸凹じぶんナビ とことこ さん

最初に書いた夢には経緯がある。幼少期にさかのぼり、現在までの経験を書きたいと思う。

幼少期

親から見ても不思議な子供だった。0才のころから、夏にはエアコンが切れた途端、泣き出し、ある人が作曲した曲が流れると烈火のごとく泣き出すため、親はその曲が流れるタイミングでテレビを消さなけらばならなかった。

着ぐるみが大の苦手で他の子が喜んで抱き着く中、私はパニックを起こし、後から来た父がどこにいるかわかるぐらいには泣き声が響き渡った。

特に、誰かと遊ぼうともせず、公園にいってもせっせと砂場で何かを作り続けた。家でもブロック遊びに熱中した。のちに中学まで同じ学校に通った幼馴染たちは、一緒に遊んでいたが、特に交わろうともしない私を仲間外れにすることはせず、かといって何かを強制することもなく、ありがたかった。(ままごとではペットの犬の役など)

そうこうしている間に、幼稚園に通う年齢になった。面接は先生と子供で行うが、他の子が喜んで入っていく中、私は頑として入らず、母に抱えられて入室したものの、ほとんどなにも話さなかった。(今思えば、よく入園許可が出たなと不思議である。)入園式も、他の子は親から離れて座って先生の話を聞いていたが、一番後ろで私は親の隣に立っていた。意地でも座らない。そのため、後ろに臨時で私専用の椅子が用意された。

物心ついたときには、どこか生きづらさを感じていた。幼稚園の年中のころには感じていたと思う。活発な子にはよくちょっかいを出された。私はうまく話せず、活発な子は口が達者なため、「いじめてない。」と言う。担任の先生は活発な子たちを信じた。一人で黙々と遊ぶことが好きだった。

そんな幼稚園生活は楽しくなく、また、入園前に母が少し入院していたこともあり、家で過ごしていたかった。(入院していた期間は1か月程度だが、私にはとても長く感じていた。)

そんなこんなで、よく幼稚園から脱走を試みた。脱走といっても担任の先生に帰りの挨拶はしにいく、謎に律儀な脱走だった。こういう事が続き、祖母の友人の娘さんが私の通う幼稚園で先生をしていたので、その先生が見張りで近くにつき、げた箱には優しい事務の先生が立つようになった。私が教室に入れる状態でないときは事務室で一緒に絵を書いたりした。

年長ごろには脱走も落ち着き、ほかの子に比べとても長い時間をかけて幼稚園生活に慣れていった。色々ワンテンポもツーテンポも遅れていた。毎年、音楽会があった。一生懸命木琴をたたいていたが、先生にとても怒られた。一緒にたたいていた子も理由はわからず、いまだになぜ怒られたのか分からない。

体操服で作業し、その後制服に着替えることはわかっていたが、気づくと私だけ体操服で、周りは制服に着替え、鍵盤ハーモニカを準備していたこともあった。こんな生活が常だった。

周りは戦隊ヒーローや今でいう「プリキュア」のようなアニメに興味を持っていた。私はそのころ、砂場遊び、ブロック、数字、算数が主な興味であった。工具のおもちゃなども大好きで、祖父はそのおもちゃをいれる工具入れをくれた。家では、ブロックで何かをつくったり、並べたり、数字や算数の本にのめりこんだ。自分の中の、きれいな形、きれいな数字があったが、周りには通じないことを知った。

なんとなく周りとの違和感を感じつつ、卒園式の時期になった。最後に選ばれた園児が先生に花束を渡す。私は園長先生に渡す係だった。(一番手のかかる子だったからだろうと親は言う。自分でもそう思う。)

練習でも、しっかり園長先生に花束を渡した。しかし、当日、隣の先生に渡す子がタックルしてきて、園長先生に花束を渡した。私はパニックで呆然になり、固まっていたところ、隣のバスの先生が私の花束を受け取ってくれた。そんな幼稚園生活だった。今の時代であれば、この時期に「発達障害」と診断されていたかもしれない。しかし、この時代はまだ、「発達障害」という言葉は全く知れ渡っていない時期だった。

小学生時代

同じ幼稚園から多くの子が一緒に同じ小学校に入学した。入学した小学校は当時はとても生徒が多かった。小1のころはクラスで校庭で遊ぶことになり、迷子になってる間にみんな教室に戻っていた。

幼稚園時代から知っている子が多いため、特にいじめられることもなかった。時代のせいだろうか、今思えば、私以外にも「発達障害の特性がバリバリ出ている子」、「勉強についていけない子」などいたが、支援級などはなく、支援されることはなかった。「そういう子」という扱いだった。私の学年全体が個性的だったのも良かったのかもしれない。一学年下であるだけで、いじめに苦しむ子もいた。

支援級が設立されたのは、小学校6年生の時で「身体に障害がある子」だけだった。

小1で初めてゲーム機というものを誕生日にもらった。特に欲しがった記憶はないのだが、「話についていけなかったらかわいそうだから。」という両親の配慮だった。また、家に初めてPCがやってきた。当時はネットがつながっておらず、付属のゲームやタイピングソフトに夢中になった。このころから、機械系が興味に加わった。

小4で初めて、ネットにつながった。知りたいことが調べられることに喜び、ローマ字表を必死に見ながら打ち込んだ。

他の子が楽しめることが苦痛だった。他の子は公園に遊びに行けば、楽しそうに遊ぶ。私にはそれができなかった。母からは「どうしてみんなと同じように遊べないの!」と言われた。

小5の担任ⅰ先生は後から気づいたが、その時代では「発達障害、知的障害」等「目に見えない障害」に通じた先生だった。興味がないことには記憶力が働かない私は都道府県が覚えられず、夏休みの午前中、マンツーマンで都道府県の暗記や宿題をした。ⅰ先生は都道府県絵本やパズルを持ってきてくれた。おやつも私しか来ないのにクッキーひと箱を毎日くれた。幼馴染がこっそり、見に来て途中から2対1の夏期講習になった思い出がある。(結局、北海道、四国、九州しか覚えられなかったが、先生が喜んでくれた記憶がある。)

理科の実験で自分でピタゴラスイッチのようなものをつくり、レポートにまとめるといった授業があった。モノづくり大好きな私は装置の制作にのめりこみ、昼休み、放課後もひたすら一人でつくり、ビー玉を転がして修正を繰り返した。ⅰ先生は「早く帰れ」とも言わず、必要な道具を貸してくれたり、放課後も職員室ではなく、一歩離れたところで見守っていてくれた。

小6ではi先生は新設された支援級担当になったが、心配していた生徒には毎日その子のレベルにあったプリントをつくって渡しに来るなど、生徒思いの先生だった。特に小学校では嫌な思い出はそこまでない気がする。(掛け算、割り算を先に計算するというルールに納得できず、左から計算して、0点を取った記憶もある)

中学生時代

小学校を無事卒業し、中学に入学した。中学では吹奏楽部に入り、トランペットに熱中した。しかし、このころから生きづらさが加速した。興味が子供のころから変わらないため、周りの話題についていけなくなり始めた。中学特有の友人づきあいに苦労した。

中二のクラスは学級崩壊状態だった。常に誰かがいじめられていた。いじめに加わらないようにしていた私は、気づいたらターゲットになっていた。今気づけば、チックの症状が出ていたのかもしれない。話す前に咳ばらいをしないと話せなかった。それに気づいたクラスメイトに笑われるようになった。机の中にはゴミが入っていたこともあった。部活もコンクールメンバーに選ばれたが、ある先輩から指導以上に怒られ、楽器の技術以外で何故か笑い者にされ辛かった。

自閉スペクトラム症の特性上か、上手く先生にも両親にも話せなかった。パニックでしか表現ができなかった。朝は学校への嫌悪感から、水も飲めなかった。

助けを自分なりに求めたが両親は「泣くな!強くなれ!」と言い学校は休めず、担任は学級崩壊のクラスに手を焼き「人生の勉強です。」と言う。そんな状態での修学旅行は苦痛だった。

教室から足が遠のき、保健室登校をした。その途端、あらゆる先生が教室へ戻そうとする。「なぜ行けないのか?」、「これからどうするつもりだ?」とせき立てる。緘黙症状で何も答えられなかった。「何か答えなさい!」と急き立てられた。今まで散々、先生に訴えたのに。帰宅後、ゲームへ逃避した。どうぶつの森の住人たちは、いつでも受け入れてくれる。部活だけは行っていた。いつも通り接してくれることがありがたかった。

中2は最後まで保健室で過ごした。校長先生だけが何も言わず、たまに現れては専門の英語を教えてくれたが、テスト問題には出なかった。後に教えていただいた内容は高校英語だったことを知った。

中3は2年時に学年全体が荒れたためか、バランス良くクラス分けがされた。部活の顧問である恩師、O先生が担任になった。1年のころから部活で指導していただいた一番理解のある先生だった。真っ向から対峙する先生で「お前が保健室に戻ったら私は泣く!」と言われたことを覚えている。特別に交換日誌をO先生としていただき、毎日心の天気、感想を書く。嫌なことを上手くまとめられず、黒く塗りつぶした日もあった。言語表現がとにかく苦手だった。

中2でいじめのターゲットにされた頃、いち早く変化に気づいたO先生だった。表情がわかりにくい私の感情に気づける先生だった。中3の2学期の通知表に書かれていた言葉を覚えている。「最近の顔つきが以前に比べてだいぶ穏やかになったと感じています。」

部活も自分たちの時代になり、自分の経験から楽しく演奏しようと動いた。その恩師O先生からの手紙は今でも財布に入れて持ち歩いている。

保健室で自分で勉強していたが、中2の遅れを痛感した。中2の影響で内申点は低く、滑り止めの高校に進学した。無事、学費の一部免除の奨学生で入学できた。

高校時代

人間関係で一番悩まなかった時期かもしれない。おのずと似た人間が集まるのか、友人たちは職人肌で、みんな何かしらのオタクであった。どのように振舞うのが良いのか、あまり考えずに過ごすことができた。

参考記事: 東洋経済さん

しかし、進学した高校は、ほぼ毎日時間割変更があった。自閉症の特性上、とにかくこの生活が苦痛だった。また、小学生のころ父が病気で働けなくなった。感情の揺れもあった。足音で父の機嫌が分かるようになっていた。誰にも話せなかった。母は私を進学させるため、必死にパートで働いていた。中学生のころから研究職か技術職に就きたいと思っていたため、お年玉などは大学用に貯金し、ほとんど使うこともなかった。下記に記す通り、ハードな高校生活だったため、休日もほとんどなく、友人たちと遊びに行く余裕もなかった。

その高校で一番の進学クラスに在籍していたが、入学早々、志望大学を決めることになった。朝は7時45分から夕方6時まで授業がびっちり。なんともいえない窮屈感があった。

高1のあるとき、急にスイッチが切れ、登校はするが、授業はサボり、保健室でボーっと過ごした。2学期間はほとんど、この状態だった。「浪人はできない。」、「理系は文系より教科書代などがかかるので、高2では文系クラスを選択し、大学で理転(理系に転向)しなければ。」、「私立の大学は学費が高すぎて進学できない。」、「みんなが楽しめることが、どうして私には苦痛なのか。」、「なぜみんな大学を選べるほど恵まれてるのに、必死に勉強しないのか?」

高校保健室のH先生は、無理に話させるようなことはしなかった。緘黙症状も出なかった。私はようやく、ポツリポツリと言語表現ができるようになっていた。授業に出ていないことは両親には話せなかった。

成績でコースが決まる。私の高校は成績はほとんどテストで決まっていた。友人にノートをかりて写し、テストには臨んでいた。友人のおかげでテストはそれなりに点がとれ、無事コース落ちすることはなかった。とにかく友人に恵まれていた。

(三者面談で担任の先生が「授業に出てない割にたいしたもんです。」と言ったことから母に授業をサボっていることがばれた。そのころには母もそれぐらいでは動じず、「授業に出てないことで生じた問題は自己責任です。」と言っただけだった。)

授業料が払えず、成績がいいのに退学せざる得ない子がいた。私より真面目に授業に出席していたのに、コース落ちしたクラスメイトがいた。私は高2から、授業をサボることはなくなった。

前述したように毎日の時間割変更で、度々体調を崩した。両親は理解できず「甘えるな。強くなれ。」と言う。毎日、おなかの調子が悪い状態で登校し、トイレに駆け込んだ。

高3になる年、私の高校では保健室が2つあるのだが、1年から見ていてくれたH先生は、もう一つの保健室に移動になり、新しい養護の先生がやってきた。これが大きな出会いだった。

トイレの近くに保健室はあった。その日も例のごとく、時間割変更でおなかを壊し、トイレに行った後、初めて新しいA先生と出会った。A先生は私の顔を見るなり「自閉ちゃんやな。」と言った。A先生は支援学校で働いていた経験がある先生だった。顔つき、時間割変更による体調不良、独特な動き?があったらしい。

「自閉症」という言葉は知っていたが、ドラマや漫画に出るようなイメージで自分が当てはまるとは思っていなかった。生きづらさは自分の努力が足りない、弱いからだと思っていた。

現在は「自閉スペクトラム症」となっているが、当時は「アスペルガー」、「高機能自閉症」など分類があった気がする。

A先生はアスペルガーなどに関するわかりやすい本を貸してくれ、色々困っていることの対処法などを一緒に考えてくれた。「母にも見せるように。できれば今のうちに病院で診断してもらったほうがいい。」と言い、おすすめの病院を教えてくれた。

母にそのことを話し、本も見てもらったが、病院には嫌そうな顔をしたため、病院に行くことはなかった。

養護のH先生、A先生に見守られながら、遅めの言語表現ができるようになった高校時代だった。高校時代の職人友達とは、今でも遊んだり連絡をとったりしている。

大学時代から現在まで

無事に大学では理系に転向することができた。とにかく家計に負担をかけないために、大学の授業料は全額免除にする必要がある。テスト前は必死だった。高校がハード生活だったため、研究室に在籍するまでは、バイトで小遣いなどを稼ぎつつ、サークルにも入らず、趣味や興味のある専門書を読みふけり、ゆっくり過ごした。たまには、友人たちとクリスマス会などもした。

研究室ではモノづくりが専門の研究室に所属した。さぁ、好きなことに没頭できるというときに謎の体調不良に襲われた。毎月、下痢を伴う激しい腹痛と高熱が出るようになった。一週間は、その状態が続き、やっと体調が回復したころ、また同じ症状が出る。毎月、病院に駆け込むが「胃腸炎」の診断だった。

大学院へ進んでも体調が変わらず、これはおかしいと思い、別の病院へ行くと、腫瘍が見つかった。すぐに大きな病院へ紹介され、いつどうなってもおかしくないとのことで手術になった。幸い、良性だったため、術後から現在も服薬中である。最初のころは薬の副作用の吐き気に苦労した。夜中に吐き気で眠れなかった。

このような体調で、実験を続け、論文も仕上げるぐらいには成果を出した。研究室で倒れこむことがあっても研究を続けた。しかし、指導教員の望むペースではなかったのだろう。「使えない。」と言われ無視されつづけ、私の作った成果は勝手に捨てられた。同期や後輩は指導教員をおそれ、濡れ衣を着せられたこともあった。

ストレスのせいだろうか、薬の副作用に加え、専門書が頭に入らなくなり、薬を飲んでも頭痛は収まらない。そんな状態でも、「モノづくりが好き」なことには変わらなかった。就職活動時期になり、専門性は生かせないが、「モノづくり」の会社に入社した。しかし、ストレスが自分の想像以上に強かったのか「うつ病」を発症した。「自閉スペクトラム症」であることも分かった。服薬しながら仕事をこなした。

しかし、詳しい内容は省くが、「社会はまだ精神疾病も発達障害なども理解が追い付いていない。」ことを痛感した。

専門分野ではなかったが、必死に勉強し、くらいついた。完成した時の達成感を知った。モノづくりには私の苦手な「急な変更」はつきものだが、これは百も承知だったので、どうにかこなしてきた。苦手なことはA先生と本を読みながら学んだことから自分なりに対処法を見つけ対応した。(急な予定変更対策で納品日の1週間前には作業を終わらせるなど。)

うれしいことに上司の期待はどんどん大きくなった。しかし、自分の仕事プラス複数の上司の手が回らない仕事も頼まれるようになり、私のキャパを超えた。研修もあり、その課題もあり、ほぼ休めない時期が続いた。

そんな生活が続いたある日、いままで「強くなれ」と言われて育ってきた。必死に頑張ってきたが、いつ人並みに強くなれるのか。モノづくりは嫌いではないが、この忙しさはいつまで続くのか、急に途方にくれた。ちょうど在宅勤務の日だった。涙が止まらなくなり両親に「いつまで頑張れば、人並みに強くなれるのか。」と訴えた。

その状態で1年激務を続けた。よくなりかけていた「うつ病」が再発した。ドクターストップだった。諸事情により転院し、これまでの経緯を伝えた。新しい主治医の先生は「この状態で今まで、頑張ってたんですか!?」と驚いた。会社が「うつ病、発達障害はよくわからない。そんな風に見えない。」という対応だったので、わざわざ電話で説明してくれた。私も数回、アポを取り、説明資料を作り面談をしていただいたが、資料は机に放り投げられ、「こんな紙でコミュニケーションはとれないよ。」と言われた。

「理解できない。今の会社のモノづくりの現場には戻ることができない。」と回答された。途方にくれた。今までの努力をすべて白紙にされた気分だった。

転換点

ドクターストップで「とにかく、ゆっくり休んで、好きなことをしましょう。」と言われた。「Minecraft」というモノづくりゲームは、私にドンピシャなゲームでかれこれ5-6年遊び続けている。図鑑や攻略本好きなので、マイクラの攻略本をパラパラ見ることも大好きである。今の時代、ネットで調べたほうが早いが、攻略本のほうが手元に置け、すぐにマイクラの世界に入ることができる。私にとっては精神安定剤のようなものである。

マインクラフト参考サイト

SNSで自分の作品を上げ続けていたことから、マイクラ大好きな人、お子さん、その親御さんともつながりを持つことができた。ひょんなことから、仲良くなった相互フォローしている方から、マルチサーバーに招待された。その方のお子さんはマイクラやプログラミングが好きで興味も私とほぼ同じであった。

今までは、知らない人とプレーするマルチサーバーには気後れしていたが、過労時代にその子たちや親御さんからいただいたコメントはとても励みになっていた。そのことから、思い切ってそのサーバーに参加した。このことから、マルチプレーをすることが増えた。

・未成年なので、親御さんと信頼関係がしっかりしている子のみ遊んでいる。昼夜逆転対策で夜は遅くとも22時までなど。明確にしていないが、私の中でしっかりルールを決めている。

・私含め個人情報は出さない。のらりくらりかわしている(笑) ネットモラルには目を光らせている。現在、遊んでいる子たちは、ネットモラルがしっかりしているので、現時点では安心。

・たまにSNSに写真を載せているが(もちろんアバターの)。しっかりと許可を取った人のみ掲載する。

マルチサーバーには私のように「発達障害」のある子、様々な事情を抱えた子もいた。私も夢中になって作っているので、チャットは少なく、ワンテンポ遅れていたりする。挨拶だけチャットできる子、返答がない子、ぐいぐいくる子様々である(私的にはぐいぐい来てくれるのも大歓迎 笑)全体的に穏やかな子たちです。

いろいろ気持ちもわかるので、返事がなかろうが特に私は気にしない。その子に無理にチャットさせることもしない。しかし、今まで返答がなかった子が、私がしたあいさつに初めて返答してくれた時は「クララが立った!」レベルで喜んだ。

マイクラ以外にRobloxというゲームでもマルチプレーをはじめ、チャットができなくても同じ空間で遊んでいるだけで癒され、私が作ったものに喜んでもらえると嬉しかった。辛いうつ状態を忘れることができた。親御さんから感謝のメールが来ることもあるが、それは、私も同じで私も彼らに救われていた。

彼らと遊び過ごす中で、「子供の世界は狭いのだ。」ということを自分の子供のころを思い出し、痛感した。子供の世界それは、「ほとんど家と学校など」だ。発達障害の子は好きなことには大人顔負けの専門的知識を持っていることがある。そして、その興味が周囲とは異なることもある。私もそうだったが、同じレベルで話が通じる友達を見つけるのはなかなか難しいだろう。発達障害でなくても学校が合わない子は大勢いるだろう。

社会性を不安視される親御さんもいるが、私が遊んでいる子たちは、顔も知らない私に敬語を使える。チャットができなくても動きでコミュニケーションをとろうとする。私が小学生のころだったら、ここまでできただろうかと感服する。技術もすごい。私が質問することも多々あり、優しく教えてくれる。Robloxに関しては、彼らのほうが先生である(笑)

いつかこういう子たちの居場所的な人になりたいと思った。「親でも先生でもない、話の合う変わった謎の人」になりたい。定年退職したら、このような仕事をしようかと思っていた。そんな中、前述したとおり、私は「今の会社のモノづくり現場には戻れない。」という現実に出くわした。

最初は、あの現場に戻りたかった。高校時代のA先生に泣いて電話したこともあった。そんな渦中でも彼らと遊んでいるときは、辛いことを忘れていた。

そんな休養の日々を過ごす中で母が言った。「過労時代より、今、自分の好きなものを作りながら、子供たちと遊んでいるときのほうが良い顔をしている。」

主治医の先生も言った。「できることなら紹介したい子がたくさんいる。そっちの能力を生かしませんか?」

2023年の今年は「クリエイターフェス」で「マイクラでつくる理想の街」というイベントに思い切って参加した。

そのつながりで、人生の先輩たちとマイクラを毎晩している。新たな居場所を見つけた。色々話していく中で、新たな視点もあった。

最後に

発達障害があり学校で疲れている子や不登校でエネルギー切れの子に学校に戻すために療育や勉強をさせたいわけではない。ただ、第三の居場所があれば、人は少し救われる。

いつも遊んでいる子たちには、「気が乗った時には、いつでも遊びに突撃してきてね。」スタンスでいる。逆に私は彼らが遊んでいるところに、飛び込んでいくことは、めったにしないと決めている。「彼らには彼らの世界」がある。

成長につれて、彼らも新しい居場所を見つけて、遊ぶことも減っていくかもしれない。それはそれで喜ばしいことだと思う。「ちょっと疲れた。凸凹のところに久しぶりに行ってみよう。」そんな関係でもいい。私のことだから「おぉー。久しぶり!」ぐらいのテンションだろう。毎日のように一緒に遊ばなくても、定期的に遊びたくなる。それもまた「居場所」だろうと私は思う。

私でいいのであれば、ずっと居場所にするのも、全くかまわない。それも喜ばしい。「来るもの拒まず、去る者追わず。」、「疲れている。落ち込んでいる。特に何もないし元気だけど、誰かと遊びたい。同じ空間で過ごしたい。そんなときにはいつでもおいで。」というスタンスで過ごしている。

「今の会社でなくても「モノづくり」は続けられる。勉強したいことも出てきた。やってみたいこともある。そのような趣味の人とまたつながり、新たな居場所ができるかもしれない。エンジニアと居場所になる人は両立できるかもしれない。」そんなことを思いながら、今後どうしていくかゆっくり考え療養している。

中里さんが運営している「Branch」さんという会社を見つけた。将来、このような仕事がしたいなぁと思いながら、現在、体調第一で過ごしている。

↑ 中里さんの記事の引用です。

いつも遊んでくれる子たちへ

秋ごろからPCやキーボードが不調で、なかなか遊べず、ごめんなさい。遊びながら、たびたび「キーボードが不調で抜けます。」、「PCがフリーズし始めたので抜けます」と言っていたと思います。

もうそろそろ、PC問題が解決するので、2024年になったら、また週末に現れることでしょう。マイクラ、Robloxで、オススメされたゲーム全て、目を通してます。気が乗った時に色々教えてください。

いつかマイクラでサバイバルのマルチサーバーでも開けたらいいなぁと思ってます。(クリエイティブはA君にお世話になっているワールドがあるので。A君、A君のご家族の皆様いつもお世話になっております。ありがとうございます。)

※発達障害などは特性が十人十色です。この記事はあくまでも当事者の1人の文章になります。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました☺️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?