こころをからだに繋ぐ呼吸法Bodywork 第1章 II 4)

西野流呼吸法:こころをからだに繋ぐ呼吸法Bodywork 第1章 II 4)

II.足芯呼吸-足の裏から息を吸い上げる不思議な呼吸

近未来医学のフロンティアになるか?

4)イメージを体の前面に回す

-現代人が想像もできない東洋の伝統的修練法

百会までイメージを引き上げると、そのイメージは頭頂部を前方に進め、身体の前面で皮膚のすぐ後ろ側を、ズーッと丹田まで動かして落としてゆく(あるいはイメージを丹田に移動する)。

イメージを動かす稽古の主要な部分はここまでである。

イメージを体の前面に回すということは、現代生活ではほとんど想像すらできない。

むしろ「超」現代的であるというべきか。

(参考:電子ジャーナル「呼吸臨床」の関連連載:第8回①、②(全文を読むにはID/PW登録必要)URL:https://kokyurinsho.com/focus/e00077-1/#、https://kokyurinsho.com/focus/e00077-2/)

西野流呼吸法を最初に習った1989年、この練習法にはさすがに驚いた。

しかしこうした修養法の存在は、座禅の実践から知っていた。

広く内丹(Neidan)と呼ばれるもので、 10世紀ごろ中国で道教思想による身体訓練として始まり、現代の気功にもつながる。

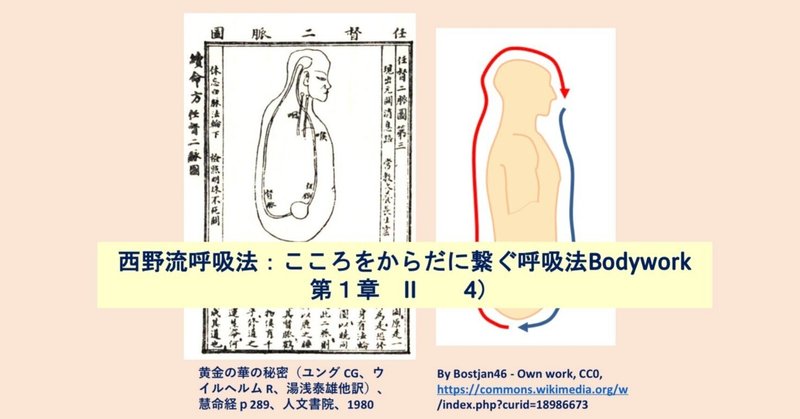

イメージを巡らせる点で周天法(小周天、大周天)ともいわれている(本noteタイトルの図)。

こんな修養法は単なる文学的記載であると私は考えていた。

実際に自分がこうしたイメージを巡らせるようになって、古来の伝承にもっと驚いた。

(参考:電子ジャーナル「呼吸臨床」の関連連載:第11回URL:https://kokyurinsho.com/focus/e00091-1/)

(エピソード(10):黄金の華の秘密(ユングCG、ヴィルヘルムR著、湯浅泰雄、定方昭夫訳)そしてDeepBody、URLhttps://note.com/deepbody_nukiwat/n/n95315f5e30ac)

こうした点、実際に脳科学研究者に、是非ご自分でこうした身体感覚を経験していただきたいと切に思うのは、自身の経験に基づくものである。

こうしたイメージを身体反応に反映できるとはいかなるメカニズムか?

これも現代医学では全く説明ができない。

逆にこうした領域は近未来の医学のフロンティアになるかもしれない。

足芯呼吸の不思議を考えていた頃、興味ある本を見つけた。

自分の身体の部分を順に認知するリハビリが示されている。

「自分の中に分け入る

目を閉じて、

自分の体の中に分け入ってゆく、

身体の中をたどり、

あちこちに入ってみる

身体を観察し、

その声を聞いてみる

足の裏…踵…ふくらはぎ…膝…

腿…腰…

(さらに続く)

(出典:脳のなかの身体-認知運動療法の挑戦、宮本省三、講談社現代新書#1929)

その他にも、身体イメージ訓練として有名な自律訓練法(autogenic trainig)がある。

(参考;Wikipedia「自律訓練法」、リンクhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%BE%8B%E8%A8%93%E7%B7%B4%E6%B3%95)

九州大学診療内科教授池見酉次郎氏による実践が知られている。

腕が重い、腕が温かいなどのイメージ想起は、周天や足芯呼吸にも通じる身体反応と考えられる。

違いは足芯呼吸では全身をイメージが流れる点である。

一方で知覚神経が脳に投影されたカナダのPenfieldによる体性感覚野の研究がある。

(エピソード(11):大脳皮質のホモンクルス、リンク、https://note.com/deepbody_nukiwat/n/n805f5e4ada8a)

開頭手術時に脳の表面を刺激すると被験者は身体の一部を触られている感覚を持つ。

これは脳を刺激することによる感覚惹起、いわば体性感覚野への身体投影でもある。

イメージを移動するとはこうした脳の活動に関連する現象の可能性もある。

身体のimagingやawarenessは、広く脳のなかの複数のボディ・マップと関連している可能性もある。体性感覚野以外にも認識への統合過程として、複数のボディ・マップがあるかもしれない。

あるいは乳幼児期に形成した各自のボディ・マップを、こうした全身のimaging訓練で再強化している可能性もある。

こうした意味では、現在広く脳研究に使用されるfMRIで、周天訓練や足芯呼吸のイメージ操作時にどの部位の脳内血流が変化するかを検討することは興味深い。

今後の展開が期待される。

ボディ・マップに関しては、最近になり全く別の可能性も考えるようになった。

それは対気におけるシグナルが、本当に大脳皮質領域の知覚野を経由するのか?

あるいはもっと旧い進化を引き継いだ、身体連携に関与するFasciaが何らかの役割をしているのか?

これは対気における相互身体認識の実際感覚からの再考である。

残念ながら、この領域に関する科学的知見は全くない。

しかし最近ショウジョウバエ幼虫の全神経デジタル空間再構築が報告された。

(参考:電子ジャーナル「呼吸臨床」Top Journal Hack#229、Science紹介論文(リンクをクリック可)URLhttps://kokyurinsho.com/topjournal/20230323/)

こうした昆虫レベルのボディ・マップは如何に構築されているのか?

もう一つの疑問がある。

それは周天のイメージングが、体幹尾端部を起点に背部を脊椎にそって上行するのは何故かという疑問である。なぜ逆方向でないのか?

古来小周天は実際に修練されてきた。

現在も足芯呼吸として、この流れを実感する。

何か身体の中で、こうした機構が存在するのか?

脊髄の前進運動機構Locomotion CPGの実態として、興味ある報告が2022年秋Balanced sequence generator(BSG)として報告されている。

少しエピソードでその紹介と議論をする。

(エピソード(12):足芯呼吸(あるいは周天)のイメージの方向

ーなぜイメージは下から上(あるいは四足動物として後方から前方)へ巡るか?、URL:https://note.com/deepbody_nukiwat/n/n03307f3102a2)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?