第1章VI 二系統運動系理解へのPrologue 1:呼吸運動、MMC、体幹筋群-少しConceptualな面から西野流呼吸法を考える-

以上、第I章から第V章まで、西野流呼吸法「足芯呼吸」、「華輪」に関して、実際のBodyworkを中心に記載してきた。

「対気」という特徴的な稽古/Bodyworkに入る前に、もう少し基礎稽古が続く。

呼吸法を名前通り酸素取り込み手技と誤解している初心者にとって、「これは呼吸と何の関連か?」という疑問の沸くBodyworkが続く。

実は呼吸法とは”The wilderness hidden inside yourself(内なる隠された原生自然)”(エピソード(EVI-1)、リンクhttps://note.com/deepbody_nukiwat/n/na68ce62dce74)にアクセスする方法論である。

こうした視点から、第1章VIの最初にはこのWilderness hidden insideに関して、少し最近の論文からconceptualな説明もしておきたい。

我々地球上の生物は、ウィルスから脊椎動物に至るまで、遺伝情報はDNA(あるいはRNA) という核酸配列に、プログラムとして維持され、実際の身体は核酸暗号(codon)に相当するアミノ酸配列の三次元構造である蛋白質の集合体として存在する。

地球上に生物が誕生して、少なくとも40億年以上の長い時間経過といわれている。

これら生物はこの長い時間経過で、地球環境での生存に適応するべく、少しずつ遺伝情報が多様化している。そして結果論として一般に「進化」(広く退化も含む)といわれる系統的変化が認められる。

10数億年前、単細胞生物は群体形成等で多細胞生物への進化が始まった。

7~8億年前の全球凍結期を経て(この時期は隕石群の飛来、あるいは銀河宇宙での太陽系そのものの移動など(リンクhttps://note.com/deepbody_nukiwat/n/n639c282c69ce?magazine_key=m5c150c5d198f)、複雑な事象が背景にはある)、エディアカラ動物化石群といわれる爆発的な多様な形態進化をみた。

現在の脊椎動物の祖先は、脊索動物ナメクジウオさらには無顎類(円口類)ヤツメウナギをへて、有顎動物となり、さらに胸びれ、腹びれが進化し、3億5千万年前後に地上へ進出、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類へと進化している。

なぜ呼吸法の説明として脊椎動物進化に注目するのか?

進化とは生存に適する身体形成プログラムの変化であるともいえる。

動物という名が示すように、ほとんどの動物は前進運動機能を第1の特性とする。

食物捕獲、逃走、生殖などの生存と種の維持の基本的機能の最重要な一つは前進運動である。

実は呼吸中枢も前進運動中枢もCPG(central pattern generators)と呼ばれる自動神経系サーキット(出生時にすぐ対応できる生存基盤機能)を基礎にしている。

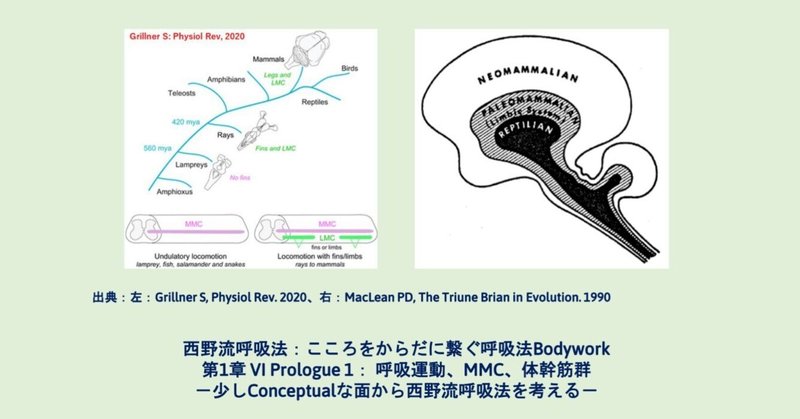

脊椎動物では脊髄に沿った前進運動機構の神経群が、左右交互くねり前進運動(locomotion)を元々の形として、MMC(medial motor column)と呼ばれる神経サーキット、locomotion CPGsを持っている。

後に魚類に見られるヒレの発生、さらには陸上に上がり四肢での運動への進化に伴って、新たに加わったLMC(lateral motor column)と呼ばれるlocomotion CPGsも獲得した。

すなわち運動のために起源の異なる二系統の神経系をもち、しかもそれらは共存して有機的に機能している。

これは大変重要な最近の新知見である。

すなわち我々の脳脊髄神経系のなかに、脊椎動物進化による基本的前進運動機能の進化がそのまま組み込まれている。

進化の結果として、新しい神経細胞circuitに置き換わるのではなく、旧い基本システムに加えより強力なシステムが加わるという二系統構造をとっている。

「そのまま」とは、細胞群の特性的遺伝子発現系(したがってその遺伝子が細胞のマーカーとなる)が種を超えて維持・保存されているという意味である。

言い換えれば形態類似変化としての進化の理解から、類似遺伝子による機能保存性評価として、より詳細な進化の理解が可能となった。

こうした脳神経系構造に最初に気づいたのは、「三位一体脳」という考え方を1970年代に提唱した、米国NIHのMacLean PDである。

彼は地上に進出した後の進化を反映するものとして、反射脳(翻訳本で使用;原著ではProtoreptilian complex (R-complex))、情動脳(翻訳本で使用;原著ではPaleomammalian formation (limbic syhstem))、理性脳(翻訳本で使用;原著ではNeomanmmalian formation)という言葉を用いた。

ただ脳科学が遺伝子操作技術を応用して大きく発達する以前の、20世紀の後半の医学的根拠であった。

そのconceptとしての脳構造の進化的特性は理解できるが、批判は多い。

何よりも旧い脳をネガティブなイメージ・語感を持つ「爬虫類脳」という言葉を使用したのは、学問的とはいえ最悪である。実際は運動機能としては、5億年前、まだ陸上進出以前の、脊椎動物祖型のヤツメウナギにまで遡れる。

しかし一方で、「理性脳」という高等的語感を背景に持つ脳に関しても、最近のAI進歩、GPUを用いたLLM(large language model)で演算結果として紡ぐ、Chat GPTの言葉・文章、hallucination等が新たに出現した。

その「理性脳」という神経細胞群の実態も再検討すべき時期に来ているのは確かである。

東洋人にとっては三位一体(Triune)もadaptiveも同じような内容に聴こえてしまう。

以上は脳構造の進化仮説としての「三位一体脳」である。

しかし西野流呼吸法では「対気」によるSignalingを受けて、突然自分の知らない身体に出会う。自分の中に実際旧いシステムが機能していることを実体験できる点がユニークである。

まさに身体知の世界である。(エピソードVI-2:天動説から地動説的体験!未UP)

2020年のGrillnerの総説でMMC、LMCを知り、西野流呼吸法「対気」で経験する感覚を、初めて自分の中の旧い基盤的身体として、DeepBodyを提唱した。

すなわち三位一体脳の爬虫類のR-complexよりさらに旧い、Grillnerが5億年前というヤツメウナギにまで戻る旧い神経システム(MMC)と、大脳運動野からの随意運動システム(LMC)の共存する身体という実態を納得した。

西野流呼吸法「対気」では、この共存する2系統運動システムを、単なる理論ではなく実際に自分の内なる原生自然として、生存に基盤的身体機構を実体験できる。

その内なるWilderness/原生自然身体の可能性を実感できる。

まさに自分の内なる野生である(エピソード(EVI-1)前述リンク参照)。

ヤツメウナギ(lamprey)と哺乳類マウスでは、脳科学的に遺伝子的類似性は村上ら(リンクhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19298554/)、あるいは菅原ら(リンクhttps://www.nature.com/articles/nature16518)により大まかな区画としての共通性が示されている(実際の図はhttps://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/cc595eee-a57f-4bd3-a44f-3fd4c24cb5ce/dgd_1087_f1.gif)。

5億年の時間差でありながら進化的な一貫性であると考えられる。

実は21世紀に入り、脳科学は分子生物学的方法論を取り入れ、大展開している。

何よりも2013年、月面着陸を目的としたアポロ計画に匹敵する、”BRAIN(Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies)-Initiative”がオバマ大統領により始動し、現在十年をへて驚くべき研究結果が次々と報告(最近では、BI-CCNと言われる。リンクhttps://biccn.org/)されている。

これは広範囲の議論となるので、このnote新記事として「医学共通語で語る東洋系身体/西野流呼吸法(仮題):体幹/大脳基底核/大脳辺縁系(Wilderness hidden inside)」で発信する予定である。

では、Grillnerが提示するMMC、LMCの支配する筋肉群は、現在の哺乳類あるいは我々ヒトでは実際に体幹筋群のどの筋肉に相当するのか?

この理解は今から述べる西野流呼吸法基礎の身体操作を理解する上で、必須のものとなる。

(VI Prologue 2へ続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?