エピソード(4):NCCIH(米国国立補完統合健康センター)

エピソード(4):

NCCIH (National Center for Complementary and Integrative Health、米国国立補完統合健康センター)

私が西野流呼吸法を始めてしばらくした1991年、留学先であった米国NIH(National Institutes of Health:国立衛生研究所)にOffice of Alternative Medicine(OAM)が設立された。

この設立はTom Harkin上院議員などの意向が働いたものである。

私はNIHに立ち寄った際、OAMのビルを訪ねたこともある。

その後30年を経たがその歴史は、代替医療に熱心な議員と、サイエンスとして推計学的有意性を追求する研究者の間の論争で明け暮れている(Wikipedia、リンク、https://en.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Complementary_and_Integrative_Health)。(追記:リンク先の英文は自動翻訳も可能)

1998年、NCCAM(National Center for Complementary and Alternative Medicine)に再編成され、アレルギー疾患研究者のStraus SやBriggs JP等が所長を務め、年間130億円前後で多数の臨床試験を支援していた。しかしその成果は乏しいと批判されている。

実際にNCCAMのウェブサイトに入り閲覧すると、大きくNatural products researchとMind and body researchに分かれていた。

このnoteで取り上げる呼吸法Bodywork等は、当然後者の範疇に入る。

もともと米国においては、代替医療はかなり利用されているようである。

これを実際に示したのはEisenberg Dである。

彼は医学生として、ニクソン大統領が訪中した際中国に同行し、実際に中国で鍼灸などを実習し、後、Harvard大学の研究者になった。

”Encounter with Qi: Exploring Chinese medicine”を出版(1987)している(リンク、https://www.amazon.co.jp/Encounters-Qi-Exploring-Chinese-Medicine/dp/0393312135)。1993年に彼は権威ある医学雑誌New England Journal of Medicine(NEJM)に”Unconventional Medicine in the United States: Prevalence, costs, and patterns of use”(リンク、free article、https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8418405/)を報告している。

約1000人への電話による調査では3分の1が1年以内に各種の代替医療を受けている。これを全米の状況に外挿すると1990年1年間で425万回程度の通院(これに対して家庭医には388万回)と多く、その総額は137億ドルで、その4分の3は私費で支出されていると述べている。

医師はこうした実態も患者から聴取して記載すべきだとしている。

OAMが設立された背景の米国の実態を示しているといえる。

NCCAMに対しては、Wikipediaではかなり辛辣な批判も記載されている。

国際的研究の研究費支援もあり、Fogarty Centerを介してのアプローチも可能であるようだ。

しかし実際の研究そのものは、本noteでも繰り返し述べる通り、科学的根拠を得る事はなかなか困難であろう。

その後NCCAMは2008年、Josephine Briggs(nephrologist、腎臓医)が所長となった。彼女は栄養や運動などscience-based medicineを重視した。しかし2009年にはまたもや Harkinがその運営を辛辣に批判した。一方、2012年有名医学誌JAMA(Journal of the American Medical Asociation)ではNCCAM研究費を投じてもプラセボ効果以上のものは得られていないと痛烈に批判したコメントを掲載した(リンク、https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1150102)。

2014年 NCCAMはNCCIHと改名され、Briggsは2017年末退任、2018年Harvard大学教授からHelene Langevinが所長となった。彼女は結合織に関心がある。一方でまたpseudoscienceに戻るとの懸念も挙げられている。

実際にNCCIHのサイト(https://www.nccih.nih.gov/)に入り、内容をみるとHealth InfoにはTopics A-ZやHerbs at a Glanceなどの部分は国民が見て、分かりやすい。

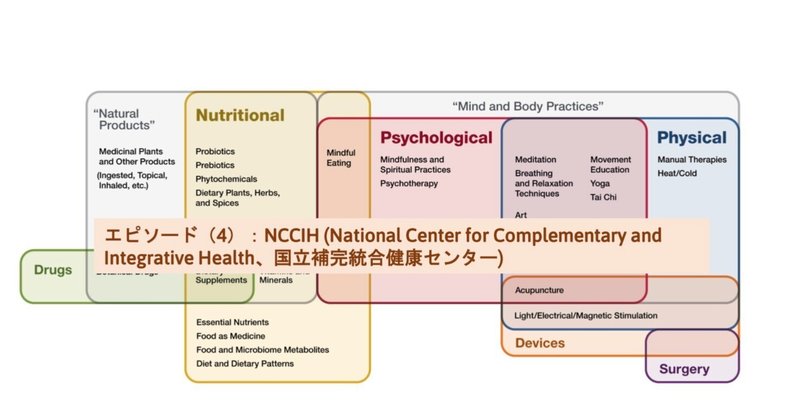

それ以外にComplementary, Alternative, or Integrative Health: What‘s In a Name?の項目にはComplementary Health Approachesの以下の図がある。

よく考えられた図であると思う。

Art, Music, Danceなども並んでいる。

その下には10 most common complementary health approaches in adults, 2012のグラフが挙げられている。

このApproachesの中で、呼吸法、Yoga、Tai chi、Qi Gong、Meditationは個人の領域で約30%、カイロプラクティックやマッサージは被術側であるが約15%を占める。

NCCIHのこれらアプローチの概念図に戻ると、PsychologicalとPhysicalの重なり合いの領域として、個人のBodywork、またマッサージ等が含まれている。

しかし、このnoteで取り上げる西野流呼吸法はどう位置付ければいいか?

個人で行う基礎運動はこのBodywork範疇であることは間違いない。

しかし二個体で行う「対気」とその反応は取り上げられていない。

太極拳「推手」も同様である。これはMartial artsとの理解か?

すなわちそうした二個体間のSignalやり取りはNCCIHにおいては認識されていない。

この点は西野先生から直接聞いた以下の言葉を考える必要がある。

「西野流呼吸法はいわゆる気功とは全く違うものだ」

基礎動作Bodyworkとしては気功の範疇だが、「対気」は個体間の反応である。

実はProject DeepBodyの意義はこの点にある!

西欧医学では全く知られていない、東洋において伝承のBodyworkでアクセスしてきた、進化的に旧い、しかし生体として基盤的な運動系神経機構(大脳基底核/延髄/脊髄locomotion CPG)が存在する。(リンク、DeepBodyとは?:https://note.com/deepbody_nukiwat/n/nc215a5f922a4)

私はこの事実を、西野流呼吸法実践による深い身体感覚と、リンクに示したGrillnerの優れた概念図をみて、最近になり理解することができた。

この新しい認識を、10年程度時間をかけて、西欧医学世界へ広げていく。

“Project DeepBody”とはその探索過程のことである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?