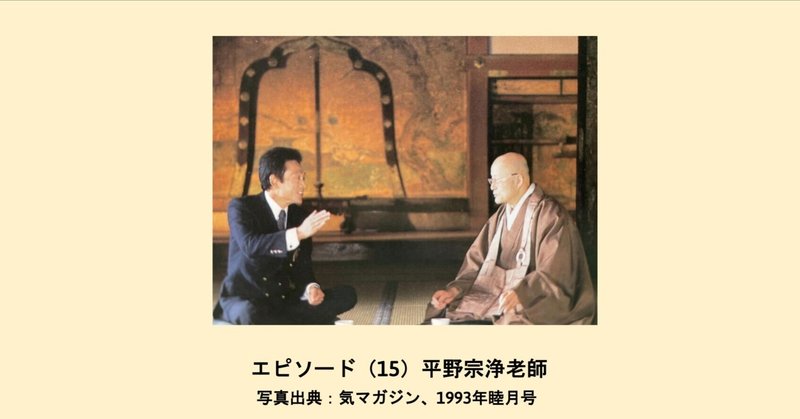

エピソード(15):平野宗浄老師

松島の瑞巌寺は、伊達政宗の建立で豪放な安土桃山の気風を今に残す国宝である。

この寺は臨済宗の僧堂として、何人もの雲水が今も修行をしている。

境内には昔からの修行僧が坐禅した洞窟跡が残っている。

その雲水の指導者(師家(しけ))が平野宗浄老師であった(タイトル写真、西野皓三先生と平野老師)。

もう入滅なさって20年以上になる。

平野老師は瑞巌寺師家に着任される前、花園大学教授であった。

その時代から、京都から大阪に通い西野流呼吸法を稽古しておられた。

西野先生の弟子の一人である。

私も医師として、この「不思議」な呼吸法を習うと、同僚医師には怪訝な目で見られる。

時には面と向かって「呼吸法を止めるなら、先生を支持するよ」などいわれたことがある。私ですらこうである。

雲水の師家である平野老師にも同じような圧力はあったと思われる。

しかし、そんなことには目もくれない平野老師であった。

西野先生の誕生会で同席すると、

「接心(一週間、朝から晩までほとんど座禅をして修行する月一回の機会)のときも、足芯呼吸をすると、座禅よりよほど境地が進む。」とか、

「座って息むから禅僧には痔疾が多い。もっと足先まで呼吸を動かせばいい。」

などと平気でおっしゃる豪快な方であった。

東北大学病院に入院なさった時、お見舞いに伺って、その気のレベルの低さに驚いた。

その時私に御著書をくださった。「禅と東洋医学」という本である。

その中の「気をめぐる序章-呼吸・気・力」の話の中に「西野流呼吸法」が記されている。

禅文化研究所の所長をも勤められ、一休宗純を尊敬しておられた。

学生時代に指導を受けた居士に、座禅の時の呼吸は、足の底から吸うと習った。

しかし長らく納得できなかった。

それが西野先生に足芯呼吸を習って、氷解したと記してある。

良いものは良い、正しいものは正しいという「求道心」のしっかりした方だった。

その平野宗浄老師が長らく稽古なさったのが西野流呼吸法である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?