釣り人語源考 アイの一族(後)(アイゴ・エイ)

アイゴほど、地域によって釣り人の評価が変わる魚は珍しい。

磯や外海に面した防波堤などで、グレやチヌを狙ったフカセ釣りでの「外道」として名を知られる。

その嫌われる要因は「毒の棘」と「強烈な臭さ」である。

そして好まれるのは「美味しさ」と「独特の匂い」であり、その差は非常に興味深い。

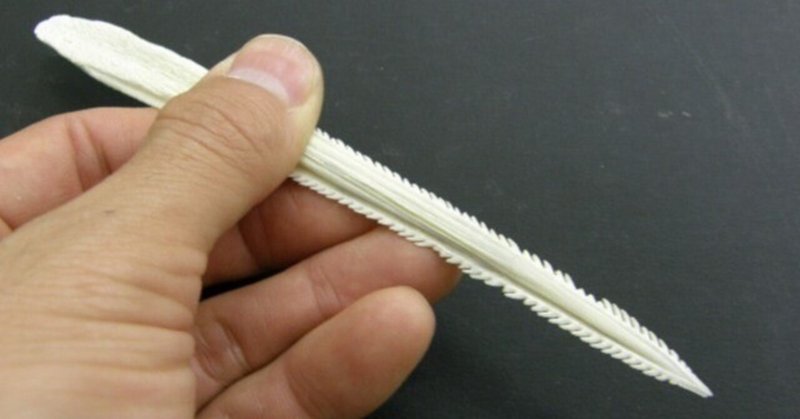

スズキ目アイゴ科のアイゴは、各所のヒレに棘があってそこに毒がある。この毒は死んでも効き目があるので、台所で処理する時も危険だ。特に背鰭の先端に逆方向のトゲが隠れていてヤバい。

釣れたらすぐに専用の「アイゴ挟み」で掴んでキッチンバサミで全部のヒレを切り取るのが定番だ。

また臭みについても、磯臭いだけなら新鮮な魚体を適切に処理すれば問題ないが、地域によって「オシッコ臭い」身の臭いが出たりする。

おそらく海藻を主に食べる魚ではあるが雑食性であるので、美味しい海藻ではない何か微生物と共生している石灰藻類やらポリプ類などの生物を食べてオシッコ臭くなるのかも…ワカランけど。

釣れた後肛門からブリブリと消化物を出してクーラーが激クサになったり、すぐに処置しなかった為に内蔵から身へ小便臭が移ったりと、「バリ」などオシッコに由来する地方名を持っている。

関東地方などでは市場では全く利用されず、釣り人でも口にしない魚だ。

しかし逆に、非常に好まれている地方もあって専門に釣られたり鮮魚店で売られていたりする。

徳島県を中心とした地域…紀伊半島周辺から瀬戸内海の一部ではとても重要な地域の磯魚として食されている。

刺身や焼き物や煮付けなどに調理され、内臓は「ゼンマイ」と呼ばれて、煮付けの超高級食材なのだそうだ。

焼き霜造りや薬味を添えた刺身、酢味噌や果実酢タレを使うことによって、独特の臭さが逆に美味しさを引き立てる。

「酒粕」を餌とした釣法が有名で、他にも味噌やサツマイモを練り餌にする地方がある。

冬場に海藻を食べ、たまに甲殻類などを食べる雑食性であるので、エサ釣りで専門に狙うとなると難しく戦略性が必要だ。

また沖縄県や鹿児島県奄美地方では、シモフリアイゴ型と呼ばれる南方系のアイゴの幼魚を「スク」と呼んで好んで食される。プランクトンを食べている幼魚は生でも食べられるし、塩漬けは「スクガラス」として有名だ。「スクの水揚げ」はネットミームとしてニュースで度々見かけるかと思う。

実はシモフリアイゴ型は外国の台湾から南方の諸島で重要な食用魚であり、煮付けや唐揚げなどに利用される。

アイゴの身自体は非常に質の良い白身で旨味が多く臭いが無ければ刺身も焼き物もとんでもなく旨い!

筆者も人生の中で最も美味かった塩焼きは、新婚の時に山陰で海水浴に行った時に潜って突いてその場でBBQにしたアイゴだ。

アイゴの語源としてネットなどで紹介されている定説は「アイヌ語でイラクサを表す"アイ"に由来」とある。

しかしこれは間違いだと前編を読まれた方は気付くだろう。

アイヌ語でアイは、矢であったり棘紋様だったりと「尖った役に立つもの」だ。

アイヌ語でエゾイラクサの茎を「モセ」その繊維を「ハイモセ」と呼んでいる。

アイヌ語には「サクラの皮」など"部分での名前"でしか存在しなくて、サクラのような植物そのものの名前は存在しない。

イラクサは細かい棘があって触るとチクチクして痒くなる草であるが、アイゴのように強烈な毒の棘ではない。語源そのものではない。

なぜイラクサがこのアイゴ由来話に出てきたのかと理由を調査すると、山形県などで非常に人気のある山菜である「あいこ」がミヤマイラクサの若芽であるからだ。

そのアイコの由来がアイヌ語だというのは間違ってはいないが、けっして「アイ=イラクサ」ではない。

早まった勘違いという訳だ。

魚のアイゴや山菜のアイコを、アイヌ語や古代日本語へ影響を与えたオーストロネシア語で呼べば「棘のある美味い魚・トゲの山菜」となるはずだ…きっとスッキリこの通りだろう。

最後に紹介するのは「エイ」だ。

ここまで来るともうお分かりだと思うが、エイの語源はアイヌ語の「アイ(矢)」と語源界隈で広く言われている。

筆者もその通りだと思う。が、アイヌ語よりも更に古く、古代日本語…いや更に古い古いはるか遠くから来た言語からの由来だろう。

南の海から人々が日本列島に渡って来る遥かに前から、その人達はエイを獲って食っていた。棘は銛に加工した。

アカエイなんかは煮付けすると最高に美味しい。

「良い棘を持った美味いヤツ」

はるか昔の南の海で暮らしていたオーストロネシア語族の民族はその魚を「アイ」やら「エイ」と呼んでいたはずだ。

エイは軟骨魚類のうち、エラの開口部が腹の方にあるのが特徴だ。

サメ類の一部が底生生活に適応進化した系統がエイで、ほとんどの種が身体が平たく背ビレが退化して棘に変わっている。

遺跡からは、カエシのあるエイの棘を銛や矢の鏃に加工された物が出土している。

釣りでは現在も厄介な外道扱いだが、強烈な重たい引きが独特で魅力的なので専門に狙っても面白い。

身はもちろん肝臓も食べて美味しいのですぐに処理が出来る釣り人にとって将来有望なターゲットになりそうだ。

アカエイは特に味が良く広く食用にされるが、地域によっては全く食べない所もある。 体内に尿素を蓄積して浸透圧調整しているため、鮮度が落ちると尿素が分解されアンモニアに変わるので臭くなるからだ。

しかしアンモニアによって日持ちする効果もあるので、かつては山間部の魚として流通した歴史もある。

このアンモニア臭が逆に好まれる要因になっている地方…なぜかアイゴが非常に好まれる地域性もあるという似た状況に非常に興味がある。

…もしかしたら僅かなオシッコ臭を"美味しい"と感じる民族的文化を、遺伝的に引き継いでいる日本人グループなのかもしれない…。

「アイ」を名前に持つ魚の由来はとても古くて遠い。

日本人の成り立ち、そのものを残す証拠の名前であるのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?