【夏バテ予防の要は今!】理由は3つあります

昨日から

二十四節気のうえでは

『大暑』。

また、陰陽五行説に因んだ

『三伏』の期間でもあります。

いずれも最も暑い時期を意味しますが

これに加わった

『夏土用』(7/20から8/7)

秋へ切り替わる季節の変わり目。

スムーズにシフトする為の

準備期間でもあります。

そんな夏の

『暑さ』と『湿』

に体力を奪われない

とっておきの食材の1つ

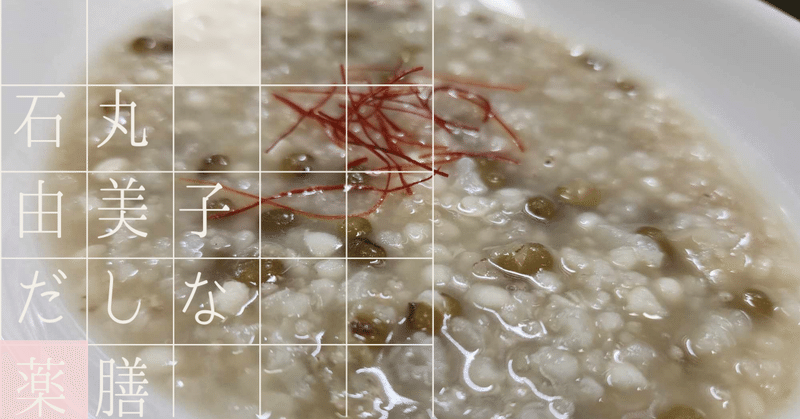

【緑豆】

のお粥のご紹介。

今回は

◎ひきわりハトムギ

◎粟(あわ)

も加えた夏バテ防止の

ひと品です。

薬膳粥はだしな薬膳®️の

定番メニューでもありますが

緑豆粥も極めてシンプル。

お好みの分量の自分お粥が

できたら楽しいですね!

今回は

◎緑豆大さじ3

◎ハトムギ大さじ3

(ひきわりハトムギ使用)

◎粟(あわ)大2

◎水1リットル~

でつくりました。

『お腹を調え元気にし

余分な水分と湿を取り除く』

目的の薬膳粥に。

夏のカラダは

汗だけでなく

体内の気も排出してしまう

という考え方が薬膳のベースである中医学にあります。

そこで胃腸を元気にし気を補う

『粟』を加えました。

もちろんお米を入れるのも良いし、消化に負担という時は

お米なしのお粥もオススメ。

今回の主役『緑豆』は

薬膳の視点から

カラダに溜まった熱と湿を取り

喉の渇き・むくみなどにも役立ちます。

また、解毒の働きもあるとされ吹出物や

湿疹のできやすい方にも良いとされています。

緑豆といえば

日本では緑豆そのものより

でんぷん質を利用した緑豆春雨の材料や

もやしの原料として利用されていますね。

かつて中国の明の時代に

李時珍という

医者・本草学者がいて

彼は緑豆を野菜の中の逸品と記しています(菜中的佳品)。

体内の余分な熱を取り

利尿作用があるとし

特に『その効は衣にあり』

と、つまり薬膳的な働きは

皮の部分とされているので

皮ごと食べよう!

ということですねー

夏の季節の中国では

日常の中で

◎緑豆の煮汁(緑豆湯)

◎煮崩れるまで煮る緑豆(緑豆沙)

◎緑豆粥

など夏バテ予防の食の智恵が

活かされています。

酷暑・猛暑の日本の夏にも

大いに活用していきたいですね。

わが家ではハチミツなどで

少し甘みを足して

お汁粉として食べるのも

好きです。

温かくても冷めても常温でも

美味。

飲んだ後にスーッと

体表にこもった暑さもとれ

不思議と爽やかな気分に

させてくれる緑豆茶

常備のお茶にいかがでしょうか?

講座・イベント情報は公式ラインから

だしな薬膳では、最新の講座募集、イベント情報を

公式ラインから発信しています。

生活に役立つ、季節にあわせた「心とからだのメンテナンス方法」もお届けします。ご登録をお待ちしております。

(画像をクリックしても進めます)

お仕事のご依頼・お問い合わせ先

dashinayakuzen@gmail.com

だしな薬膳 石丸由美子

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?