アニメーション映画『音楽』に感じる原始 二島大和 〜小林秀雄『栗の樹』を読んで〜

こんにちは! 広報の二ツ池七葉です。今回は我々が出版している雑誌『ダフネ』の執筆者を知ってもらう取り組みの一環として、小林秀雄の『栗の樹』というエッセイを読んで考えたことを各々に自由記述してもらうことにしました。

『栗の樹』は、数にして言えば2ページ程度の短いエッセイです。小林は文学を仕事にすることの大変さを軽く嘆いた後で、妻の話を本作の中で一つ紹介しています。簡単に要約すると、島崎藤村の『家』を読んで生誕の地を懐かしく思った妻が、故郷の信州まで馴染みの栗の樹を見に行くという、ホッコリエピソードです。小林はエッセイの最後を、このように締めくくっています。

「さて、私の栗の樹は何処にあるのか。」

以下、各々による本文になります。今回は二島大和が記述します。是非、一読ください。

小林秀雄はむつかしい。「栗の樹」って結局なんだろう。普段から文学にも批評にも特段親しんでいるわけではないトーシロー(素人)には一読しただけではわかりかねた。エッセー調の文体に含まれる恐々しない優美な姿勢には驚かされる、だけど果たして文学的な味わいだけかというとそんなこともない。すごいことを言っているような気もするが、とても単純なことを言っているような気もする。どうやら日々の現実から離れて、振り返る場所について、そんな「ふるさと」の可能性を説いているようだ。それって一体なんだろう。故郷、還る場所、栗の樹。いくつかのワードを連想させながら漠然と考えていると、私は偶然、奇跡的にも、とある映画に「栗の樹」の片鱗を発見してしまった!

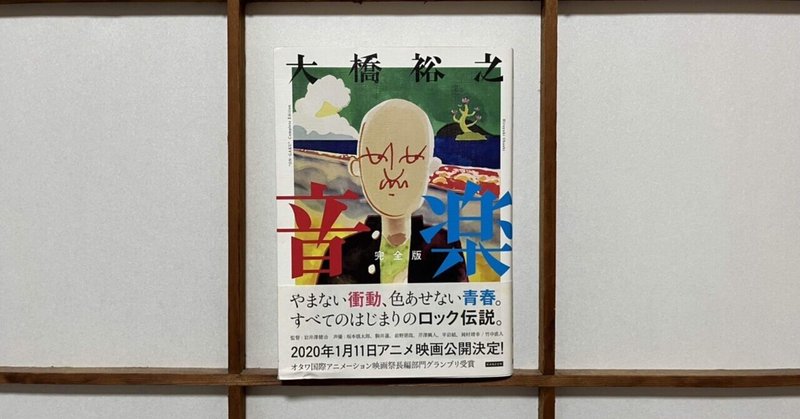

アニメーション映画『音楽』は若者が音楽と出会い、青春と音楽とが交わる様子を描いたシンプルな作品だ。とある高校の不良三人組は暇を持て余し、ビデオゲームと喧嘩に明け暮れる日々を過ごしていた。中でもリーダー格の研二は世界最強のマカロニ拳法を駆使してめちゃくちゃ強いと噂されているが、強過ぎる故にヒーロー漫画に欠かせない対等に戦えるようなライバルは現れず、彼にとって喧嘩は暇つぶしの域を出ない。彼には格別夢中できるようなこと、若者の、男の、溜まりに溜まった荒々しいエネルギーを傾けては発散させるような「仕事」が存在しなかったのだ。ある時ひょんなことから研二はベースを手にした。そして仲間の二人に「バンドやらねぇか」と持ち掛ける。三人は早速楽器を手にして、適当に音を鳴らしてみる。ただ弦を弾いたり、叩いたりしただけの簡素だが重厚な音が研二の部屋に響き渡り「いまの、すんげぇ気持ちよかった」「俺も」「俺も」と三人は共鳴し、音楽と出会うのであった。そうしてバンド「古武術」を結成した三人はその後、名前のよく似たフォークバンド「古美術」の森田に才能を見出され、町内ロックフェスへ出場することになる。

こうして物語は展開されていくがストーリーを字で追ってもしょうがない、音楽との出会いと演奏の恍惚を私はこの映画で感じた。諸君にも感じてもらいたい。しかし、これまでの経験上、映画について語ってもなかなか人は見ようとしてくれないもので、よってここで、『音楽』の音楽の素晴らしさを伝えるべく、彼らの奏でた音を挑戦的にも私がテキストで再現してみようと思う。せぇーの!

ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボ……

(間違い探しではありません)

いかがであろうか。原作(漫画)のテキストに忠実にすれば音の感じが出せるかと思ったが、やはり表現形式の異なるものを伝えるのにはちょっぴり無理があったようだ。申し訳ない。

野暮ったく説明するとこれはベースとドラムとベースの音である。音楽に無知な研二はギターとベースの違いが分からず、ベースを二本用意してしまった結果このような編成になった。当然、私たちがいつも聴くような音楽と比べると、ちっとも良い音楽ではない。ベースの弦を弾くだけ、ドラムを叩くだけ、だけにだけの合わせ技なのだから無理もない。ただベースの音×2とドラムの音が規則正しく連なるどシンプルな演奏には人の心を響かせる何かがある。それはドレミという音階の差異を利用してメロディを奏でる従来の音楽とはかけ離れ、ここには純粋な「リズム」だけがあるからだ。

「古武術」の演奏を聴いて「古美術」の森田は「ロックの原始的な衝動のかっこよさを感じました」と伝える。演奏を聴いている最中、森田の脳裏にはこんなイメージが思い浮かぶ。穏やかな草原に牛と戦車と人形に石壁が連なり、空では飛行艇が飛んで目玉焼きの流星が降り注ぐ。こんなカオスが立ち現れ、価値観を変えられるような衝撃を森田は受ける。原始音楽はまさにこれだったのだ、ビッグバンが奏でた宇宙交響曲以来、粒子は留まる所を知らず波打っている。我々はその変状に過ぎない、と。

話を元に戻すと、私はこの作品から「栗の樹」のありかを音楽にも求めたいわけだが、「栗の樹」を「ふるさと」とか「故郷」と理解すると、やはり空間的・視覚的なもの、もっといえばオブジェクトということになる。ただ、重要なのはオブジェクトをきっかけにして、時間を旅するところにあるのではないだろうか。例えばフラッシュバックとかデジャヴ、或いは夢のようなもので、これらの(良質な一部の体験)がもたらす作用を私は端的に一体感への回帰と理解する。体験をもたらすきっかけは視覚でも聴覚でも嗅覚で捉えられてもよい。

もっとも、小林のいった「栗の樹」を「ふるさと」とすれば。それは見に行こうと思えばいつでも見に行ける。そうして、むしろ実際には見に行かないことで、行けばあるのだろうなという確証・信頼感を持ち続けることができるのではないだろうか。心象風景として持ち続けることができるのは音楽が実際の演奏を通さねばならないのに比べ自己完結的であり、そういう意味で空間にこだわる意味はあるだろう。

ただ、時間の旅は可能だとしても、一足飛びで一体感をもたらすのはやはり音楽だ。私は研二たちのようにバンドを組んで演奏することで共鳴したような経験はない。しかし、音楽にあるリズムの喜びのようなものを我々は体験したことがある。身近なところで、中学校の合唱コンクールを思い出してほしい。日本の義務教育でイヤイヤ強制された曲の数々の中には「HEIWAの鐘」に代表される平和万歳讃歌があるが、安直な歌詞に反抗しつつもそのメロディにはやられてしまう。そして何より同級生と結託して歌うところにリズムによる一体感、ハーモニーを感じていたではないか。まさに良きファシズムの心地よさである。或いは「めだかの学校」のメロディが頭に響く。すると、ちっちゃくてかわいくて、みんなにちやほやされていた頃の思い出が蘇る。わざわざ御伽噺のような幸福の物語りを作り出す必要はない。ただ赤子のような完全な受動の感覚に私たちは心地よさを覚える。これは意味以前の原始における母子一体感、そう形容していいものだろう。

少々スピリチュアル(感覚的)な話になってしまったが、冷静にまとめると「栗の樹」は対象化できない原始自然の一体感を目掛けて時間を旅するきっかけ、シンボルということができる。合唱曲は共に歌った友人たちとのつながりのシンボルだ。音楽を聴くことで我々はそれを媒介にしてつながりを思い出す。「栗の樹」もまた自分だけのものではない、通学路を通る村の人々は皆その樹を目にしていた。それが何気ないものであったにせよ、一つの共通項となり得る。小林の奥さんにとっては樹を見て記憶を呼び起こすと、村の人々の顔がありありと目に浮かんできたのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?