『国家神道と日本人』まとめ

最後まで読み終わりました。これまでのまとめは以下を参照。

今回は3~5章を見ていきます。国家神道の成立から現在までを、より細かく解説しています。

1867年 王政復古の大号令

1835年、ペリーの黒船来航の年。そこで自覚された「未曾有ノ国難」に向き合い、「神武創業ノ始」という神話的過去に立ち返ってこれを克服するのだと宣言している。

ペリーの黒船が来ることで、日本という国が自覚されたのだ、という話は想像の共同体でも出てきましたね。

1870年 大教宣布の詔

天照大神や他の神的存在がすえた確固たる根源に従い、歴代の天皇が受け継いできた教え(治教)がある。それは祭政一致により国民皆が団結する基盤となるもので、そのために人々の生活も美しくなるものだ

この詔はあんまり習った覚えがないですが、明治維新が目指した国家の精神の柱となるもので、国家神道の礎ともいえるものになります。そして、この考えを実際広く国民に行きわたらせる役割を担ったのが、教育勅語だそうです。

1890年 教育勅語

天皇を頂点とする国家神道を日本に広めたい気持ちはありますが、西洋から宗教の自由とか政教分離という考えが入ってきて、キリスト教や仏教などを排除することはできません。

そこで、他の宗教を抑圧するのではなく、国家神道という広い枠組みが、懐深くいろいろな宗教を内包してあげる、という方針を取ることになったのです。これが、日本国内にさまざまな宗教行事が入り混じって「日本人は無宗教」と感じるゆえんです。

キリスト教に対抗するにはそれを抑圧するのではなく、それにまさる神道の「教」を諭す必要があるという考えによるものだ。この国民教化における「教」の意義の強調と「天皇親祭」における「祭」の意義の強調は結合され、「祭政教一致」の語によってまとめられる。

教育勅語の成立によって、学校では天皇による聖なる教えが展開され、天皇は政治ではなく祭祀を行う存在として定着していくのです。

学校行事と天皇

天皇・皇室崇敬のために強化された学校行事があるそうです。たとえば修学旅行で京都とか神社めぐりをすることがありますが、これも氏神様に参拝して敬神崇祖の念を養うのが目的だったそうです。毎朝行う朝礼も、尊皇報国の精神涵養を目的にしていたとか。

教育勅語の理念とそこに込められた天皇の「教」にそった修身教育、歴史教育、国民道徳の宣布活動が行われていくことになる。

そして戦争へ

子どもたちに天皇崇拝を教えることで、日本はどんどん国家神道に染まっていきます。しかし、大人になると政教分離、天皇は政治とは関係なく、民主主義や自由主義といった国際的な標準にのっとった政治が進められることになります。

国民全体に対しては、無限の権威をもつ天皇を信奉させる建前を教化し、国民の国家への忠誠心を確保しようとした。他方、国家と社会の運営にあたる際には、近代西洋の民主主義や自由主義の制度に準拠し、経済や学問知識の発展、そのための人材活用を尊んだ。

しかし、天皇を信奉する人々に影響を受けた軍部や衆議院が、当初の目論見を越えて強くなってしまい、統制がとれなくなっていきます。軍部は文部省を従え、国民を全て天皇崇敬へと導き、暴走して第二次世界大戦へと突き進んでいくことになります。

戦後の神道

終戦後、アメリカ軍は国家神道を解体します。しかし、前回解説したとおり、アメリカ軍は「神道が国民の信教の自由を侵して、全員を無理やり信じさせたからいけないんだ、神道が暴走しないようにすれば、神道を信仰すること自体は自由だし許してあげよう」といって、皇室祭祀にはあまり手を付けませんでした。

その裏には、天皇の権威を使った方が日本国民をコントロールしやすいから、あんまり天皇を無碍にして国民の反感を買うよりいいだろう、みたいな目論見もあったそうです。

結果として、天皇は日本の象徴となり、三権分立などの制度が作られ、現在の日本の政治へとつながっていきます。

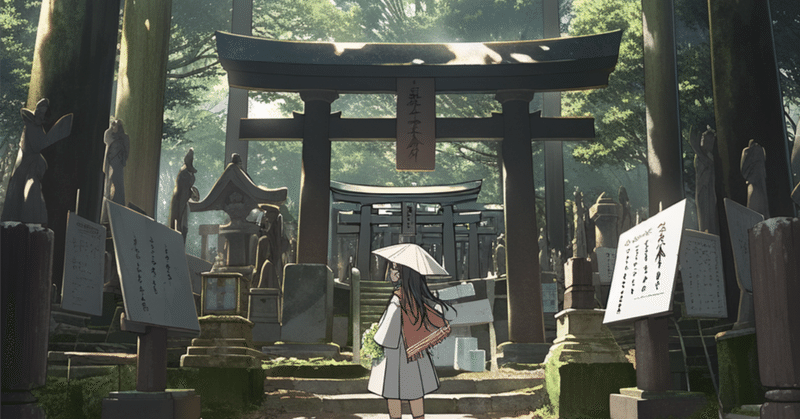

しかし私たちの中には学校教育を通して神道の理念が根付いており、無宗教と思いながらも神道の考えを拠り所としているのです。たとえば初詣やお盆、お彼岸の墓参りなどの年中行事が挙げられます。

まぁ、最近はその辺も忘れられて廃れてきていると思いますが、私たちの中には、まだどれくらい神道が残っているんでしょうね???

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?