創造性を育む : Mo-So Timesコラム

今から7年以上前、2016年2月に書いたコラム(Mo-So Times)です。息子がまだ小学4年生で学校のお祭りイベントを見学したときの日記ですね。"創造性を育む" 自分の考え方やスタンスをあらためて認識した次第。

noteに転載しておきます。2023/11/20

【五月は金 九月は銀で 銅はどこ?】2016/02/21

昨日は息子の小学校の祭りイベントを見学。

祭りと言っても、学園祭の小学校バージョン。各教室で子どもたちの手による、クイズやゲームといった“出しもの”でお客さんを楽しませるイベントです。

息子のクラスは、教室全体を使い3種類のゲームをやっていました。

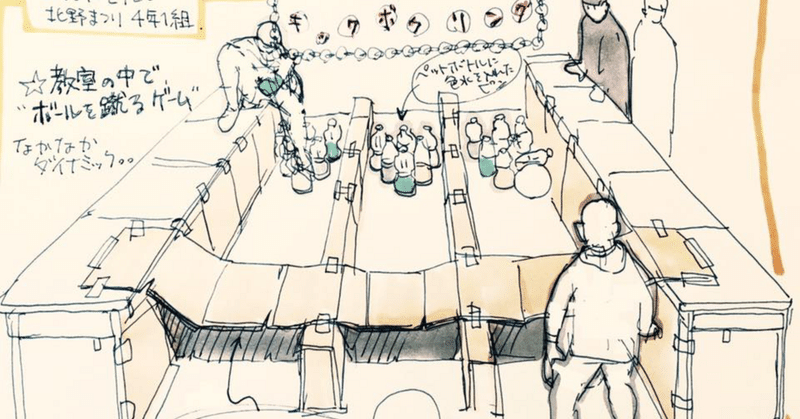

息子は"キックボウリング"とやらを仲間と一緒に作ったとのこと。ダンボールをふんだんに使って、コースをつくり、色水を入れたペットボトルのピンを的にして、ボールを蹴り得点を競うシンプルなゲームです。。

教室の中でボールを蹴る⁉︎という、かなりギリギリだったであろうルール設定で、良く考えてつくっているな。。と感心しました。

ヨカッタポイント3つ褒めました。

まず、サイズが大きくて良かった。3人の友だちが並んでボールを蹴ることができる、やや大きめのコースセットはなかなか楽しそうに見える。

みんなでチカラを合わせて作ったんだよね。

2つ目。コースの一部にトンネルをつくり、ボールをくぐらせないと上手くピンにいかないアイデアも。。なるほど、これならあばれん坊もチカラをコントロールするよね。。

3つ目。

ペットボトルに色水を入れたピンは、倒れにくいのもゲーム性を上げているポイントだね。

「はじめ、水を満タンにしたらぜんぜんたおれなくて、少なめにしたんだよ」

そうかそうか。やっぱり試した結果なんだね。ヨシヨシ。

構想3日、制作は1日くらい?

そんな規模ではありますが、最近は子どもたちを取り巻く環境はエンターテイメントに溢れていて、何かと“受け身”になりがち。。

こうやって、遊びをルールから工夫して身体で考え

手づくりする。

そして、他のクラスの子がつくったゲームでお互いに遊びっこ交流。

いいね。いいね。100いいね!だねぇ。

校内をみていて、子どもたちの作品などの展示も目にとまります。

6年生の国会議事堂見学のレポートは

流石に6年生となると、表現もしっかり。

なかなか良くまとめができているなぁ。。と。

新聞という“型”でまとめているので、上手に見えるのかも。。どんな感想を書いているのか?着目してみる。

大抵は、いろいろ見れてよかった。おどろいた。勉強になった。など、まぁそうだよね。というざっくり感想が多い中(ボクもそんなだったナ。。)、なかなか良い感想もちらほら。

「国会は思ったより広くて、国のことを決めるにはちょうどいい場所だとわかりました」

「国会議事堂はとても静かでした。静かということはそれだけ真面目に私たちのことを考えていてくれているということだと思います。」

「本会議場は席がテレビで見るよりたくさんあり、きんちょう感が感じられる場所でした。」

「入ったしゅんかん、とても広いなと思いました。テレビの中で見るより、はく力があった」

「テレビでは良く見ていた国会ですが

目の前でみなければわからない、きんちょう感や高級感が味わえた」

なぜそう感じたのか?自分の身体でキャッチした感覚を、具体的に表現できている。

テレビなどで知っていたイメージと、実物の違いをしっかりと感じられている。

こんな子どもたちもいるんだなと、少し安心した。。

最後にもう一つ。

5年生のクラスの壁には、「未来の車」という作品掲示!

子どものクルマの絵は面白いんだよね。。

特にイマドキのクルマ観が出るところ。

何気なく描かれたクルマの形も3ボックスのセダンタイプだったり、ミニバンのようなモノフォルムだったり。。なるほどね。といつも思う。

クルマを立体として捉えるのはムズカシイので、ほとんどは真横から見た平面的な絵が多いのが普通。

しかし!今回は、なんとパースビューが多い!?

あらためて良く見ると。。T社のプリウスだったり、これはGoogleカーだな。とわかったり。。

これは恐らくiPadなんかに画像を出して、見ながら描いたんでしょうね。これも時代変化。。

マネして描くこと自体は否定はしないのだけど、

気になったのは内容の方。

「地球にやさしく、じこをおこさないです」

「太陽光発電でクリーンです」

「モーターで使った分の電気を、風力で発電しながら走れます」

「空気をねん料に走ります」

「CO2で走るのでかんきょうによいです」(おや?そうきた??)

やはり、こういうのがほとんどなのか…

クルマに関しては、環境教育の中にも含まれていたり、表層的な知識だけがインプットされる。

体験が圧倒的に不足していることがよく分かる。。

彼らにとってクルマというのは、身体感覚から離れてしまった存在なんですね、。

そうか…

んー。、

クルマも一つの道具かもしれないけれど、人と道具というのは、身体感覚の延長として切り離すことのできない関係性がある。。つまり道具をうまく扱える。というのは、生きる力そのものでもある。。

子どもたちに大事なのは、CO2で地球があたたまることを心配することの前に、自分の身体をどうあたため動かすのか?なんじゃないのかな…

そんな事をブツブツ唱えながら帰宅…

これで良いのか?

良いはずが無いぞよ、。。

ところで

【五月は金 九月は銀で 銅はどこ?】

謎かけのようなこの表題は

これも5年生の俳句作品でした。

銅はどこなんでしょう?

わかる方いらっしゃいます??

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?