トルコ・イスタンブール 1983年8月16-17日, Sultan アフメト・モスク, ボスポラス Straits 〜 Sultans of Swing, Dire Straits ♫

1983年4月26日に日本を出国 〜 トルコには 8月11日入国(2度滞在, 合計1ヶ月半)

1983年8月11-15日のイスタンブール旅 note は以下リンク先 note *1, そして同年4月26日以降のソ連, 北欧からヨーロッパ南下してギリシャまでに関しては以下リンク先 note *1 の第2章。

*1 トルコ・イスタンブール, ガラタ橋で眺めた夕日 〜 1983年8月15日, 日本を出国して112日目

トルコ・イスタンブール 〜 1983年8月17日(写真7枚)

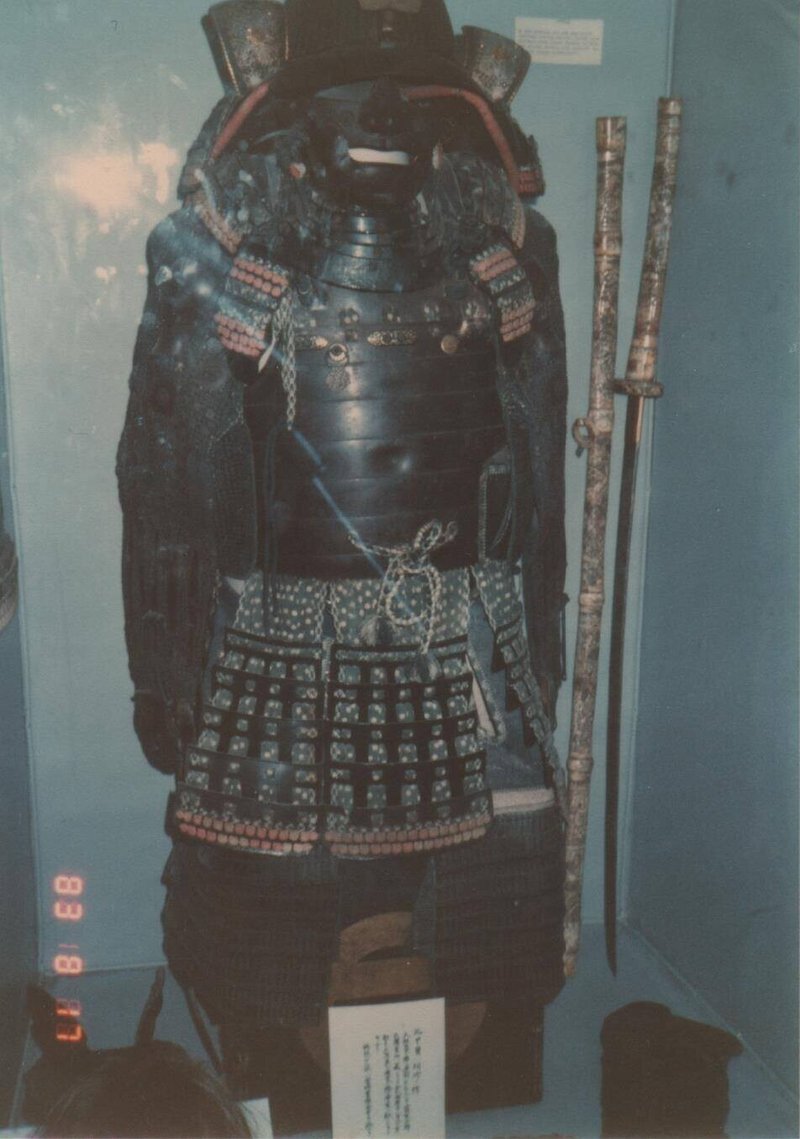

1) トプカピ宮殿(トルコ語の発音に近いのは「トプカプ宮殿」, 15世紀半ばから19世紀半ば辺りまでオスマン帝国の君主の宮殿)の博物館に展示されていた日本の武士の鎧。1983年8月17日の旅日記(次々章に写真)から引いておくと,

トプカピ宮殿へ。武器類を展示してるところで 日本のよろいを見る。日本語の説明書きによると, 大阪夏の陣で使われたもので, 18C.に贈られたものとのこと。

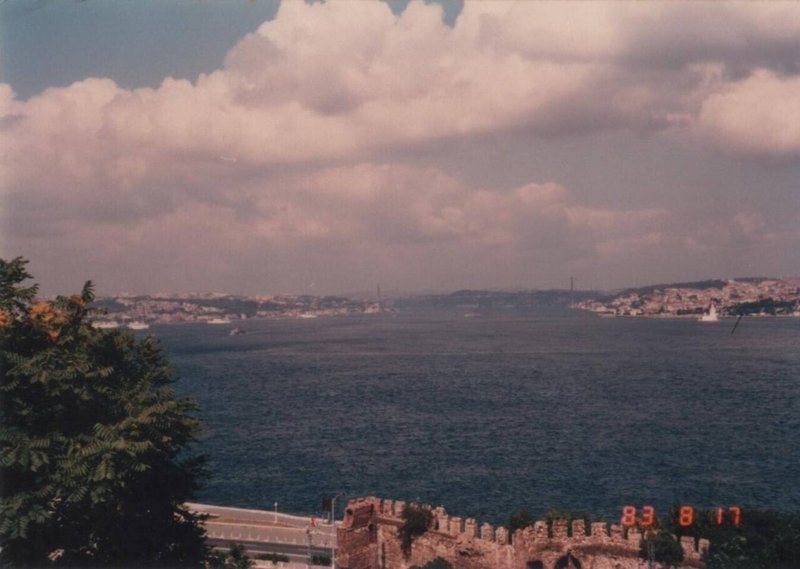

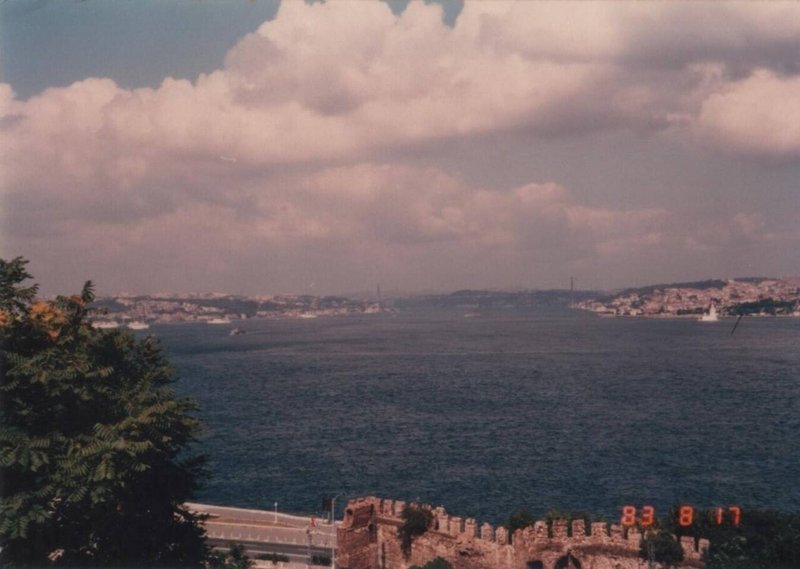

2) トプカピ宮殿から街を眺める。

3) トプカピ宮殿から見るボスポラス海峡。実に美しい光景だった。

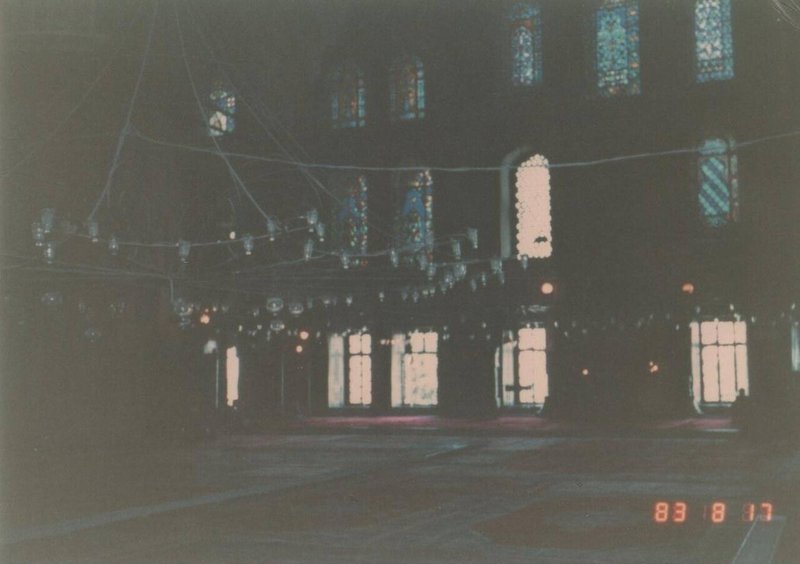

4) スルタン・アフメト・モスク。オスマン帝国の君主, 第14代スルタン・アフメト1世のもと 1609年から1616年の7年かけて建設。通称でブルーモスク(Blue Mosque), 正式名称はトルコ語で Sultan Ahmet Camii, 英語では Sultan Ahmed Mosque と呼ばれる。

*1983年8月16日の旅日記から(以下の写真3枚は翌日撮影)。

ブルーモスクはとにかく立派な建物だ。風格があるというか 何というか!

*1983年8月17日の旅日記から。

ブルーモスクへ。中に入った。すぐ近くでお祈りしているおばサンがいたが, やはりカメラは向けられなかった。

5)

6)

7) 次の写真。彼らから見たら「極東」の島国から来た旅人(左端に写ってる筆者!), 随分とちっこく見えるけれど(実際, 小さいが, 笑), いちおうは足の位置も見てもらいたい(笑)。後列右端の「極西」方面(ヨーロッパ大陸の最も西はスペインじゃなくてポルトガルだから「方面」ということで!)の国スペイン, いや彼によればスペインじゃなくて カタロニア から来た旅人の足の位置は, 写真の中ではだいぶ「上」の方なので(3度目の笑!)。スペインのカタルーニャ自治州(スペインの州はみな「自治州」)はとりわけ近年になって独立運動が盛んになってきたけれど, 国籍上はスペインでも, カタルーニャ語もあり独自の歴史と文化があって(因みにシュルレアリスムの画家サルバドール・ダリ, サグラダ・ファミリアで有名な建築家アントニ・ガウディなどはカタルーニャ人), もともと独立心が旺盛。脱線すると, スペインでは他に例えばバスク自治州でも, バスク人にはバスク語もあるし独自の歴史や文化があって独立運動がある(更に脱線, 「ツィゴイネルワイゼン」のパブロ・デ・サラサーテや, アルゼンチン出身ながらキューバ革命で大きな役割を果たしたエルネスト・チェ・ゲバラもバスク人とされる, ゲバラの両親はバスク系アルゼンチン人とアイルランド系アルゼンチン人)。

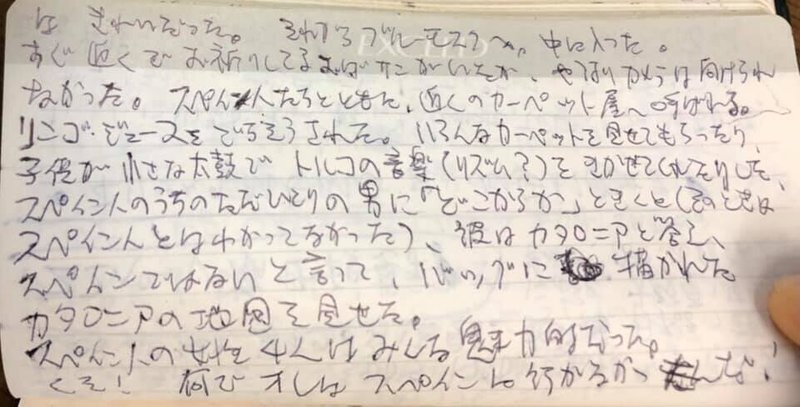

1983年8月17日の旅日記から。

スペイン人たちとともに, 近くのカーペット屋へ呼ばれる。リンゴ・ジュースをごちそうされた。いろんなカーペットを見せてもらったり, 子供が小さな太鼓で トルコの音楽(リズム?)をきかせてくれたりした。スペイン人のうちのただひとりの男に「どこからか」ときくと(そのときはスペイン人とはわかってなかった), 彼は カタロニア と答え, スペインではない と言って, バッグに描かれた カタロニア の地図を見せた。

スペインの女性4人は みんな魅力的だった。

くそ! 何で オレはスペインに行かなかったんだ!

当日の旅日記にはこんなことまで書いてあるけれど(笑), 実際, 本当はスペインやポルトガルも旅する予定で楽しみにしていたのに, ソ連を出た後フィンランドに行って以降ヨーロッパを旅してたらあっという間に 2ヶ月経ってしまうことになり, それで日本で買って持っていったユーレイルパス(域内の電車二等乗り放題)の有効期間2ヶ月を意識してしまったことと, その先の中東・アジア諸国の旅に時間をかけたいという理由で, 泣く泣くスペイン・ポルトガル行きを断念してしまったのだった。スペインについては日本を発つ前に天本英世(1926年1月2日生まれ, 2003年3月23日他界)の「スペイン巡礼」(1980年)や「スペイン回想」(1982年)を読んでいたし, ポルトガルについても「異邦人」(1979年)の久保田早紀で ファド を知って, どちらの国も是非行ってみたいと思っていた。結局行かなかったのは重ね重ね, 残念。まぁトルコ, シリア, ヨルダン, パレスチナとイスラエル, エジプトといった旅路は必須だと思っていたから, スペインとポルトガルにも行ってたら時間的にも旅費の上でも厳しかったかな。あっちに行ったらその次は 地中海 を渡ってモロッコに行き, 北アフリカを巡るルートでエジプトまで行って.. なんてのも有り得たかね。そこまで想像するのはともかく, スペインに行かなかったのは重ね重ね, もひとつ重ね, 残念であった。まぁ昨年「還暦」を迎えたばかり, まだ人生の時間はわりとあるんだろうけど, でも多分このまま行かないであちらは想像の世界のまま, 当たり前だけどいつかこの世を去ると思う。ここで何気に音楽をば ♫

地中海の太陽の踊り, 地中海の舞踏, Mediterranean Sundance 〜 Al Di Meola (born July 22, 1954) and Paco de Lucía (December 21, 1947 – February 25, 2014), from Al Di Meola's second album "Elegant Gypsy" released in April 1977 ♫

スペインのアンダルシア自治州出身のギタリスト, パコ・デ・ルシア と アル・ディ・メオラ(彼はイタリア系アメリカ人)の Mediterranean Sundance, これは LIVE ♫

さてさて, 話が音楽方面に飛んでしまったけれど, 次章は全体がイスタンブール経由ながら音楽の章なのだった ♫

Sultan Ahmed Mosque, Bosphorus Straits 〜 Sultans of Swing, Dire Straits ♫

語呂合わせで思いつく楽曲なり。前章に載せた, 1983年8月17日にイスタンブールで撮った7枚の写真から, 以下に 2枚。スルタン・アフメト・モスク(ブルーモスク)とボスポラス海峡。

Sultan Ahmed Mosque 〜 Bosphorus Straits

Sultan Ahmed Mosque 〜 Bosphorus Straits

Sultans of Swing 〜 Dire Straits ♫

Sultans of Swing 〜 from Dire Straits' self-titled debut album released in October 1978 ♫

*一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)より「著作権を有する音楽著作物の著作権を侵害している」旨, 指摘を受けた為, 当初 私の誤認識によりここに掲載していた英語歌詞を削除しました。歌詞に関心のある方は, 公式サイト等に掲載されているものを確認してください(2022.9.1 加筆/削除/編集)。

1983年8月16-17日:旅日記(抜粋)

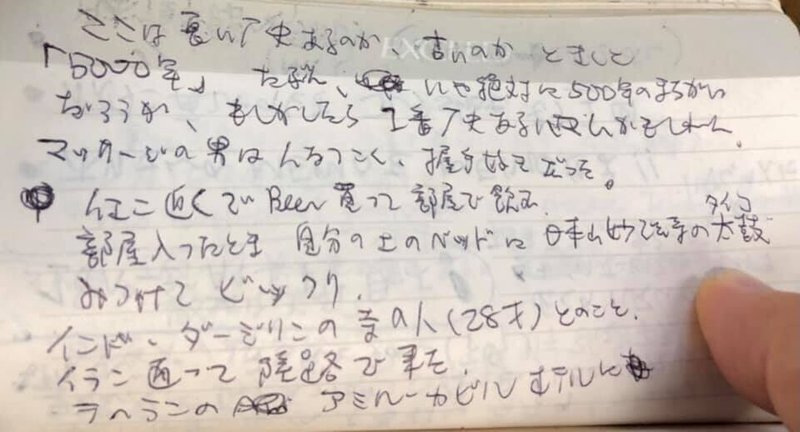

当時の旅日記から抜粋。一部, 個人名などは黒塗りならぬ青塗り。

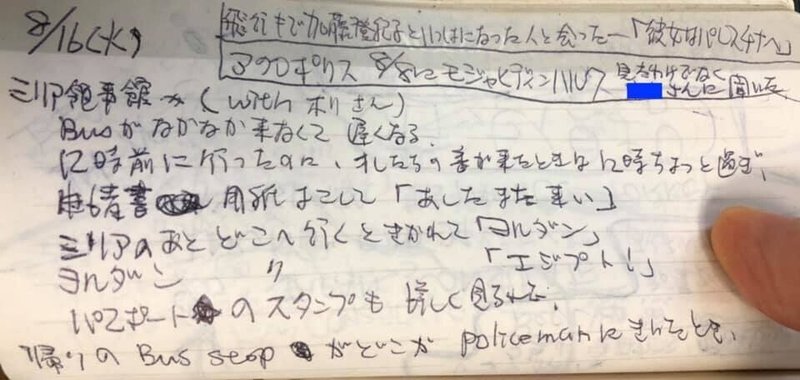

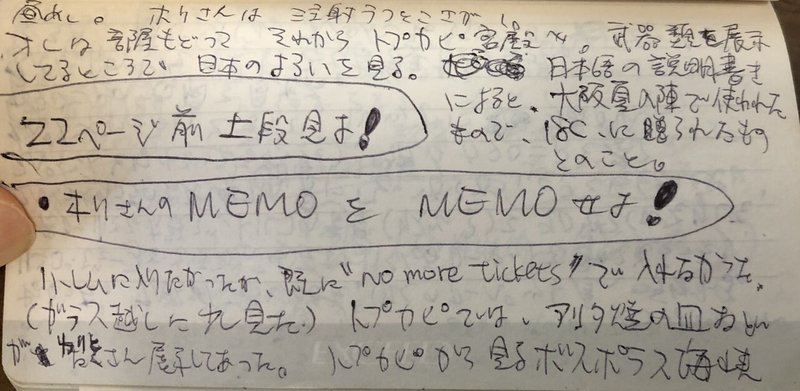

1) 1983年8月16日 旅日記(抜粋)。トルコの次のシリアとヨルダンのあとに実際に行ったのはパレスチナとイスラエルだったが, イスタンブールのシリア領事館でシリアの観光ヴィザを申請した時は, その予定は言わなかった。「イスラエル」と言えば, ほぼ間違いなくヴィザが発給されなくなるからだった。

*上部の2行はイスタンと関係なく, イスタンの前に滞在したギリシャ・アテネで会った人から聞いた話, それから次頁の下部のメモも同様(いずれも以降の中東の旅に向けての思い出しメモ, 備忘録)。

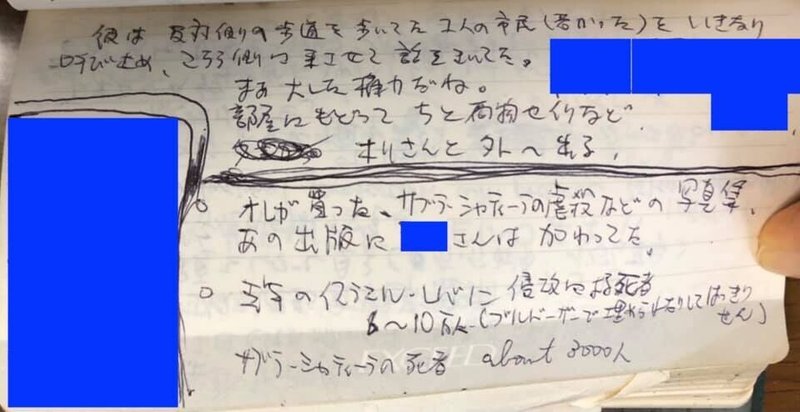

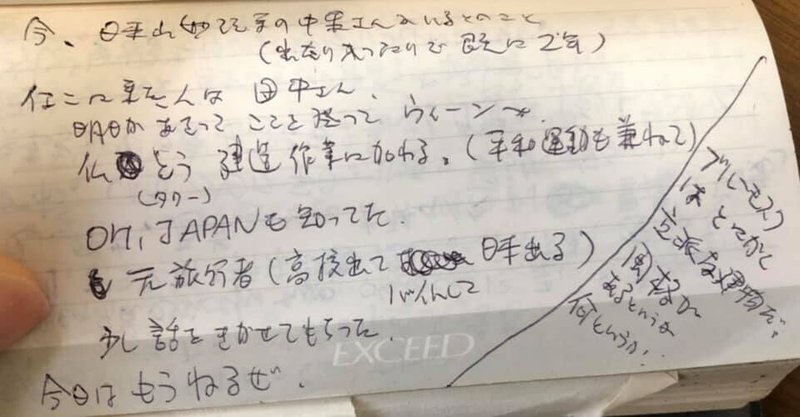

2)

「まぁとにかく イランには行ってみよう」というわけで, トルコの後にシリア, ヨルダン, パレスチナとイスラエル, エジプトを旅してトルコに戻った後, 2度目のトルコの次に行った国がイランだった。

話をトルコ・イスタンブールに戻さねば!

3) 引き続き, 1983年8月16日の旅日記(抜粋)。「ハマム」とは, トルコ伝統の公衆浴場(より詳しくは前回 note に記載)。

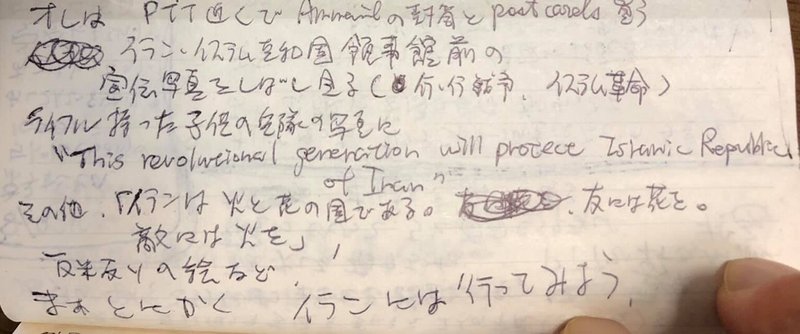

4)

5)

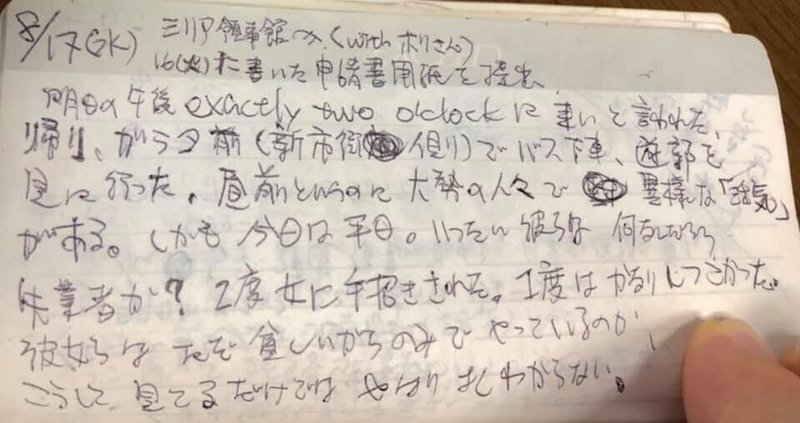

6) 1983年8月17日 旅日記(抜粋)。

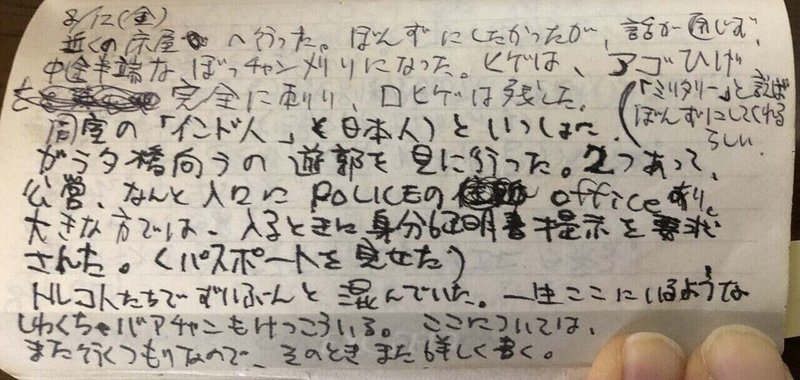

その前に, 前回 note に載せた 1983年8月12日 旅日記(抜粋)と, 前回 note からの転載。

国民の 99%がイスラームを信仰するとされる国における, 「公営」遊郭, 公然たる遊郭の存在。野次馬根性で見に行った。「また行くつもり」のその「また」も野次馬根性の見物。

話を 5日後の旅日記に戻して(というか, 進めて), あらためて, 1983年8月17日 旅日記(抜粋)。トルコの次に旅する国シリアの観光ヴィザを取る為に駐イスタンブールのシリア領事館に行って, その帰り, 再びイスラム教徒が99%を占める国トルコの公営「遊郭」の見物へ。

「こうして見てるだけでは やはりよくわからない」と言っても, しかし彼女らと話そうが, お相手しようが(お相手しなかったけれど), そんなこと易々とわかるものではないだろうなと思う。

藤原新也の「全東洋街道」(上)にはトルコのイスタンブールでなく同国の首都アンカラの娼婦のことが出てくるが, 兎にも角にも, イスラームを信仰する人が国民の99%を占めるとされるトルコという国, ここには遊郭があって, しかも1983年の旅で自分が見たイスタンブールの遊郭は公営だった。あれって, 公にはどういう理屈が付けらていたのかな。いや, というか, 公営と言ってもその存在は言わば公然の秘密であって, 存在は多くの国民が知っていても公の場では触れない, 建前上は「ない」ことにする, そんな類の存在だったのだろうか(まぁその種のことは日本にだってあるけれど)。で, あれから38年経った今, 顰めっ面したエルドアン政権のトルコにおいて, あの遊郭はどうなっているんだろう。あるいはとうの昔に廃止されたのかもしれないが。とはいえ廃止されても, おそらくは裏の世界にはあったりする可能性はあるのだが(1983年にトルコを訪れ, その次に旅した, やはり圧倒的多数がイスラム教徒であるシリアは今のバッシャール・アル=アサド大統領の親父であるハーフィズ・アル=アサドが大統領だった時代で, あの頃のシリアも今のシリア同様に公営遊郭の存在など考えられない国で実際なかったと思うが, 実際には見なかったものの, 当時 現地で知り合ったシリア人からあの国の娼婦の存在については耳にしていた)。話, 長くなったなぁ, ところで藤原新也の「全東洋街道」は以下 note のタイトル写真の下段右から2, 3番目(3番目が「上」)。

やはり見物の域を出ないけれど, フランス・パリの有名な(そして最大の)娼婦街の話。

娼婦の存在, 娼館の存在は紀元前1世紀から紀元1世紀の古代ローマの都市ポンペイの遺跡でも確認されている。あれって(あるいは少なくともその一部は)要するに「公営」遊郭だったのかな?

引っ張り過ぎた(笑), 兎にも角にも, 話をトルコ・イスタンブールに戻さねば!

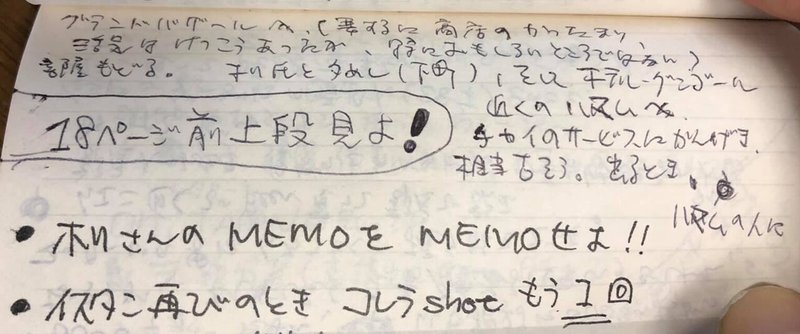

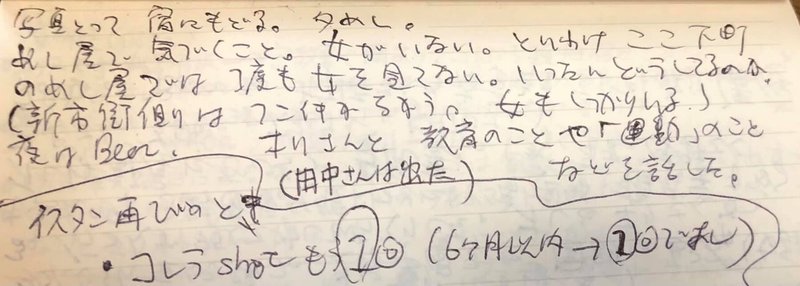

7) 引き続き, 1983年8月17日の旅日記(抜粋)。「注射」とは, 当時はインドの旅を予定するバックパッカーに推奨(必須に近かったかも)されていたコレラの予防注射のこと。自分の場合はギリシャ・アテネで済ませていたが, その後, トルコで2回目を予定していたようなメモが日記にある(2回目に関しては記憶があやふやで, 実際どうしたかは日記を読み進めないと分からない, 後の方で「6ヶ月以内 → 1回でよし」なんてメモがあるから, その後のインド滞在がアテネでの注射から6ヶ月以内にギリギリ収まると考えてしなかったかも)。

遊郭見物を終えた後, 昼飯を済ませて向かったのはトプカピ宮殿(関連する写真は前々章, 「トプカピから見るボスポラス海峡」の写真は前章にも), その後は通称ブルーモスク(スルタン・アフメト・モスク, 写真は前々章と前章)。

8) 上からの続き。スペイン人(国籍的にスペイン人!)男女5人とカーペット屋のトルコ人の若者や子供たちと一緒に撮った記念「写真」は, 前々章に載せた写真 7枚のうちの 7枚目。

めし屋で 気づくこと。女がいない。とりわけ ここ下町のめし屋では 1度も 女を見てない。いったいどうしてるのか。

(新市街側はフンイキがちがう。女もしっかりいる。)

イスタンブールの新市街(ヨーロッパ側)は別として, トルコの街の「めし屋」「お茶屋」(コーヒーとかティーとか)では, 殆ど女の客を見なかった。ゼロに近い。いや, 文字通りゼロだったかもしれない。話がイスタンから飛ぶが, 2度目のトルコの旅の際, 次の訪問国イランに入国する前に滞在したトルコ側の国境の街ドグバヤジッドでは, 「めし屋」「お茶屋」の類だけでなく, 街を歩く人間にも, 女は殆どいなかった。街じゅう, めし屋の中も, 通りを歩く人間たちも, 男, 男, 本当に男だらけ。もちろん男しか住んでいないなんてことはあり得ないわけで, 彼女らは家に閉じ籠もっているのだ。時折り, 家の窓を少しだけ開けて外を覗き見ている女性が視界に入った程度。少なくとも異文化圏の人間の眼からは,「家に閉じ込められている」ようにしか見えなかった(女性たちの多くは「閉じ込められている」自意識などないかもしれないが, それが当たり前とされるカルチャーの中で生まれ育った時, それが本当の意味で自らの「選択」, 「自由意思」の結果と言えるのかどうか, 大いに疑問)。

さてさて, 以上, イスタンブール旅 note 第2回でありました。

Istanbul, Hinech Yafa (You are Beautiful) 〜 from Light in Babylon 2010 album "Istanbul" ♫

前回 note の最終章にも載せたので, バンドについては詳しくは以下リンク先 note にて。イランにルーツを持つイスラエル人(ユダヤ人, セファルディ)のヴォーカリスト(兼パーカッショニスト) Michal Elia Kamal, トルコ人でサントゥール(santour (santur), イランもしくはメソポタミア地方にルーツを持つとされ, トルコでも使われてきた打弦楽器)奏者の Metehan Çifçi, フランス人のギタリストの Julien Demarque の 3人が イスタンブール で結成したバンド Light in Babylon, 彼らの イスタンブール での演奏。今日はこの下に音楽だけ。

Hinech Yafa (You are Beautiful) 〜 イスタンブール でのストリート・ライヴ

歌詞は

https://www.lightinbabylon.com/lyrics/hinach-yafa

Istanbul 〜 イスタンブールにて

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?