雪舟、写実を突き詰める

京都国立博物館で開催中の特別展「雪舟伝説─「画聖」の誕生─」を観覧した。雪舟の主要作品を集め、さらにそれらが後世の絵師たちにどのような影響を与えたか、実作によって示そうという試みである。

本展では、主に近世における雪舟受容をたどることで、「画聖」と仰がれる雪舟への評価がいかにして形成されてきたのかを考えます。桃山時代の雲谷派や長谷川派、江戸時代の狩野派だけではなく、実にさまざまな画家たちが雪舟を慕い、その作品を学びながら、新しい絵画世界を切り開いていきました。その多様な雪舟受容を通して「画聖」雪舟誕生の過程を明らかにすることを目指します。

学生時代に(五十年近く前です)雪舟の「秋冬山水図」を初めて見たときは「すごいな」と心底思った。その後、折に触れ、雪舟の作品に接してきて(むろんガラス越しですが)、しばらくぶりにまとめて見たわけだが、ほとんど感動らしきものはなかった。

まず第一に、あまりに画面が綺麗すぎる。保存修復の技術が素晴らしいのはいいとして、印刷物を見ているような(いやスマホ画面を見ているようなだろうか)平板な印象だ。特に国宝として有名な作品がそうだった。展示場の照明の具合や絵との距離感もリアルさを奪っていたのかもしれないけれど、雪舟ってこんなもんだったのかな……

「山水長巻」などもかなり近くで(ただし一部分だけ)見られたわけだが、ここには行列ができていてしばらく待たなければならないし、巻物の前では立ち止まれない。そのすぐ手前に全画面の原寸大複写のパネル展示があった。これがよくできていたから、そっちをゆっくり眺めていた方がいいかも。

人気の「山水長巻」をはじめ後年に写されたかなりの数の模作が出品されていて、いずれもなかなかの出来栄えであった。他にも雪舟の構図を模倣した作品も多かった(当たり前です、そういう作品を集めたわけですから)。

なかでは曾我蕭白の「富士三保図屏風」「富士三保清見寺図」にはハッとさせられた。蕭白の非凡さが雪舟の構図を借りた ”まっとうな絵” においてもいかんなく発揮されている。ブラッシュ・ストロークが他の絵師たちとは全く異なる。これらの蕭白が見られただけで来場した甲斐があったと言うもの。雲谷派や長谷川派も悪くはなかった。いちばんショーもないのが狩野派。いったい雪舟のどこを見てるんだと言いたくなった。ま、それが狩野派の狩野派たる性格をよく物語っているのかもしれない。

特別展「雪舟伝説─「画聖」の誕生─」を見に行くリン♪ Part 2

https://www.kyohaku.go.jp/jp/torarin/blog/2024/05/240510.html

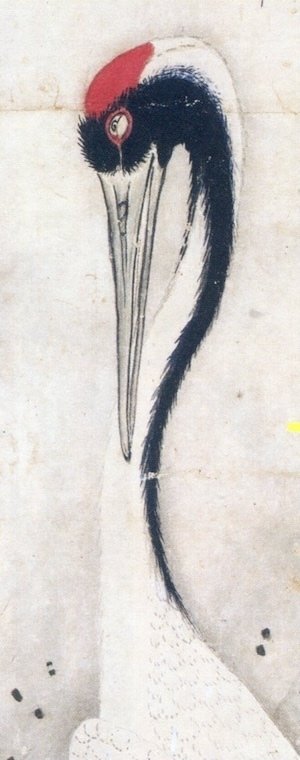

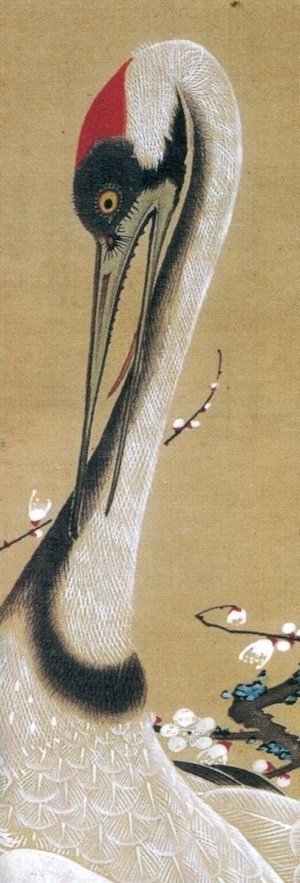

若冲と雪舟の鶴くらべは面白い。雪舟がかなり写実ということを突き詰めていることは実際の丹頂鶴の写真と比較するとよく分かる。実物を写生したに違いない。目の位置が正確だ。若冲の鶴は華麗ではあっても、目が嘴に近すぎるからちょっとマヌケに見える。雪舟の方は足の描き方も博物図のようである。

もちろん、そもそも若冲の狙いは写実ではないはずで、写実を超えた装飾性というか抽象性が主眼だろう。同じ構図であっても蕭白も若冲も雪舟とは一線を画している(少なくとも模倣しようとはしていない)。そのあたりも興味深かった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?