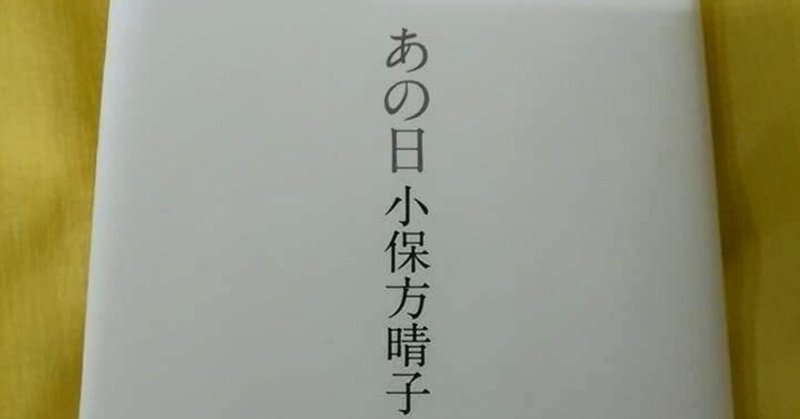

あの日/小保方晴子

iPS細胞にすごいなぁと感動していたら

STAP細胞の報道があり、更に驚いた。

当時衝撃だったのを覚えている。

まして若くて顔立ちもキレイな女性。

才女だと思った。

私は化学や物理や、とにかく理科系全般が苦手だからだ。

その後捏造報道があり、小保方さんは自己愛が強い女性の印象になった。

そして人まで死んでしまい

とても裏を感じた。

小保方さんが失敗をやらかしたとしても、こんなに大がかりな研究を

周りが何も知らなかった訳がない。

何故小保方さんだけが責任を取らされてしまうのか?それは解せなかった。

そんな会話を家族としていて、私よりむしろこの本を読みたがったのは父親だが

何度か家族でSTAP細胞や小保方さんについて話している内にこの本が読みたくなり

購入し、一気読みした。

この本の前半は小保方さんがどんな気持ちで研究者を目指したのか、どんな研究を今までしてきたのかが書かれており

正直、チンプンカンプンである。

理系、難しい。

本文から分かったのは

小保方さんが研究が大好きで、優秀な研究者だったことだ。

後半は一転し、STAP細胞騒動が小保方さん目線で書かれている。

もしもこれが本当だとしたら、STAP細胞騒動の印象はずいぶん変わる。

早く言えば小保方さんはSTAP細胞の実験を部分的にしか行っておらず(行えず)

若山先生と協力しないと

実験は成功しない。

立場上、若山先生には逆らえないため、疑問に思ったことを小保方さんも口にしていたし、行動に起こしてはいたが、若山先生が「だいじだいじー」と言っていたので、それ以上は動けなかった。

若山先生は利益や権利に目がくらみ、小保方さんはハーバード大学と板挟みになる。

STAP細胞原案のようなものはハーバード大学の方だからだ。

ところが騒動が大きくなると、若山先生は自分は無関係であるかのように主張し、小保方さんに罪をなすりつけた。

理研を辞めたい小保方さん。

論文取り下げたい小保方さん。

でもハーバード大学側がnoを言い続け、板挟み続き、騒動は過熱。

最終的には笹井さんも責任とれー責任とれー言われて追い込まれて死に

小保方さんも、大好きな研究ができなくなるまで色々な意味で追いつめられたようだ。

この本の全ては小保方さん目線で書かれたもので

この本が騒動の全てではない。

あえて小保方さんが触れていないこともあるだろうし

描かれていない真実もあるだろう。

それでも、言い訳ばかりの自己弁護の本かと思ったら

読んでみたら想像以上にリアリティがあってビックリした。

後半は中間管理職のような状態になり

小保方さんに同情した。

どこの会社も組織も

裏側は黒くて大変だと思った。

小保方さんが若くてキレイで独身じゃなければ

こんなに騒動は大きくならなかったのかもしれない。

小保方さんはアメリカに渡っていたら

こんな風にはならなかったのだろう。

「STAP細胞はあるのか?」

この本を読んだだけではなんともいえない。

ただ、マスコミは科学の可能性と人の命を奪った。

そして小保方さんの未来を奪った。

この本を読む前も読んだ後も思う。

小保方さんばかりが責任をとるのはおかしい。

他にも責任をとらなきゃいけない人や団体はいるはずなんだ。

もしも可能であれば小保方さんがいつかどこかでまた研究者として働けたらいいのに。

そんなことを考えてしまった。

ちなみに私の卒論は「対象喪失における孤独感と共感性の関連性」

こんなちっぽけな研究計画書だろうと、七回目でようやく通った。

論文を一つ書くためにいくつも本を読み、試行錯誤の繰り返し。

心的実験のレポートも、個人研究の論文も、夜中までやり、朝早く起きてやり、徹夜もどきを何度も繰り返して仕上げたあの頃。

「あの日」を読んで

私は大学時代を思い出さずにはいられない。

心理学の勉強は楽しかった。

友だちと大学院を目指して勉強会をやった。

結局大学院には進学できなかったけど

大学の講義は楽しいものばかりだった。

必死にレポートや論文を仕上げた。

卒論は提出日ギリギリになんとか仕上げた。

終わった時は達成感だった。

コピペや画像の取り違えの件など

小保方さんは未熟で勉強不足だったかもしれない。

でも 本文から伝わる小保方さんの研究や細胞への愛は果てしない。

探究心。知的好奇心。

それはあの頃の私も確かに持っていたものによく似ていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?