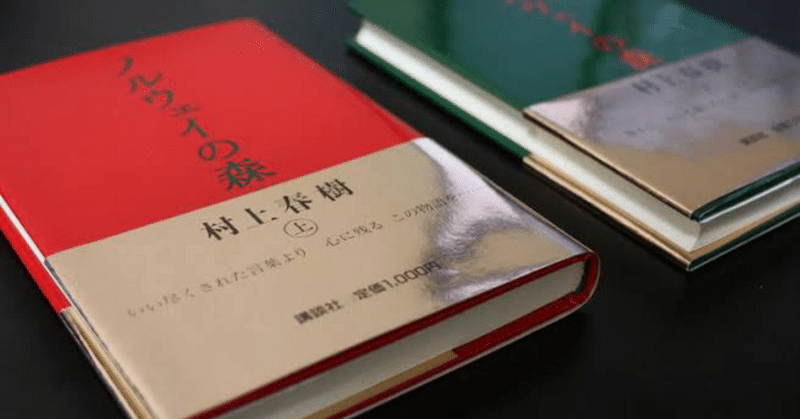

「実用的な生き方をする人が嫌い」という信念を持つ自分を好きになることはない『ノルウェイの森』/村上春樹

私自身の問題ではあるのだけれど、普段からプラグマティックな考え方に完全に同意することができないでいる。実用的なことがあたかも正義であるかのように語る人を見聞きすると、その語り自体さえもプラグマティックに支配されているのではなかろうかと思うからだ。実用的なものへの称賛自体が、つまりは実用性に富んでいると思ってしまう。実用的に実用性を語るということ。全ては実際的で実用的であると実用主義者は語るのであるから、その語り自体も実用性に富んでいるのである。実用と実用の相互作用がここに存在している。「実用的である」と思うこと自体が、実用である内容を擁護している。それは何も語ってないに等しいだろう。「実用性」を、なにもないところから生み出されたかのように語る者は、恥を自分に被せている。経験主義者にも同じことが言えるけれども、そろそろ自分の「なにもなさ」に気付いてはどうだろうと常々思う。実用主義者が実用を実用的に語らないと、自己矛盾に陥ってしまうので仕方のないことなんだけれども。その「避けがたい矛盾」に、プラグマティックな考え方に対する忌避感がある。

原理、原則、システム、行動規範をベースに人生を全うしようとする「永沢くん」は、非常に実際的で実用的な人間なので、彼の言動に対して全く同意することができなかった。けれども、彼も自己矛盾に恐れながら自己のシステムをフル稼働しているのだと考えてみれば、それはそれで仕方のないことであるのだと思うこともできる。

原理、原則、システムを集結して、それを合理的に構築したものの中に「音楽」がある。音楽が実用性に富んだプラグマティックなものであると断言できないことを、誰もが知ってしまっている。なぜか。何某かの音楽を語る個人の内に、「原理、原則、システムで括れないような音楽は無い」と思う人が、実質ほとんどいなくなっているということが、それを言い換えて説明する材料になる。つまり、音楽は合理性を基盤とした芸術であると誰もが理解しつつも、実用性を越えた「何か」がそこに存在していて、それ自体が人々を感動へ導くのだと人は思うのだ。音楽は、システマティックな美しさを超えて、人の心に訴える何かがある、と。けれども、上述してきた内容を参照すると、その思い自体も、さまざまな場面に対する実用的な事実でしかないことに気付かなくてはならない。「システマティックや合理性を捨ててもなお、音楽には感動すべき要素があり、それが音楽の本質なのだ」という押し付けは、「音楽自体の合理性の実用性(システマティックな音楽)」よりも、さらに入り組んだ実用性が賦与されており、そこから逃げられなくなっているように見える。感動出来ない人がいてもいいし、その音楽に実用的な側面を見出したっていいし、涙を流すくらいに感動する人がいてもいいし、もはや何でもいいのだ。実用的に感動することのできる音楽を、人に強要してはならない。

「死は生の対極としてではなく、その一部として存在している。」

主人公は本著の序盤で一種の悟りのような形態を持ってこのように語る。言い換えれば、「実用的に生きることは死のための材料にはならない」ということ。死を目前にしたときに、手元にある多くの「実用的に生きてきた経験」は、自分という存在から放置されて風化していくしかないだろう。もしくは、その瞬間に塵と化すしかないだろう。つまり、実用的に生きてきた経験は死ぬ時には無くなったも同然のものになるのだ。死ぬときの「なにもなさ」は多くの人に恐怖を与えることになるだろう。その予見される恐怖が、自身の生きることへの意味づけを稼働させるエネルギーになる。なにもなくはない自分で死ぬために、今の自分にとある意味を付与していくのだ。その意味は、永沢くんで言えば、「実用的な側面」に見出したものである。

意味づけをしたモノは、それを付け加えることのできる何かが必要になる。村上春樹的に言えば、意味付けしたモノ自体はメタファーであり、されたものはイデア(に近いもの)となるだろう。つまり、何かをするために考えたり想像したりするには、その空間自体は虚空ではなく実際的なものとして存在してなければならない。多くの意味は私自身に取り付いてメタファー(に近似したなにか)になり、それが私の体や頭になり、その空間を虚空ではないものにする。永沢くんは、実用主義的な生き方自体が永沢くん自体となり、原初の永沢くんを忘れさせている。(それは悪いことではない)ブラームスのシンフォニー4番の2楽章の美しさを語る誰かは、その美しさが「美しいもの」を規定するかもしれないし、2楽章以外の美しさに気づくことができていないかもしれない。(これも悪いことではない)けれども、それらの認識や行動とは、すべて一貫して行われなければならない。そうでなければ自己矛盾に陥ることになり、信念が不在になるからだ。

つまりは、その信念が増強されればされるほど、自分は死んでいくのだ。生きながら死んでいくのだ。死を生の一部として背負いながら死に向かって生きていくのだ。主人公のいう「死は生の対極としてではなく、その一部として存在している。」というのはつまり、すべての行為や認識が決定された経路に従って役割分類され、その反復が増えることで頻度の法則が適応され、それ以外の可能性を狭めてしまう自己という存在をまず受け入れなければならないだろう、ということだ。

時空的に静止した自己をまず受け入れて(死んだ自分をまず受け入れて)、そこから、どのようにして決定された経路から自己の行動や認識を逸脱させ選択の幅を広げればいいのかを考えて「なにもない」自分として死んでいけるのかということを、やはり考えなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?